来源公众号:中小学科学教育 作者:单媛媛 郑长龙

摘要:《义务教育科学课程标准(2022年版)》的课程目标发生了较大变化,明确了科学学科核心素养的内涵,并在课程总目标的基础上增加了学段目标。科学本质作为科学教育的主要目标之一,一直被世界各地的科学课程标准关注与倡导。依据科学本质家族相似性方法对新课标的课程目标进行编码分析,发现新课标突出核心素养导向的科学实践,注重课程目标的连续与发展性。未来,我国科学教育改革需要兼顾科学本质的认知—认识、社会—制度两个层面。

关键词:课程标准;科学课程;科学本质;家族相似性

本文目录结构

一、科学本质内涵与研究范式的发展

(一)科学本质的两大流派

(二)家族相似性视角下的科学本质

二、基于家族相似性视角的研究方法

三、科学本质内容在课程目标中的分布

(一)科学本质内容在课程目标中的整体分布

(二)科学本质内容在课程目标中的学段分布

四、新课标科学本质内容的特征与启示

(一)突出核心素养导向的科学实践

(二)注重课程目标的连续与发展性

(三)应兼顾科学本质的认知—认识、社会—制度层面

作者简介:单媛媛,东北师范大学化学教育研究所、中小学科学(综合)国家教材建设重点研究基地讲师,教育学博士;郑长龙,东北师范大学化学教育研究所、中小学科学(综合)国家教材建设重点研究基地教授、博士生导师。

义务教育课程方案和各学科课程标准是新时代教育高质量发展的基本遵循,引领着义务教育发展方向,体现了国家意志和教育定位。《义务教育科学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的颁布,标志着我国新一轮科学课程改革正式启动。新课标在课程目标方面发生了显著变化,明确了科学学科核心素养的内涵,并在课程总目标的基础上增加了学段目标。科学本质(nature of science,NOS)作为科学教育的主要目标之一,一直被世界各地的科学课程标准关注与倡导。各国最新的政策文件均呈现相似的趋势——不同程度地涵盖和体现科学本质内容。科学本质涉及科学的认识论、本体论和社会学等多个方面,对于学生科学素养的培养具有重要意义和价值。新课标明确指出:“义务教育科学课程是一门体现科学本质的综合性基础课程,具有实践性。”在这样的课程定位下,科学本质在新课标的课程目标中是如何体现的?具有哪些特点?如何通过实证研究将这些特点显性呈现?它们对于我国的科学课程改革具有哪些启示?本研究依据科学本质家族相似性方法对新课标的课程目标进行编码分析,以期解决上述关键问题。

一 科学本质内涵与研究范式的发展

(一)科学本质的两大流派

“科学的本质是什么?”这是一个难以给出准确答案的问题,因为不同领域的研究者可能会站在不同的角度给出不同的答案。科学家、科学教育专家、科学哲学家、科学社会学家、科学历史学家等不同群体提出了对科学本质的不同解释。因此,尽管科学本质是近几十年来国际科学教育领域的重要课题,但由于对科学概念化方式的不同,学界出现了不同的哲学立场。通过梳理相关文献,可以基于科学本质的共识性和独特性特征,将相关研究大致分为两种不同流派。

以莱德曼(Lederman)和阿卜杜勒哈利克(Abd-El-Khalick)为代表的研究者从认识论角度出发,认为科学的本质是一种科学认识论,既可以是知识获得的途径,也可以是与科学知识的发展相一致的价值和信念。该流派认为,科学具有七条重要的共识特征:①科学具有暂时性;②科学具有经验性;③科学具有主观性;④科学具有创造性;⑤科学理论与科学定律的区别与关系;⑥科学建构是由观察到推测的过程;⑦科学受社会文化影响。

共识性观点的一个深层矛盾在于,它发展了一幅科学的静态图景,没有承认科学内学科之间的重要差异,也没有对科学知识形成过程中涉及的理论、证据、解释和模型等发挥的辩证作用进行充分探讨。而基于科学实践者视角以及科学历史和哲学视角的研究者,则普遍倡导科学本质的独特性。前者以霍德森(Hodson)和鲁道夫(Rudolph)为代表,强调科学家观点对于科学本质的重要性,认为学生可以通过充分深入科学各分支学科的多样性实践,建立对自然科学的理解,真实地体会科学实践,进而由此整合科学本质与传统的学校科学课程。后者以伊尔兹克(Irzik)、埃尔杜兰(Erduran)和马修斯(Matthews)等为代表,认为科学本质不能简单地归结为一个严格的属性列表,其本质因情况而异,因学科(物质科学、生命科学、地球科学等)领域而异。在科学认知领域的基础上,研究者提出了一些关涉社会学层面的更为广义、包容的科学本质内涵。其中,家族相似性方法(family resemblance approach,FRA)逐渐得到更多研究者的关注,并被用于对课程标准和教学材料进行分析的实证研究。

(二)家族相似性视角下的科学本质

家族相似性方法运用家庭进行比喻:就像生物家族一样,科学家族的成员之间既存在彼此相似的特征(domain-generality),也存在有所不同的特征(domain-specificity)。这种方法提供了一种新的视角,能够指出科学子学科的共同特征,且不会过度地将这些特征推广到科学的所有学科。它指出了一系列共同的与独特的科学实践、方法论、目标和价值观、社会规范,以及其他构成科学知识的背景和框架要素。使用家族相似性方法的优势在于,它可以用一套广泛的类别来处理科学及其内部开展的所有活动所共有的各种特征。这在科学中尤其实用,因为科学的各子学科之间有着许多共同的特征,但没有一个具体的特征可以用来定义一个领域是科学的,或是把这个领域与其他学科区分开来。

在家族相似性视角下,科学被认为是包含认知—认识(cognitive-epistemic)和社会—制度(social-institutional)两个维度的系统。与共识性框架相比,家族相似性方法具有以下特点和优势:①认为科学实践和科学知识是更广泛的科学本质概念的一部分,更加关注知识和实践的增长模式;②打破原有陈述性、指标式的科学本质描述形式,将其划分为更加细致的类别;③增加了科学目标和价值观以及更广泛的社会背景;④强调批判性思维,这也是实施科学本质教学的重要方向。

二 基于家族相似性视角的研究方法

新课标的课程目标包括核心素养内涵、总目标和学段目标三部分内容。其中,核心素养内涵提出了科学观念、科学思维、探究实践、态度责任四大素养,并对其具体内涵进行了说明;总目标明确了科学课程旨在培养学生的核心素养,为学生终身发展奠定基础;学段目标对1—2年级、3—4年级、5—6年级、7—9年级学生在四项核心素养上的具体目标进行了详细阐释。

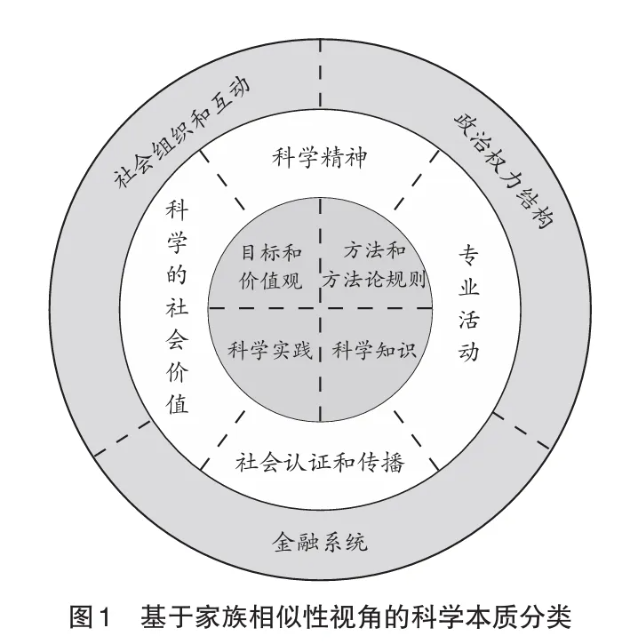

从目标和价值观到实践和知识以及社会背景,家族相似性方法提供了关于科学的整体观点。在认知—认识层面,包括目标和价值观、科学实践、方法和方法论规则、科学知识四个类别;在社会—制度层面,包括专业活动、科学精神、社会认证和传播、科学的社会价值、社会组织和互动、政治权力结构、金融系统七个类别(见图1)。

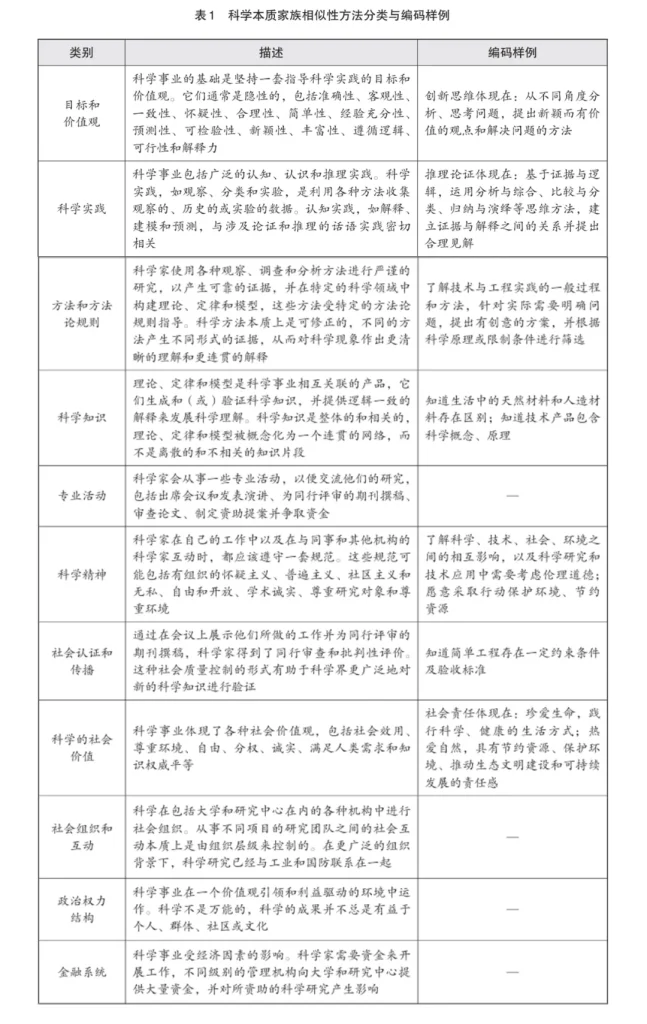

基于对已有研究的本土化改造,笔者提出了科学本质家族相似性方法的类别和具体描述(见表1),将其作为编码系统对新课标的课程目标部分进行编码分析。如果某个课程目标不止对应一个类别,则在其所涉及的几个类别中分别进行编码。例如,“知道利用技术与工程能提高生产效率和工作效率,知道技术与工程对科学发展有促进作用,知道简单工程存在一定约束条件及验收标准”,既被编码为社会认证和传播,也被编码为科学的社会价值。

编码工作由两位研究人员独立进行,存在的分歧都通过讨论解决。科恩卡帕系数能显示两个评分者之间的一致性优于随机一致性概率的程度,因此本研究利用其来衡量评分者的可靠性。最初,评分者之间的一致性系数为0.76。最终,所有内容都通过协商达成一致。

三 科学本质内容在课程目标中的分布

(一)科学本质内容在课程目标中的整体分布

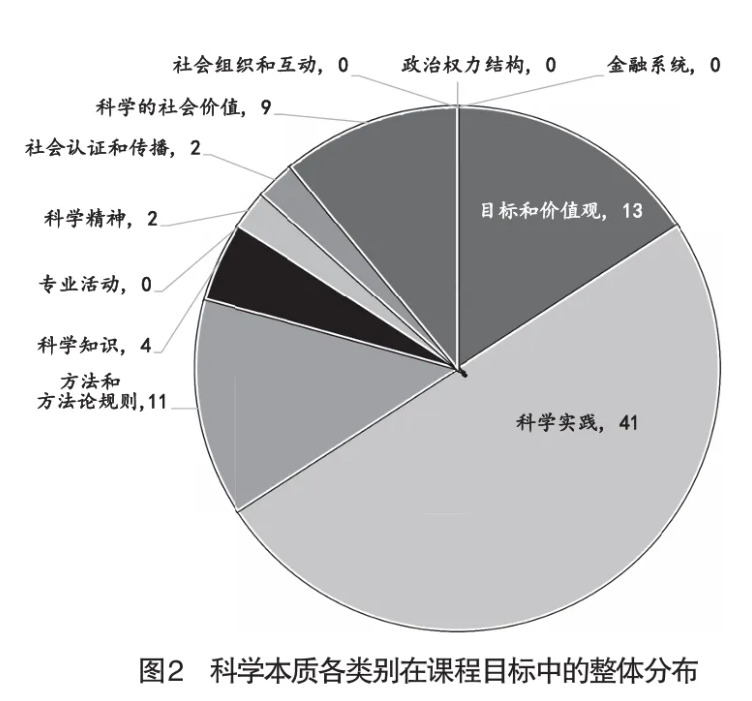

在新课标的课程目标中,科学本质内容呈现共计82次,各类别的分布情况如图2所示。其中,认知—认识层面共呈现69次,占比84.1%,社会—制度层面共呈现13次,占比15.9%,二者差距较为明显。具体来看,科学实践类别呈现41次,占总次数的50.0%,是科学本质类别中占比最高的。目标和价值观、方法和方法论规则、科学的社会价值三者频次相近,依次为13次(15.9%)、11次(13.4%)和9次(11.0%)。科学精神、社会认证和传播均只呈现2次,合计仅占总次数的4.9%。

结果表明,课程目标中的科学本质内容涉及FRA框架下认知—认识和社会—制度两个层面的大多数类别,但集中于认知—认识层面,且以科学实践最为突出。当前,科学实践是受到全球普遍认可的落实学生科学素养的核心途径。科学发展的历史表明,科学认识的产生和发展是由科学实践决定的。新课标不仅强调了具体实践活动(观察、实验等),也强调了认知实践(解释、建模和预测)和社会实践(论证和实地调查)等多维度的科学实践。对于社会—制度层面,新课标主要强调科学的社会价值,包括理解科学、技术、社会、环境之间的关系,理性地看待科学技术对人类造成的正、反两方面影响,以帮助学生逐渐形成科学态度与社会责任。对于专业活动、社会组织和互动、政治权力结构、金融系统四个类别,新课标的课程目标中并未提及。

(二)科学本质内容在课程目标中的学段分布

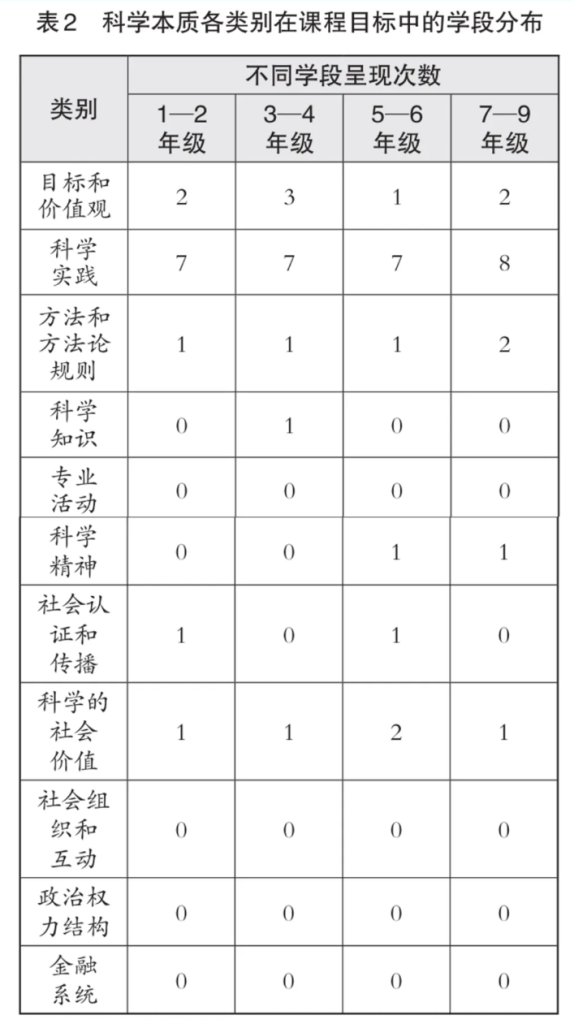

科学本质内容在新课标课程目标中的学段分布情况(见表2)与整体分布情况相似,均基本覆盖认知—认识和社会—制度两个层面的内容,突出了认知—认识层面,且各学段都以科学实践类别为主。

可以看到,目标和价值观、科学实践、方法和方法论规则、科学的社会价值四个类别在四个学段均有涉及,各学段的呈现频次大致相等,但要求水平螺旋式上升。

例如,对于目标和价值观类别,1—2年级强调基于好奇心驱动的质疑、倾听和表达;3—4年级强调突破思维定式,提出新颖性和合理性观点,认识到科学学科的学习与实践要实事求是;5—6年级强调基于证据作出独立判断,探寻因果兴趣,并反思和调整探究活动;到了7—9年级,在小学阶段的基础上进一步强调具有初步理论兴趣,认识到解决科学、技术与工程问题具有系统性和复杂性。又如,对于科学的社会价值类别,从1—2年级、3—4年级强调科学技术对人类生产的影响有利有弊,认识节约资源和保护环境的重要性,到5—6年级、7—9年级强调整体看待科学、技术、社会、环境之间的辩证关系,考虑科学研究和技术应用中的伦理道德,并采取相应行动,整体水平逐渐提升。

对于其他类别,科学知识仅在3—4年级涉及,科学精神在5—6年级、7—9年级涉及,社会认证和传播在1—2年级、5—6年级涉及。

四 新课标科学本质内容的特征与启示

(一)突出核心素养导向的科学实践

明确提出核心素养是新课标的重要变化,核心素养的导向性体现在以课程目标确定为主的课程内容组织、学业质量标准制定、教学活动设计与实施、教学评价改革等多个课程要素之中。新课标指出:“科学课程要培养的学生核心素养,主要是指学生在学习科学课程的过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展所需要的正确价值观、必备品格和关键能力,是科学课程育人价值的集中体现,包括科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等方面。”核心素养既是新课标科学课程目标的导向,也是科学教育所追求的学生长远发展方向。

新课标指出:“科学思维是从科学的视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式,主要包括模型建构、推理论证、创新思维等。”“探究实践主要指在了解和探索自然、获得科学知识、解决科学问题,以及技术与工程实践过程中,形成的科学探究能力、技术与工程实践能力和自主学习能力。”这两条核心素养的内涵与科学本质FRA框架下科学实践类别的内涵一致,该类别在编码总频次中占比50.0%。因此,突出核心素养导向的科学实践是新课标的重要特点,也是新课程实施的主要方向。

(二)注重课程目标的连续与发展性

新课标在《义务教育初中科学课程标准(2011年版)》中课程总目标的基础上增加了核心素养的学段目标。学段目标是根据不同学段学生学习的水平,将总目标分解而成的。将核心素养的具体表现分解在学段目标中,可进一步明确科学观念、科学思维、探究实践、态度责任在不同学段的发展路径。同时,在科学课程13个学科核心概念主题下,内容要求、学业要求、教学策略建议和学习活动建议等同样以分学段的形式呈现。这种安排使核心素养目标、内容、教学、评价一体化由浅入深,由表及里,螺旋式上升,进阶发展,体现了科学课程目标的连续性和发展性特点。本研究的编码结果也表明,新课标学段目标中涉及的科学本质FRA类别在四个学段中频次大致相等,进一步佐证了上述结论。

(三)应兼顾科学本质的认知—认识、社会—制度层面

编码结果表明,新课标的课程目标更加关注科学本质的认知—认识层面,这与当前世界各地课程标准的相关研究结果一致。卡亚(Kaya)和埃尔杜兰在使用FRA框架分析美国、土耳其等国家的一系列科学课程文件后得出结论,与社会—制度相关的科学本质类别遭到淡化,并没有得到充分体现,诸如专业活动、金融系统和政治权力结构等社会—制度层面的科学本质内容均存在不足。对社会—制度层面的强调,可将科学本质深层分析的重点从个人转向团队,对于学生全面、整体地理解科学本质具有重要的价值。至于如何通过国家课程文件和课程目标推动对科学本质社会—制度层面的强调,科学教育研究界还没有提出明确的路径和方法,这对我国科学教育改革政策的制定和实施提出了更高的挑战和要求。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论