来源公众号:寰宇志

在中国四川的竹林深处,一只圆滚滚的黑白身影正慢悠悠地啃食着竹叶。

它憨态可掬的模样总能引发人们的疑问:这么可爱的生灵究竟是熊还是猫?

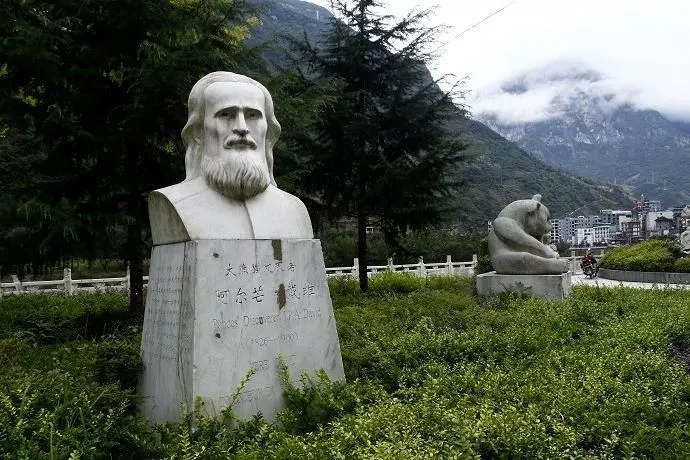

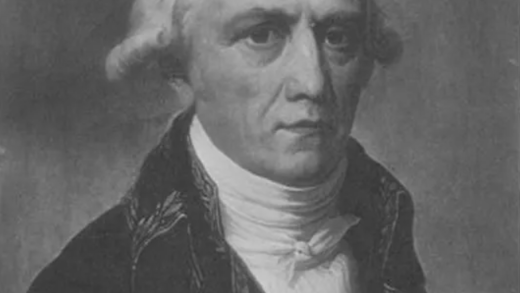

自1869年法国传教士阿尔芒·戴维首次科学描述大熊猫以来,它的分类地位便成了生物学界的“世纪谜题”。

从最初的“浣熊派”与“熊派”之争,到现代分子生物学的盖棺定论,这场学术辩论不仅折射出科学认知的演进,更揭示了大熊猫在进化长河中独一无二的生存智慧。

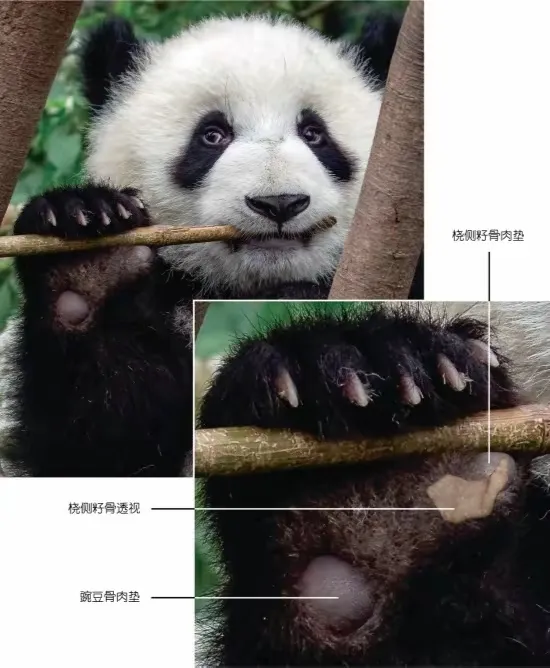

19世纪末,当第一张大熊猫皮毛标本被送往欧洲时,科学家们对着它圆润的头部、短小的尾巴和标志性的“伪拇指”陷入了困惑。

以戴维为代表的学者认为,大熊猫与黑熊、棕熊等熊科动物更为相似。

因为它们的足迹均呈现完整的五趾印记,锁骨灵活度也与熊科一致,而猫科动物的前足拇指不着地,尾巴普遍超过20厘米以维持捕猎平衡。

但另一些研究者则提出,大熊猫的腕部延展骨骼、不冬眠等特征更接近浣熊科,甚至有人主张将其单独列为“大熊猫科”。

这场争论的激烈程度,从学界对“熊猫”一词的执着可见一斑。

事实上,“熊猫”本是小熊猫的学名,而大熊猫的正式名称应为“猫熊”——因其头部似猫、身躯似熊而得名。

但由于20世纪初,重庆北碚博物馆的标本标签书写顺序被误读为“熊猫”,这一错误称呼竟阴差阳错地流传至今。

名称的混乱恰如其分地映照了分类学的争议:它究竟是熊的远亲,还是猫的“表弟”呢?

转机出现在20世纪80年代。随着分子生物学技术的突破,科学家们开始通过基因测序探寻大熊猫的“家族档案”。

1995年,《自然》杂志发表的一项研究显示,大熊猫与北极熊、棕熊等熊科动物共享一个名为“祖熊”的共同祖先。

大熊猫是熊科最基础的成员之一,与所有其他现存的熊种距离相等。

2009年,大熊猫基因组测序研究项目顺利完成。此次测序涵盖了大熊猫21对染色体上的两万多个基因。

结果表明,大熊猫属于食肉目熊科的一个亚种。

这项“基因身份证”的发现,终于让国际学界达成共识:大熊猫应归属于熊科,并独立为大熊猫亚科。

有趣的是,这场科学辩论的余波至今仍未完全平息。

科学家研究发现,秦岭大熊猫在营养代谢基因、肠道菌群构成等方面与其他熊科动物存在显著的差异。

这种独特的适应性进化,让它们能以低营养的竹子为生。

正如生物学家所言:“大熊猫就像熊科家族中的‘素食主义者’,它们用200万年的时间,将熊的基因工具箱改造成了竹子的专属料理机。”

如果要理解大熊猫为何引发如此持久的学术兴趣,不妨看看它那些令人惊叹的生存技能。

为了握住纤细的竹枝,它们的腕骨特化出第六指般的“伪拇指”,这种结构在哺乳动物中可以说绝无仅有。

大熊猫之所以每天能够进食30公斤的竹子,是因为它们拥有比普通食肉动物更强大的颌骨肌肉和特化的宽大臼齿,足以碾碎纤维粗硬的竹竿。

更神奇的是,尽管99%的食物是竹子,大熊猫的肠道仍保留着食肉动物的特征。

这种“用肉食胃消化素食”的矛盾,直到近年才被科学家解析出“肝-肠-脂肪”轴的独特代谢机制。

不过,这些进化奇迹的代价同样沉重。由于竹子提供的能量要比肉类食物少的多,大熊猫不得不每天进食长达14个小时。

从竹林到实验室,从化石到基因,大熊猫用800万年的进化史诗告诉我们:自然界的分类从来不是非黑即白。

这些戴着“黑框眼镜”的熊科成员,既保留着祖先的骨骼框架,又发展出颠覆性的生存策略。

大熊猫提醒着我们,进化不是单选题,而是地球生命为了繁衍写就的开放性答案。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论