来源公众号:寰宇志

在许多人眼中,大熊猫是“躺赢”的物种——黑白分明的毛色宛如天然迷彩服,成年后几乎没有天敌威胁,每天只需悠闲啃食竹子。

然而,这个看似无忧无虑的“竹林隐士”,却在20世纪80年代被世界自然保护联盟(IUCN)列为濒危物种。

究竟是什么让这个在地球生存了800万年的古老物种陷入生存危机?答案远比我们想象的复杂。

大熊猫的困境,要从它们的“饮食革命”说起。

古生物学家发现,大熊猫的祖先是杂食性动物,但在大约200多万年前转向了以竹子为主的素食生活。

为了适应这种高纤维、低营养的饮食,它们的身体经历了堪称“壮士断腕”的改造。

原本锋利的犬齿变得钝化,消化系统却保留着肉食动物的短肠道结构,导致对竹子的营养吸收率仅有17%。

更神奇的是,它们前掌的桡侧籽骨演化成“第六指”,帮助抓握竹茎,这种高度特化的结构虽精巧,却也让它们的生存与竹子牢牢绑定。

当气候变化导致竹子大面积开花死亡时,这种“把鸡蛋放在一个篮子里”的进化策略就暴露了致命弱点。

1983年邛崃山冷箭竹开花事件,造成几十只大熊猫因食物短缺而亡。

如果说食性特化是自然选择的结果,那么人类活动则加速了大熊猫的生存危机。

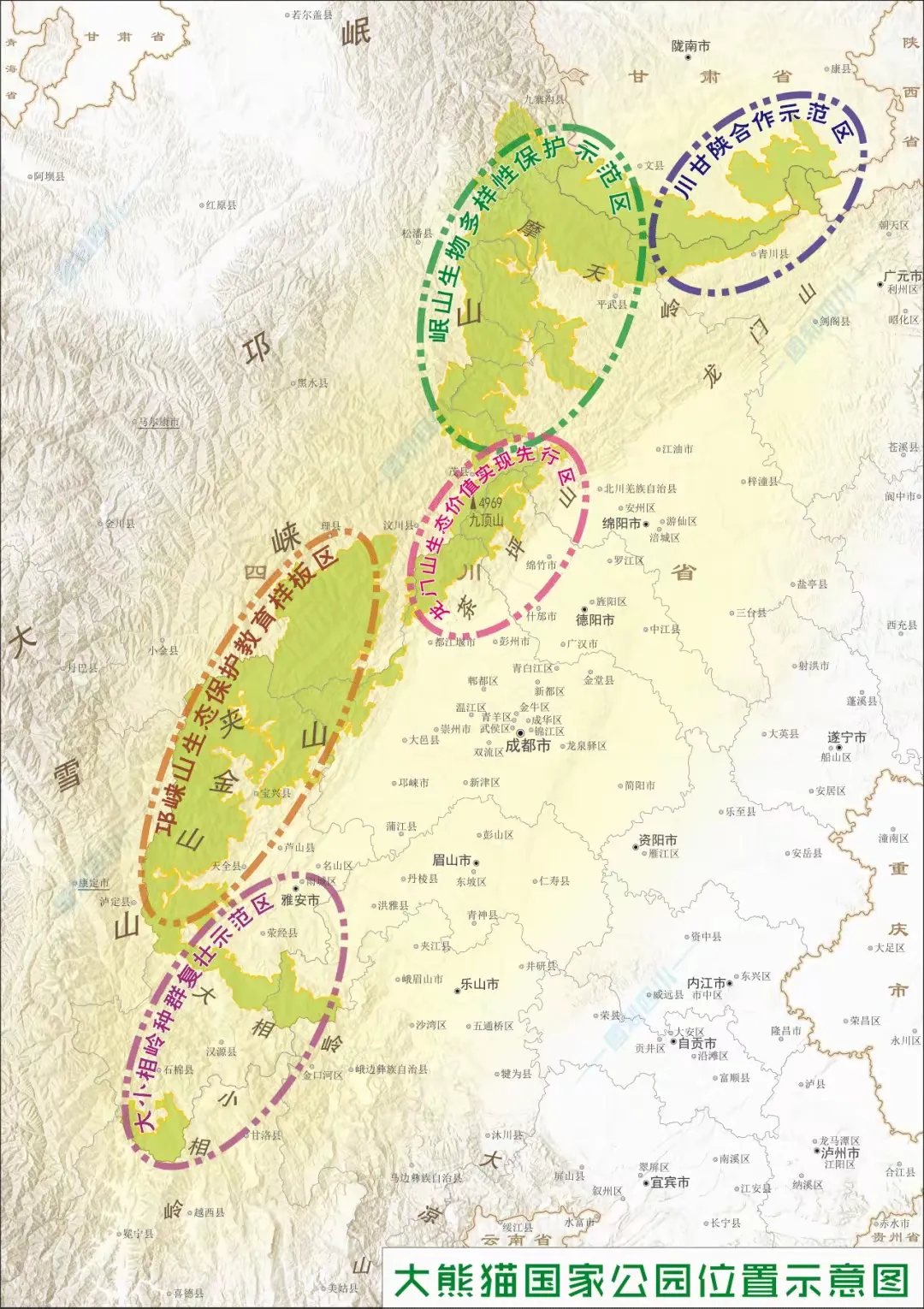

随着农业扩张和道路建设,大熊猫栖息地被割裂成互不连通的“生态孤岛”。

以四川大相岭山系为例,20世纪末的调查显示,这里的28只野生大熊猫被困在面积不足100平方公里的碎片化栖息地中,基因交流受阻导致近亲繁殖风险激增。

更严峻的是,人工林过度扩张挤压了箭竹的生长空间,某些区域的人工林郁闭度高达0.9,密不透光的树冠让林下竹类几乎绝迹。

这种“绿色荒漠”现象让巡护员们痛心疾首,他们不得不用“带状疏伐”技术,在人工林中开辟出供大熊猫通行的生态廊道。

即便在相对完好的栖息地,大熊猫的繁殖也面临生物学极限的挑战。

雌性大熊猫每年仅有2到3天的发情期,而受孕窗口期更短至12-24小时。

这种苛刻的繁殖节奏,让圈养大熊猫的自然交配成功率长期低于5%。

旅日大熊猫“永明”的故事最能体现这种困境:它28年间繁育16只后代,创造了海外繁殖纪录。

但背后是科研人员研发竹筒玩具模拟野外求偶环境,通过丰容装置刺激其繁殖本能。

更令人揪心的是,野生大熊猫幼崽存活率仅约60%,母熊需要独自养育幼崽18个月,期间任何环境干扰都可能导致育幼失败。

面对多重危机,中国科学家开启了一场拯救“黑白使者”的科技战役。

1978年,全球首个大熊猫野外生态观测站在卧龙建立,揭开了系统性保护的序幕。

2012年,“野化放归”计划取得突破。人工繁育的大熊猫“淘淘”成功回归栗子坪自然保护区,标志着保护从“保种群”向“复壮野生种群”迈进。

而DNA技术的应用更让保护工作如虎添翼:科研人员通过分析大熊猫的遗传信息,不仅能判断个体性别、健康状况,还能绘制种群基因图谱,为野化放归提供精准导航。

这场持续半个世纪的保护行动成效显著:野生大熊猫数量从20世纪80年代的1114只回升至2024年的1900只左右,栖息地面积扩大至两万多平方公里。

当2021年大熊猫受威胁等级从“濒危”降为“易危”时,世界见证的不仅是一个物种的逆袭,更是人类对生态文明的深刻反思。

正如大熊猫国家公园的巡护员所说:“我们修复的不只是栖息地,更是人与自然断裂的纽带。”

参考资料:

1. 光明网《从“濒危”到“易危”》

2. 成都大熊猫繁育研究基地《大熊猫“永明”离世,享年32.5岁》

3. 中国野生动物保护协会《大熊猫为什么有6根手指?》

4. 陕西佛坪国家级自然保护区管理局《巡护员一天两次偶遇大熊猫》

5. 新华社《来自大熊猫保护一线的她们何以登上春晚舞台?》

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论