来源公众号:博贤学堂 作者:刘倩

有机会听到了一个集团的初中生物学赛课,连观8节课。课的内容是由教师自行决定。考虑到比赛的紧张因素,不对老师上课的完美度进行评价。比赛的表现可以反推日常教学需要注意的事项。

01 规范性

一、教学设计规范

教学设计的模块要完整,书写要规范。

1. 模块要完整

教学设计的模块包括课标分析(内容要求与概念解构、学业要求)、教材内容分析、学习目标、学情分析、教学重难点、教学策略(设计思路)、教学过程、作业设计、教学板书、教学评价,附录(评价表、学案、实验记录单等),教学反思(第一次上课可不写)。

2. 教学目标的规范

首先,现在不能写三维目标了,一旦出现三维目标,即被认为没有研究新课标。

两种新的教学目标的写法,一种是“任务-目标-素养”式,一种是核心素养分列式。在教学目标的写法上,高中生物学课程标准给了很好的示范。

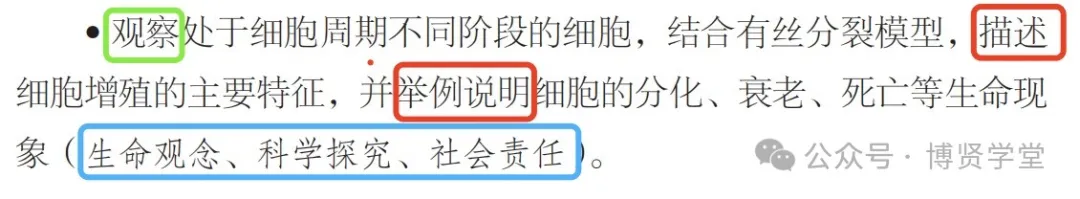

“观察处于细胞周期不同阶段的细胞,结合有丝分裂模型”—— 提出学生要做的任务或活动;

“描述细胞增殖的主要特征,并举例说明细胞的分化、衰老、死亡等生命现象”—— 学生完成任务后可以做的事情。

蓝色框里就是要落实的核心素养。

这里要强调一下,教学/学习目标避免写“理解”“知道”这类不好测量的目标,怎么判断学生理解了不同细胞周期的染色体行为呢?当他会描述主要特征就可以判断完成了理解。

二、实验教学的规范

1. 实验行为规范强化实验操作指导(如酒精灯使用、刀具安全),教师需全程关注学生操作并及时纠错(例:未处理冒烟酒精灯)。

2. 实验记录规范

不管是验证性实验还是探究性实验,请老师们一定要注意实验的记录,尽量有规范的实验记录单。实验记录单在初中可以按教材实验的内容模块推进——提出问题-作出假设-制订计划-完善计划-实施计划-分析结果-得出结论。

我更建议添加:我的思考、我的观察、我的反思。

我的思考 —— 对于要探究的实验,我的假设是什么,我提出这个假设的依据是什么?

我的观察 —— 实验现象是什么,发生了什么变化?

我的反思 —— 实验结果较好,我的经验是什么,哪些地方做好了;实验结果不好,我的教训是什么,哪些地方没做到位?

02 科学性与逻辑性

一、避免使用超出教学范围的名词

老师们喜欢补充一些“新知识”以使初中的教学内容更严谨,其实应该反过来思考:为什么初中教材不讲得那么清楚呢?是以记住知识为目标还是以培养思维为目标?

二、注意语言的逻辑性

举例—— 因为泵血要泵得远,所以肌肉要有力量 ——这句话似乎没有什么问题,但会发现中间缺少一些推理逻辑,教师要清晰表达以下逻辑:泵血要泵得远 ← 心脏收缩有力 ← 心室壁的肌肉层厚。

03 比赛的思考

比赛课比常规课的要求要更高,即文本更规范、完成度更高、主流教学理念落实更到位、设计更新、技术融合更顺畅。但是比赛更残酷的是,几乎比的是如何抓住评委的注意力。那么在完整课堂的教学比赛中,哪些能抓住评委眼球呢?

一、有意思的情境与驱动性的问题

这次有印象的两个情境:“燃烧吧坚果!”和“预制菜:饮食救星还是健康杀手”(记得不一定准确),前者把任务言简意赅地表达出来,后者提出了批判性思维的两个方向,都让人有兴趣想听下去。

二、技术融合

这次比赛有要求结合AI、运用主流教学法、弘扬中国传统文化,所以老师们都使出浑身解数。有直接录像投屏的,有3D模拟实验的,有互动比赛的还有现场扫码识别的。

如何做到人有我优?看即时反馈效果。如果只是用了技术,没有体现这个技术达到什么目的而服务,那仅仅比没用技术的老师在意识上加了一点分而已。

三、师生对话即教学机智

课堂教学与模拟教学不同,前者有40分钟完整的课堂,有很多机会与学生进行对话,启发思维。

学生在小组活动时,老师有没有倾听小组讨论,能不能发现他们讨论的焦点?当一个小组的表现与别组不一样的时候,老师是如何处理的?

老师在课堂上也有很多预设的问题,当学生回答不在老师的预设范围内的时候,我们做评委的所有精神都集中起来,看看老师会不会追问、如何接招?能解疑的问题回答得是否科学,很难现场问答的问题能否作为课后作业生成的基础?

总结

比赛课很难上,难就难在虽然有评分标准,但是评委众口难调。不管如何,课还是要以学生为中心,这点不会变,在此基础上做到规范、新颖有智慧,这个课就很容易脱颖而出。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论