来源公众号:寰宇志 作者:寰宇志

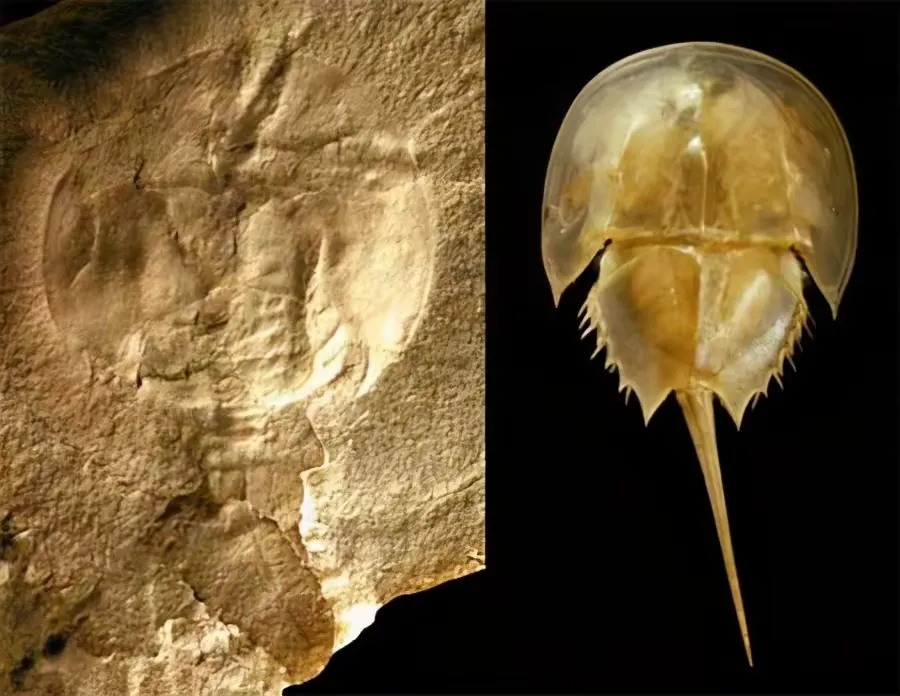

在地球生命的漫长史诗中,有一种生物堪称“活化石”中的传奇——鲎(hòu)。

它们诞生于4亿多年前的奥陶纪海洋,比恐龙早两亿年登场,见证了五次生物大灭绝,甚至目睹了白垩纪末那颗终结恐龙王朝的小行星撞击地球的瞬间。

然而,这个历经沧桑的物种,却在21世纪的人类手中,被迫走向了另一种“灭绝”:不是天灾,而是人祸。

它们的蓝色血液成为医药界的“黄金”,它们的栖息地被填海造陆吞噬,它们的卵在污染的沙滩上无法孵化……

最终,这些曾与地球共舞数亿年的“滩涂小坦克”,竟被逼到了“自我绝育”的绝境。

鲎的生存策略堪称“极简主义”。它们身披厚重的褐色甲壳,尾部如利剑般尖锐,外形几亿年来几乎未曾改变,仿佛被时间遗忘。

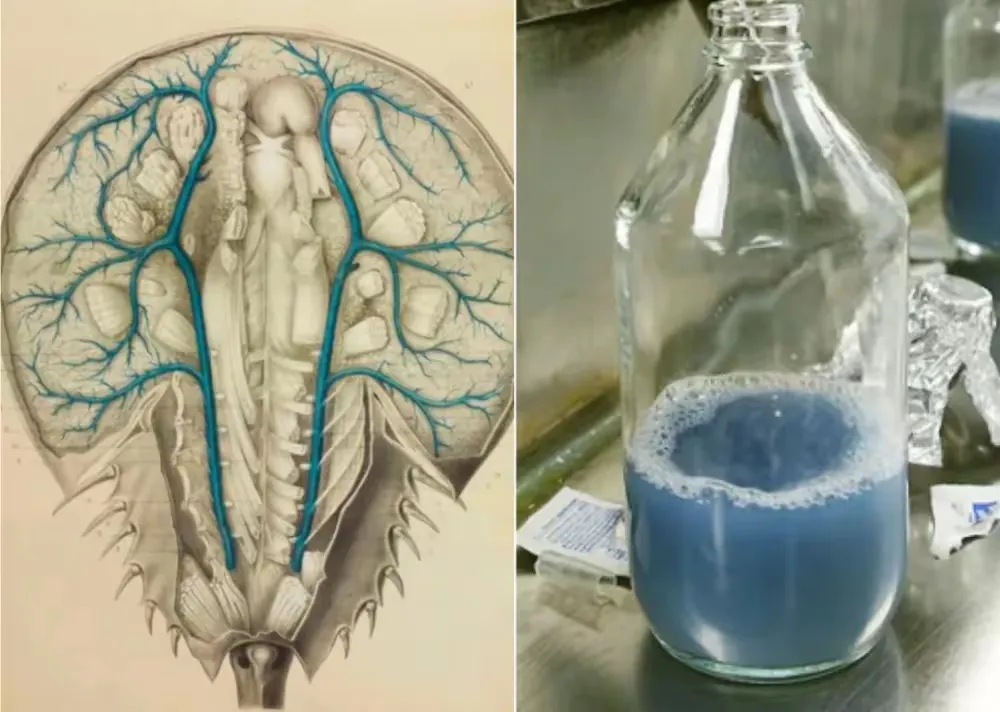

这种“顽固”并非偶然——坚硬的甲壳让它们免受捕食者侵扰,而独特的蓝色血液则是它们的终极防御武器。

与人类以铁为核心的血红蛋白不同,鲎的血液依赖铜元素形成的血蓝蛋白,一旦感知到细菌入侵,血液会迅速凝固,将病原体“封印”在凝胶状物质中。

这套免疫系统不仅让鲎在感染中存活,更让它们扛过了五次生物大灭绝的考验,成为地球生命史上的“终极幸存者”。

每年夏季,成年鲎会成对爬上沙滩,将卵埋在潮间带的泥沙中。

从孵化到成年,幼鲎需要经历16次蜕皮,耗时13至15年。

漫长的生命周期让它们的繁衍极度依赖稳定的生态环境:洁净的海水、无污染的沙滩、未被破坏的潮汐节律……

这些条件在人类出现前的数亿年中本不是难题,但如今却成了奢望。

雪上加霜的是,20世纪60年代,科学家发现鲎血的凝固特性可用于检测药品中的细菌毒素,这一发现彻底改写了现代医疗史。

鲎试剂成为疫苗、注射剂等医疗产品的“安全卫士”,每年全球数百万患者的生命因它得救。

然而,对鲎而言,这却是灾难的开端。活体鲎被折叠成V形,针头直插心脏,抽取约30%的血液。

尽管操作指南声称“抽血后放归大海即可”,但研究表明,失血30%的鲎免疫力骤降,多数会因此失去生命。

鲎的困境远不止于采血。填海造陆工程吞噬了它们产卵的潮间带,工业废水污染了幼鲎赖以蜕皮的海水,气候变暖打乱了繁殖节奏。

即便侥幸逃过采血,成年鲎也难觅一片干净的沙滩产卵。

更荒诞的是,在部分地区,鲎肉被包装成“催奶通乳”的滋补品,尽管科学证实其营养价值低下且部分种类含有剧毒,黑市价格仍居高不下。

近年来网络上流传“鲎主动停止繁殖”的说法,实则是环境恶化与人类掠夺的双重绞杀。

繁殖期的成鲎被捕捞抽血,沙滩被水泥覆盖,幼鲎在污染中夭折……幸存的个体即便想要繁衍,也找不到合适的栖息地。

所谓的“绝育”,不过是种群在灭绝边缘的无声挣扎。

作为一部活着的“地球编年史”,鲎的存亡不仅是物种存续问题,更是人类文明与自然关系的试金石。

它们的蓝色血液曾为医学进步输血,而今却因贪婪濒临枯竭。保护鲎,需要从拒绝食用鲎肉、支持替代技术到守护海岸线的每一寸沙滩。

正如生物学家所言:“只要给它们一片干净的栖息地,鲎的传奇就能延续。”

倘若,一颗星球连4亿年的活化石都容不下,又如何承载人类的未来?

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论