来源公众号:寰宇志 作者:寰宇志

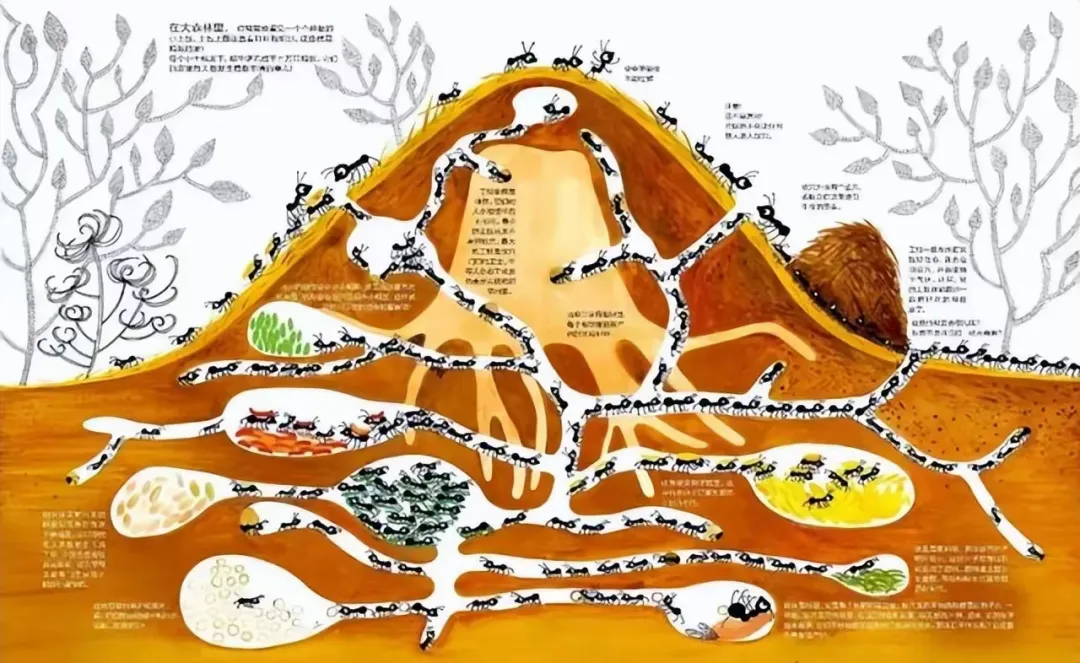

在潮湿的热带雨林里,#切叶蚁 巢穴深处传来微弱的骚动。工蚁的触角高频颤动,信息素在巢穴通道中急速扩散。

它们发现,菌圃的温度正在异常波动。当工蚁拨开覆盖的菌丝团时,包裹在分泌物中的蚁后遗体终于显露出来。

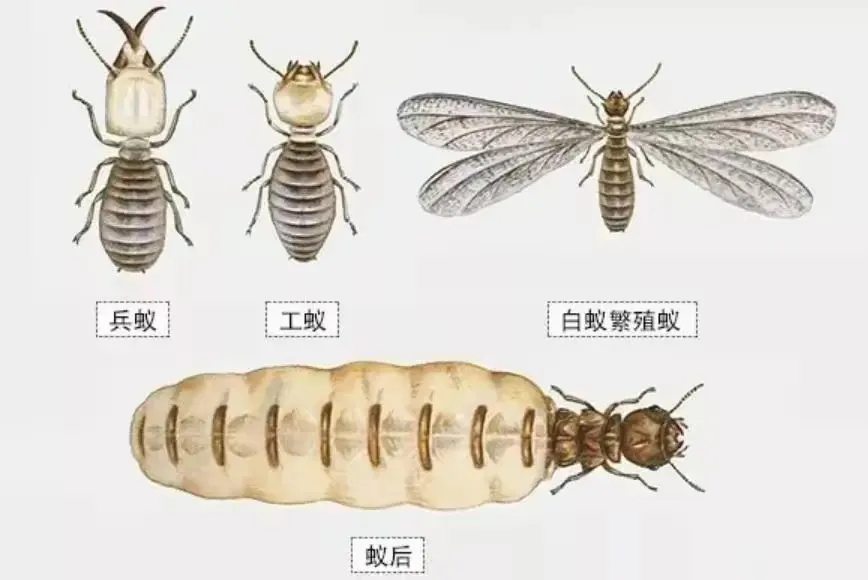

这个重达3.2克的躯体,曾以每日产卵800-1000枚的速度维持着数十万规模的群落。

接下来的72小时,成为整个蚁群生死存亡的关键窗口。

《社会性昆虫行为学》记载,失去#蚁后 的蚂蚁巢穴内,二氧化碳浓度会在12小时内上升12%,这是工蚁焦虑性巡游引发的空气扰动。

2021年,剑桥大学对30个实验蚁群的跟踪显示,蚁后死亡后的前三天,工蚁死亡率最高达19%。

这些个体因信息素系统崩溃出现行为异常,比如重复搬运空卵壳,或啃咬同类的触角。

但生命的韧性超乎想象。在阿根廷蚁的群落中,约有10%的工蚁具有潜在的生殖潜力。

《昆虫生理学前沿》通过基因检测发现,当蚁后信息素浓度下降至临界值时,这些工蚁的保幼激素水平会激增50倍。

不过,它们的卵巢发育受到基因限制,只能产下未受精的雄性卵。

这种孤雌生殖的现象,在蚁科中占比约5%,就好像提前预设的应急预案。

某些蚂蚁的应急策略,实在诡谲。一个红火蚁群在蚁后死亡后,竟通过振动信号模仿邻近蚁群的“育后频率”,成功诱骗对方工蚁将新生蚁后送入自家的巢穴。

这种行为被红外光谱仪捕捉到时,就连研究者都惊叹其策略的精密性。

日本科学家在《自然·通讯》中描述了更惊人的协作机制:当弓背蚁群失去蚁后,工蚁会围绕其遗留的信息素痕迹形成决策圈。

通过触角敲击的节奏和力度,它们进行多轮“表决”,最终选择卵巢发育最成熟的个体接替职责。

这种群体决策的准确率高达78%,堪比人类委员会的投票系统。

但高度特化的蚁种,却往往面临灭顶之灾。《膜翅目研究》(2023)指出,东南亚某些行军蚁工蚁的口器完全特化为战斗形态,其卵巢发育基因在进化过程中彻底丢失。

一旦失去蚁后,整个群落会在40天内消亡,如同被拔掉电池的精密机器。

而在亚马逊丛林的子弹蚁群中,则上演着更为悲壮的续命戏码。

《昆虫生物化学》(2021)的检测显示,工蚁会向幼虫注射含24种特殊蛋白的混合物,其中6种与哺乳动物胚胎滞育蛋白同源。

这种“时间凝固术”可将幼虫发育暂停60天左右,为培育新蚁后争取最后的机会。

这些微小社会的存亡戏剧,折射出群体智慧的深邃。

2019年,《科学》杂志的综述指出,虽然单只蚂蚁仅有约25万个神经元,但整个蚁群的协同决策能力,相当于具备900万神经元的生物大脑。

当核心崩解时,它们展现出的应变策略,既是对达尔文理论的血色印证,也暗藏着超越个体生命的进化玄机。

参考资料:

1. 《蚂蚁生态学》(第三版),科学出版社,2019年

2. 《社会性昆虫行为学》,高等教育出版社,2020年

3. “红火蚁社会欺骗行为研究”,《昆虫行为学期刊》,亚利桑那州立大学,2020年

4. “弓背蚁群体决策机制”,《自然·通讯》,第12卷,2021年

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论