来源公众号:寰宇志 作者:达尔问

想象一下,一只体长只有2厘米的软体动物,蜷缩在大西洋沿岸的盐沼里,通体翠绿如新生的嫩叶。

它既不追逐猎物,也不啃食海藻,只是静静地趴在水草上,任由阳光穿透透明的皮肤。

这就是绿叶海蜗牛,它是自然界中极少数能进行光合作用的动物之一。

1970年代,美国缅因大学的生物学家玛丽·鲁姆福在实验室中偶然发现,这种海蜗牛在饱餐一顿滨海无隔藻后,竟能连续9个月不进食而安然存活。

玛丽对它解剖之后错愕地发现,它的消化道细胞里密密麻麻挤满了完整的叶绿体。

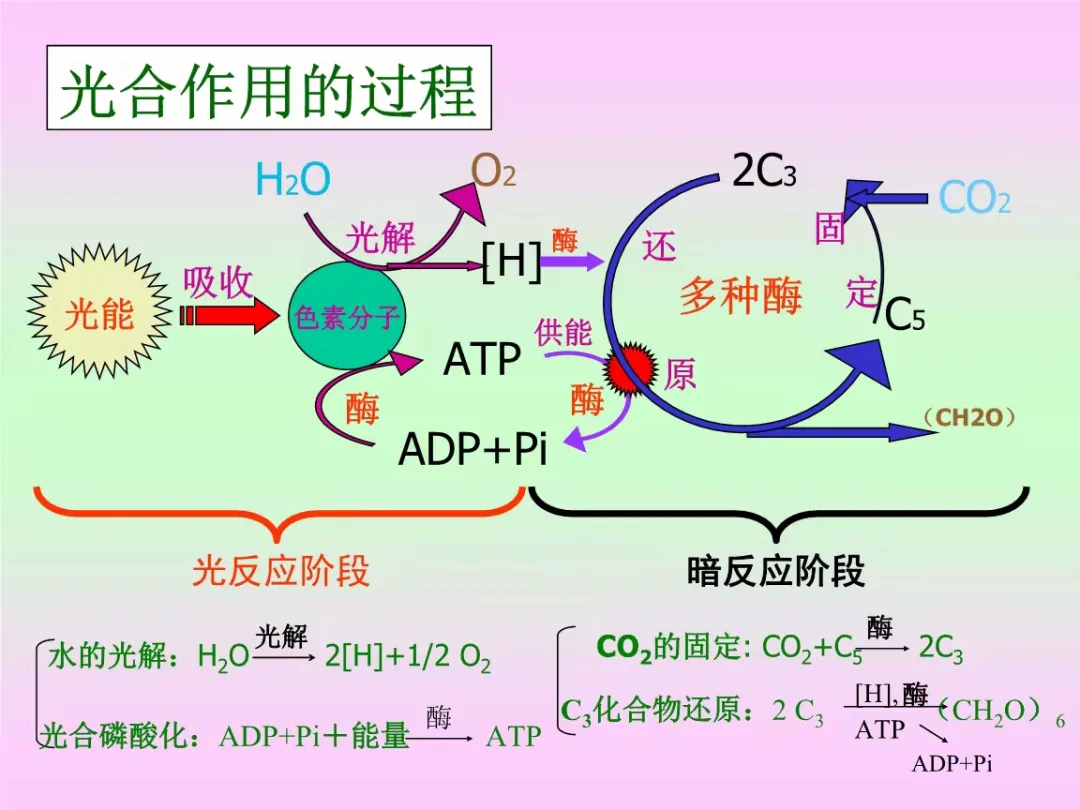

这些原本属于藻类的“能量工厂”,竟在其体内持续且正常地运转,将阳光转化为葡萄糖和氧气。

科学家为这种现象创造了一个专有名词——“盗食质体”。

绿叶海蜗牛用齿舌刺破藻类细胞壁,像吸管一样吸食细胞质,却能精准地保留叶绿体。

这些叶绿体在蜗牛体内的存活时间,是它们在藻类中寿命的3倍以上。

更神奇的是,幼年蜗牛只需进食一次,就能将叶绿体终身留在体内,成年后即使完全断食,也能通过光合作用维持生命。

叶绿体的长期存活需要上千种蛋白质的支持,而藻类的叶绿体基因仅能编码139种。那么,维持叶绿体运转的其余蛋白质从何而来呢?

2008年,科学家发现绿叶海蜗牛的基因组中存在藻类的psbO基因,该基因编码光合作用必需的锰稳定蛋白。

这意味着,蜗牛通过水平基因转移(HGT),将藻类的基因整合到了自己的染色体当中。

但这一结论在2014年受到质疑。另一项研究对未进食的蜗牛胚胎进行测序,未发现任何藻类基因。

直到2021年,科学家对另一种光合海蛞蝓的基因组分析显示,其体内叶绿体的长寿可能源于自身合成的ftsH蛋白。

这种在陆生植物细胞核中编码的蛋白,在藻类叶绿体中却大量的存在。

不管怎样,绿叶海蜗牛的生存策略,都为科学家理解生物进化提供了全新的视角。

美国南佛罗里达大学的悉尼·皮尔斯教授指出,这种基因转移使生物的进化进程从数千年缩短到两代之间。

更令人惊叹的是,这种能力可能已经遗传给了绿叶海蜗牛的后代。这样一来,幼体出生时已携带藻类基因,只需获取叶绿体即可启动光合作用。

在海洋生态系统中,这种“光合动物”虽非生产者,却扮演着独特的角色。它们通过光合作用减少对藻类的依赖,在食物短缺时仍能维持种群的数量。

而对人类而言,其基因转移机制为基因疗法提供了天然的模板。

我们不妨大胆试想一下,如果能将叶绿体相关基因导入人体细胞,或许能够实现“晒太阳治病”的医学突破。

事实上,在实验室中,科学家已经在尝试将菠菜的类囊体植入动物细胞,并初步实现了ATP的合成。

或许有一天,人类也能像绿叶海蜗牛一样,在灿烂的阳光下舒展身体,让能量在身体中自由地流淌。

总之,绿叶海蜗牛的独特生理模式,不仅模糊了动植物之间的界限,还证明生命形式竟可以突破传统分类的桎梏。

更重要的是,它揭示了一个朴素的道理:生存的本质并不一定是对抗环境,而是与自然的共生。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论