来源公众号:校长会 作者:管如芳

校长会访谈资深教育观察者、研究者、实践者、校长会创始人徐启建,连续讨论民办学校常见“犯傻”的文章,因为极度真实并针砭时弊,最近在民办教育圈有点“炸开了锅”。继首篇《都这样办民办学校,也确实该死一大批了!》戳中民办学校硬要和公办学校挤同条赛道的同质化竞争痛点,第二篇《民办学校最容易犯的错:盲目选公办名校校长管学校!》撕开了民办学校核心管理团队崇“公”营“私”的“骨感现实”后,民办学校究竟该怎么办的讨论热度持续飙升,校长会民办学校私董群也快速进入了近400个民办学校老板和从业者。

每年接触并研究大量民办学校一线实践案例、掌握大量第一手资料的徐启建,在这个行业,见过了太多活生生的例子。他认为“跟公办学校争饭碗”、“盲目用公办名校长做管理”都还算“可以理解”,但“用很贵的老师,办很差的学校”,这个“高成本,低收益”的荒诞戏码,这个“第三傻”发生在大多数具有很强经营意识、成本意识的民办学校“老板”身上,尤其让人费解。

被误会了的“师资捷径”

“民办学校在师资建设上存在一个典型的基础认知错位,就是把师资厚度简单地等同于名师浓度,” 徐启建回忆起几年前去民办学校的一次听课经历,“那是学校下血本打造的培优重点班,授课的老师是从公办学校挖来的退休骨干教师,自己高考学科满分150考了146,是确确实实的‘学霸型教师’。但是那节数学课上,教室里至少睡着了一半的学生,剩下的部分学生也是双眼游离直打瞌睡。”

下课后,这位女老师也非常不好意思,尴尬地对听课的徐启建说:“在以前的公办学校,我都是教最重点班的,我的课从来都是学生认真听讲,学生追着问难题。这些内容讲完就能获得学生的很多互动,出效果,到了这里就像拳头打在了棉花上。这些学生一点也不听话,心思都没放到学习上!这学期我教完就不干了,也该养老去了。”

徐启建注意到,她的备课本上密密麻麻写满高考真题解析,却没有任何针对民办校学生真实学情的设计——班上这些在学校还算不错的学生,根本跟不上她默认的早已习惯了的“120分以上优生”的教学节奏。

这样的事件并非个例。“非常多的民办学校,在教师团队的招聘和架构方面都存在高薪低效的问题。”徐启建提到,“投资者的逻辑很直接,要么在扩张期需要名师招牌打响口碑,要么在学校发展陷入僵局时寄希望于名师救场,帮助学校改革,为此甚至提前几年‘预定’公办学校即将退休的骨干教师,开出编制保留、子女入学等待遇。”

但效果却往往事与愿违。某河北民办校为引进特级教师团队,将教师平均年薪提到 45 万,结果首年期末考,实验班成绩反比普通班低 9 分。

徐启建总结道:“许多投资者把原因归结为名师名不副实,或者钱没砸够、没请到更多名师达到量变引发质变的效果,却很少反思这些在公办学校叱咤风云的老师,是否真的懂民办学校学生的需求,学校是否根据学情去有意识地做过岗前培训和改造。”

为什么老师很贵

教出来的学生却很差?

“从公办校挖骨干教师,要突破编制的溢价,对民办校来说,不花‘重金’是不可能的,即使不存在编制问题的退休公办骨干教师也一样水涨船高。” 徐启建坦言,“师资团队是办学的显性门槛,初办学时家长择校时首先看名师履历,投资者只能咬牙砸钱。但学校度过初创期后,具体办学成果就成了家长的主要衡量方向。但学校如果沉浸在初创期的模式里,并且没有去有效改造、赋能引进人才,那就会惹祸了。有的民办校师资成本占比超过50%,远超公办学校。但残酷的现实是,钱花了,效果却往往事与愿违。”

“为什么会这样呢,首先一大原因,就是作为当下民办学校主要聘请目标的退休骨干教师,其中很多人的退休心态现象尤为突出。‘反正我有退休工资,大不了不干了’,很容易成为他们的口头禅。” 徐启建举例说,“某省会民办校高薪聘请的语文特级教师,退休前是省高考命题组核心成员,但到民办校后,每周课时量要减半,备课教案也直接沿用之前学校的旧版简单翻新。”她私下坦言,来这儿就是想挣点养老钱,人老了哪还有精力研究新学情?

这种退休心态导致很多的退休骨干教师教学投入度衰减非常严重,徐启建指出:“许多公办退下来的骨干教师,光鲜亮丽的外表下是一颗早已‘千疮百孔’的心。”

另一方面,同样作为民办学校聘请目标的公办在职骨干教师,则很容易深陷功利性流动的漩涡。“民办校间互相挖墙脚现象比较突出,尤其是新建学校往往会‘搅一搅’,这些似乎更紧缺的年轻骨干资源,不可避免地催生了不少投机行为,比如某数学老师两年内辗转3所民办校,每次跳槽薪资涨幅必超30%,但每所学校的任教时间都不超过一学年。” 徐启建说道,“他们往往关注的只是不同学校的待遇,安心在学校搞专业,做学情分析、分层设计完全不上心。这种待价而沽的心态,让教学姿态成了薪资谈判的筹码,而非教育使命的践行。”

正如苏联教育家马卡连柯说的,爱是教育的基础,如果功利心盖过了教育的初心,在利益的干扰下心思完全不在教学上,流动性强,这对于民办学校来说非但不是助益,反而是一种隐患。

除此之外,大多数公办老师习惯了公办校的“优生教学”,到民办校后抱着“我做事自有我的道理”的心态,顽固地坚持自己的成功经验,从不想着学生变了要调整教学方法。

徐启建举例说明成功经验带来的禁锢:“一位在公办校带重点班的英语老师,到民办校后坚持全英授课和高强度听力训练,却没发现班上70% 的学生连基础词汇都没掌握。学生上课像听天书,成绩自然上不去,老师反而抱怨‘现在的学生太懒’。”

从人性角度看,超越自我也确实非常难,考验一个人的成长性思维。心理学上的“证实偏差”让老师选择性忽视学情变化,他们更愿意相信学生不够努力,而非自己的方法需要调整。“来到民办学校,面对生源质量和教学资源的变化,如果沉浸在以往的职业成就里裹足不前,就很可能会在民办学校这条‘新河流’中呛水。”徐启建说。

“但现实是,只有极其少数的老师能完成这种蜕变。” 徐启建感叹:“民办校需要明白,挖来的不是教学公式,而是教育生命体。真正的名师,从不会让过去的荣誉成为前进的枷锁,而是把每一次学情变化都当作重新定义教学的契机。”

学校师资有章法

什么老师都是宝

“民办校要跳出高薪挖角陷阱,关键在建立师资队伍培育体系。只要学校师资有章法,几乎什么老师都可以练成宝。”徐启建说。

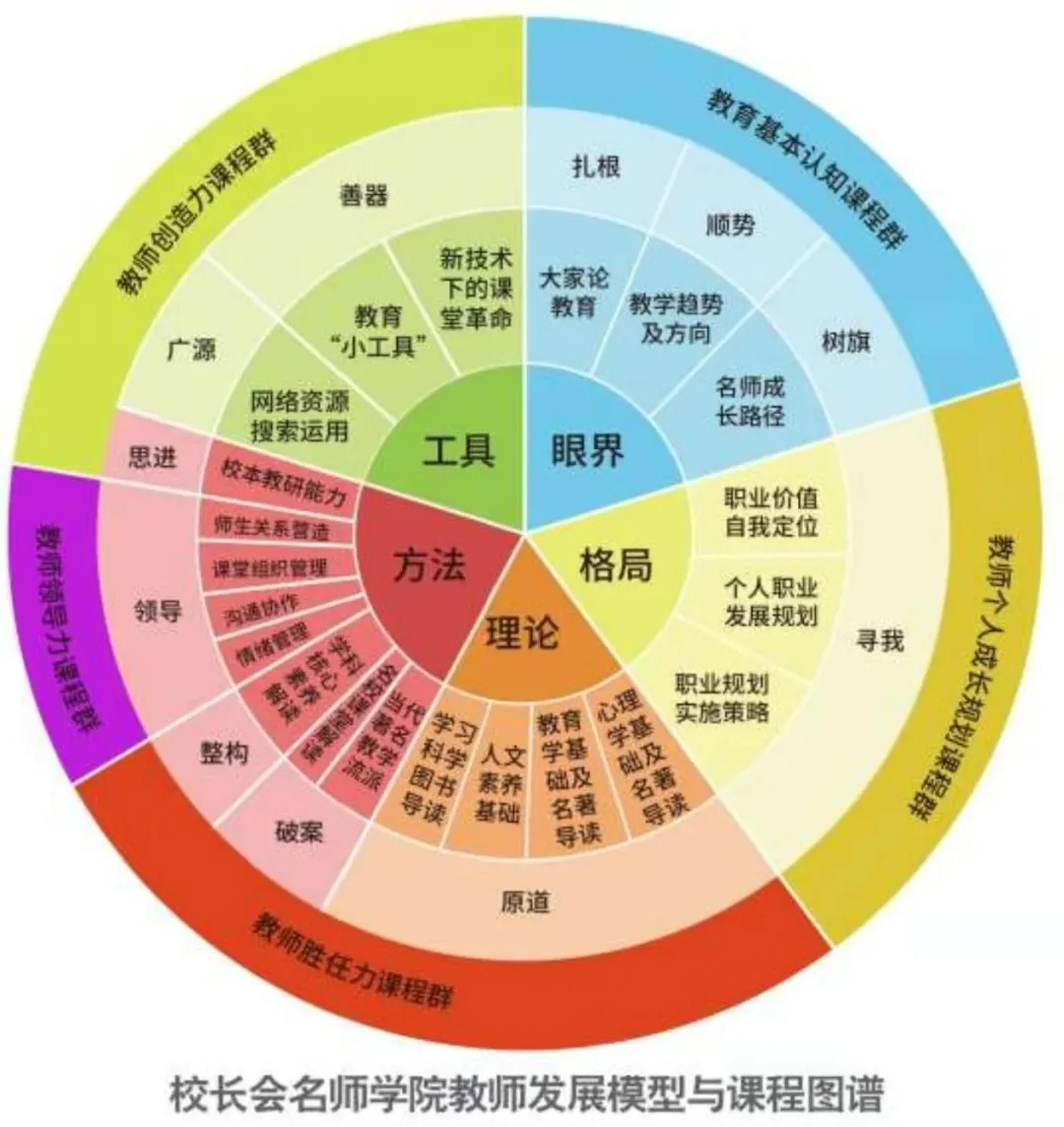

校长会也有不少的托管和创办的学校,也给深圳、北京等全国各地的学校做过教师队伍建设设计和培养,总结有一套校长会名师成长模型,其他还有很多具体的教师培养设计。另外,在管理上,也基本采取“五组团队管理”机制,在年级组中实施精准教育教学规划,在班级组强化班级导师团队协同育人,在学科组研究课堂流程和学科核心知识素养、导学案,在备课组落实联合备课与资源共享,在课题组推动学校创新生产力,共创共享教育教学课题研究成果。这种“个体精进+ 团体赋能”的模式,让教师既能在专业上独当一面,又能在团队协作中发挥乘数效应。

校长会广西华夏行知那坡高中任冬梅老师是刚毕业的年轻教师,毕业学校也很名不见经传,加入学校时生物学科组在全市排名倒数,但“学校有章法”,并且给她配了很好的师父,作为刚毕业学生破格担当学科组长,在学科组内牵头建立“分层教学资源库”,联合备课组开发生活化实验课程,带领团队将生物课堂转化为“探究式学习场”。仅用3年时间,该学科组成绩一跃进入了全市前10名。

随着体系的不断成熟,曾由资深教师带班的班级成绩逐渐被青年教师反超——这并非资深教师能力不足,而是青年教师在师生互动中天然的亲和力、对新技术的敏感度,与模型中的“学生中心课堂”理念深度契合。

在这套模型下,资深教师与青年教师形成了互补共生的生态。资深教师凭借深厚的学科积淀,成为“学科把关者”和“学校自己的教研员”,负责制定课程标准、审核教学设计、指导课题研究,如同教研智库为团队提供专业支撑,利用自己深厚的学科素养积累给青年教师“传功”;青年教师则作为“创新先锋”,将数字化工具、沉浸式教学等新手段融入课堂,在班级管理中建立“小组自治”、“成长积分制”等年轻化管理模式,更易与学生建立情感联结。

徐启建强调,这种分工并非割裂,而是通过“师徒结对”、“跨代际教研沙龙”等机制实现深度融合。从成本效益看,青年教师薪资仅为资深骨干教师的 60%-70%,但通过体系化培养,其教学成效逐步接近甚至超越经验型教师,真正实现用合理成本打造高效师资,这正是民办学校在师资竞争中突围的关键策略:不盲目追逐“名师光环”,而是构建人人都能发光的师资培育生态,让每位教师都能各得其所。

这种模式不仅激活了教师个体的发展潜能,更重塑了民办学校的师资结构。既有经验传承的“压舱石”,又有创新突破的“冲锋队”,在降低人力成本的同时,通过团队智慧的沉淀与迭代,实现教学质量的螺旋式上升。

“这就是章法的魅力!”徐启建强调。

带出一支自己的队伍才能长治久安、长远发展

“民办学校要戒除对外来师资的依赖,进而完成从‘搬运工’到‘建筑师’的角色转换。” 徐启建指出,“首要任务是构建‘校本化底层逻辑’—— 这不是简单复制名校经验,而是基于学校的生源结构、办学定位、区域教育生态,提炼出一套适配性实战模型。比如县域民办校硬搬双语教学,只会水土不服,正确的做法是像医生问诊一样,先摸清自己的生源体质和区域教育生态,修炼出属于自己的‘独门内功’。”

他强调“借智而不盲从”的原则:“向成熟民办校学习时,要带着‘过滤器’——学他们如何搭建教师成长流程,而不是直接照搬课程表;过滤与自身定位不符的配置,吸收可迁移的底层方法论。比如某民办校的‘三备两研’备课法值得借鉴,但具体到学情分析环节,必须根据自己学生的薄弱点调整。也可以像那坡高中依靠校长会那样,通过六维指标诊断快速建立适配自己的师资培养章法。”

谈及核心骨干的选育,徐启建语气加重:“一定要培养‘内生型教师’,这类老师从入职就浸润在学校的体系里,清楚到底要培养什么样的学生,也清楚为什么要这样教,忠诚度和适配度远高于外聘名师。比如某民办校的‘青苗计划’,用三年时间把新教师从‘课堂执行者’培养成‘教学设计师’,这样的老师不仅教学效果好,而且视学校为成长共同体,流动性不到外聘教师的 1/5。”

他特别提醒规避 “功利性陷阱”:“从外面挖来的骨干教师,很多带着‘薪资跳板’的心态,很难成为师资团队的核心支撑,真正的核心骨干,必须是学校用科学体系培养出来的。他们参与了校本教材编写、学情系统迭代等关键环节,对学校的办学逻辑知根知底,就像大树的根系一样稳固。这样的队伍,才是民办校抵御教师流动风险的‘护城河’。”

总结起来,一套贴合自身的师资培养章法,加上一支忠诚善战的自己人队伍,这才是民办校长治久安的根本!

来源 | 校长会原创

作者 | 管如芳

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论