来源公众号:林祖荣的杂货铺 作者:林祖荣

昨天的《一题一议:高考命题要从“碎片化考点”走向“问题链探究”》发布后,有老师留言:

老师您有看命题的文献吗,您怎么能确定Bh基因有可能是R基因,命题者既然没说,大概率是两者不是同一个基因,而且颜色也对不上,况且,命题者把Bh的部分系列展示出来,这说明这个基因真实存在,您说可以把第一小问和第二小问换成其他植物也可以,可是这些植物有这个基因吗?像您这样为了一贯性而在移花接木,您不觉得这样有违情境的真实性吗

我昨天很忙,看到这条留言后只是作个简单回复:

我没查原始论文,我也不是在命制高考题,我只是基于是自己的思考修改一下题目,所以我说我是闭门修车。

关于真实情境是个很好的话题,正好为我提供一篇文章的视角。等有时间,我单独写一篇小文章说我的理解,这里先不回应。

我说黄色突变可能来自R,是可能,是假设,接着实验就否定了。我说突变体位点判断可换成其他植物,是因互补测试方式(题目答案用的方法)本就适合各种生物突变位点的判断,其他植物怎么会不存在呢。

今天我在路途,在机场与飞机上有点闲时间,可以回应一下关于试题情境的真实性问题。

在高中生物学命题中,“基于真实情境”已成为提升学科素养、考察能力的重要手段。这类命题强调将生物学概念、原理置于现实世界的问题或现象中,引导学生学以致用。但什么是“真实情境”,可能远未达成共识。下面我以改编后的这道试题为例作分析。对这道题目来源陌生的老师可翻看我昨天的文章。

【题目再现】水稻籽粒外壳(颖壳)表型有多种,种植颖壳表型不同的彩色稻,既可满足国家粮食安全需要,又可形成优美画卷,用于旅游开发。科研团队以野生稻为原始亲本,通过诱变和杂交培育彩色稻品种,并研究颖壳颜色的遗传机制。回答下列问题:

(1)已知野生稻颖壳为黑色,杂交培育的彩色稻出现的紫色、棕红色、黄绿色、浅绿色等表型,由3对独立遗传的显性基因C、R、A控制(隐性基因不表达),代谢途径如图。

现有品种CcRrAa与CcRraa杂交,F1中颖壳为紫色、棕红色、黄绿色、浅绿色的比例为:________。F1中颖壳颜色在后代持续保持不变的个体所占的比例为________。

(2)野生稻黑色受显性基因Bh控制。彩色稻中黄色突变体(栽培稻1、2)的突变可能发生于Bh或第(1)题的R基因。研究人员设计杂交实验验证栽培稻1与栽培稻2的突变位点是否相同,实验结果支持两者的突变来自同一基因Bh。研究人员设计的实验方案是:_________。实验结果是:___________。

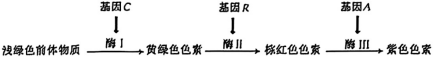

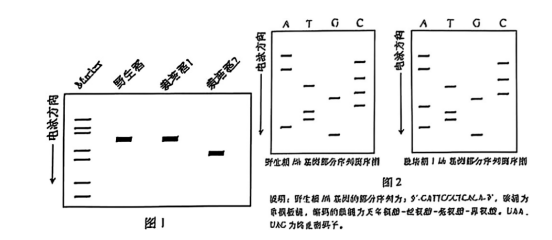

(3)科研小组采用PCR技术,扩增出野生稻和栽培稻Bh/bh基因的片段,电泳结果见图1。

与野生稻相比,栽培稻2是由于Bh基因发生了________,颖壳表现为黄色。栽培稻1和野生稻的PCR扩增产物大小一致,科研小组进行了DNA测序,结果见图2(图中仅显示两者含有差异的部分序列,其余序列一致;A、T、G、C表示4种碱基)。比较两者DNA碱基序列,发现栽培稻1是由于Bh基因中的DNA序列发生________,导致________,颖壳表现为黄色。

(4)综上,栽培稻颖壳变黄的分子机制是_______________,栽培稻1和2的bh/bh突变体与第(1)题中rr个体的颖壳均为黄色,其共同原因是_____。

这是我修改后的试题。它的真实性体现在哪儿呢?我想至少以下几方面是真实的。

一、研究背景是真实的

试题中彩色稻种植兼具粮食安全与旅游开发价值,是农业生产与产业融合的真实需求。科研团队以野生稻为亲本,通过诱变、杂交培育品种并研究遗传机制,贴合实际育种与遗传学研究流程。尽管我没有去查论文,但我认为这应该是真实的,我也相信安徽的命题者是基于真实的研究选取情境的。

同时,题中涉及的遗传机制研究是合理的,真实的。试题中颖壳颜色由多对独立遗传显性基因控制,代谢途径符合植物色素合成的遗传学规律——多基因参与、通过代谢通路调控表型。现实中,植物花色、壳色等性状常由多基因互作的代谢途径决定,如水稻花青素合成涉及多个基因的表达与调控,此情境构建在真实遗传研究逻辑之上。

二、遗传实验与推理是真实的

水稻品种 CcRrAa 与 CcRraa 杂交,考查基因自由组合定律的应用。3对独立遗传基因遵循孟德尔遗传规律,计算子代表型比例(紫色、棕红色等 )需依据基因显隐关系、配子组合及表型对应规则,过程模拟真实遗传杂交实验的数据推导。学生解题时,如同在分析育种实践中后代性状分离的实际问题,逻辑与真实科研、育种场景一致。为验证栽培稻 1、2 黄色突变体的突变位点,设计杂交实验的思路(如让两者杂交,观察后代表型 ),符合遗传学中“判断等位基因突变(同一基因位点 )或非等位基因突变”的经典方法(互补测试)。此实验方案源于真实遗传分析技术,考查学生对基因突变、杂交验证逻辑的掌握,体现情境与科研实践的关联。

三、分子机制研究是真实的

试题中采用 PCR 扩增基因片段、图1电泳分析,是分子生物学研究中鉴定基因差异的常规技术。野生稻与栽培稻 Bh/bh 基因片段电泳结果对比,可推测基因结构变化(如片段长度、突变类型 ),贴合真实基因检测流程。

通过图2 DNA 测序比较野生稻与栽培稻 1 的碱基序列差异,推断 Bh 基因突变类型(如碱基替换、缺失等 ),以及突变对基因功能(如编码蛋白改变 )、性状(颖壳变黄 )的影响,遵循真实分子遗传学研究逻辑——从基因序列变化推导功能与表型改变。

以上这些都是真实的,当然这是原题自带的,而非我修改的结果。那么,我没有查论文、所谓“移花接木”的修改是否有违情境真实呢?

为追求题目整体逻辑的贯通,我引入一个假设:彩色稻中黄色突变体(栽培稻1、2)的突变可能发生于Bh或第(1)题的R基因。“您怎么能确定Bh基因有可能是R基因?”因为我相信原题情境的真实性,黄色源于bh,因此我只是添加一个假设:Bh基因可能就是R基因,接着就回到原题情境了。这个假设在逻辑上是合理的,也是符合科学研究的真实性的。因此,我认为这里的修改并未改变原题的核心科学原理和分子机制研究逻辑。只是调整了背景设定中的基因命名关系以追求题目内部的逻辑自洽(将两个黄色成因关联起来)。这种调整属于“合理抽象与简化”的范畴,并未“歪曲事实”。

这就带了一个问题,题目中是否允许“不真实”的存在?题目的每个细节是否都必须真实?当然是不必要的。

首先,试题应该允许细节的合理简化与概括,以更好聚焦学科本质。我们无需苛求试题情境中每一个数据、名称或次要过程都绝对精确对应某个具体实例。允许基于真实背景进行合理的抽象、整合或典型化处理,才能突出生物学原理,降低无关干扰。比如上题中“水稻品种 CcRrAa 与 CcRraa 杂交”是否一定就是科学家所做的?我认为不必要。它也完全可以换成别的杂交组合类型。它们没有违背研究的真实。一个遗传病研究背景的题目,要给出遗传图谱,题目不必也不应该给出整个家系的复杂图谱,合理的方式一定经过精减处理的。现在许多题目实验结果的图来自科研论文,题目一般不可能是原图再现,呈现在试题中的图需经加工后符合试题情境及学生认知。

其次,试题中的假设与推断没有必要追求符合实际。命题可能基于真实数据推导出结论,但推导过程可能包含未经验证的假设。我们没理由要求假设符合真实,如果假设已是真,那还假设什么呢?还做什么验证呢?这时候要求的不是真实而是逻辑严谨。物理学中,牛顿力学基于真实世界(如苹果落地),但公式是理想化模型,忽略了空气阻力等因素。如果说空气没有阻力不符合实际,不符合真实,那就没有牛顿定律,牛顿定律也就无法用于实际问题的解决了。

回到最初的质疑,我认为我的“闭门修车”(未查证原始论文、尝试性修改背景关联),没有动摇情境的基础真实性。题目核心的育种目标、科研流程、遗传学原理(多基因互作、自由组合、互补测试)、分子生物学方法(PCR、电泳、测序)都是真实且合理的。涉及的“移花接木”属于“允许的细节灵活”范畴:它服务于题目逻辑的优化或原理普适性的探讨,没有歪曲核心的科学事实和方法论(如互补测试的逻辑和结果解读)。

基于真实情境命题的核心原则在于:以真实世界的问题、真实的科学原理和真实的研究逻辑为基石,在此框架内,允许对非核心的细节(如具体实验组合编号、基因符号命名关系、甚至承载原理的生物物种)进行服务于考查目标的合理简化、整合或典型化处理。苛求每一个细节的绝对文献对应性,既无必要,也可能模糊了试题旨在考查的学科素养本质。要求情境全部真实,是对真实情境僵化的机械的理解。

来源网址:试题中真实情境的“真实”

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论