来源公众号:WineFun酒趣

在葡萄家族中,酿造葡萄酒的葡萄(简称“酿酒葡萄”)与供人直接食用的葡萄(简称 “食用葡萄”)看似同源,却因人类赋予的不同使命,在千百年的培育中演化出截然不同的特性。从品种基因到种植方式,从口感风味到成分构成,二者的差异渗透在每一个细节里,这些差异最终决定了它们在人类生活中扮演的独特角色。

品种基因:定向培育的分野与历史演化

酿酒葡萄与食用葡萄的核心差异始于品种基因的定向选择,而这种选择背后是数千年的农业文明积淀。

酿酒葡萄多源自欧亚种葡萄(Vitis vinifera),这一古老物种的驯化可追溯至公元前 6000 年的高加索地区,经过古埃及、古希腊、古罗马的持续选育,逐渐形成了适应不同气候的酿酒品种。比如赤霞珠的基因中携带了 “晚熟”“厚皮”“高单宁” 的显性特征,这使其能在波尔多的海洋性气候中充分成熟;而黑皮诺的 “早熟”“薄皮” 基因,则完美适配勃艮第的大陆性气候,能在凉爽年份积累足够的风味物质。

这些品种的基因特性不仅决定了风味释放能力,更暗藏着对病虫害的抗性密码。例如,西拉(Syrah)携带的抗病基因使其能在澳大利亚炎热干燥的气候中抵御霉菌,而雷司令(Riesling)的高酸度基因本质上是对抗德国寒冷气候下微生物滋生的进化策略 —— 这些特性都与 “酿造适应性” 深度绑定。

食用葡萄的品种构成更为复杂,其选育史呈现出明显的“近代加速” 特征。19 世纪后,随着全球贸易的兴起,食用葡萄的培育目标从 “生存” 转向 “商品性”。巨峰(Kyoho)1937 年诞生于日本,是通过 “石原早生” 与 “森田尼” 杂交获得的欧美杂交种,其基因中刻意保留了美洲种的 “耐湿热” 特性和欧亚种的 “风味浓郁” 优势;阳光玫瑰(Shine Muscat)则是 1988 年日本选育的品种,通过基因编辑技术强化了 “麝香香气基因” 和 “无核化基因”,使其兼具食用价值与经济价值。

值得注意的是,极少有葡萄品种能同时胜任酿酒与鲜食双重角色。麝香葡萄(Muscat)是少数例外,其基因中特有的 “萜烯合成酶基因” 使其既能保持鲜食时的芬芳,又能在发酵中释放层次丰富的香气,但这类 “跨界者” 在葡萄基因库中占比不足 0.5%。

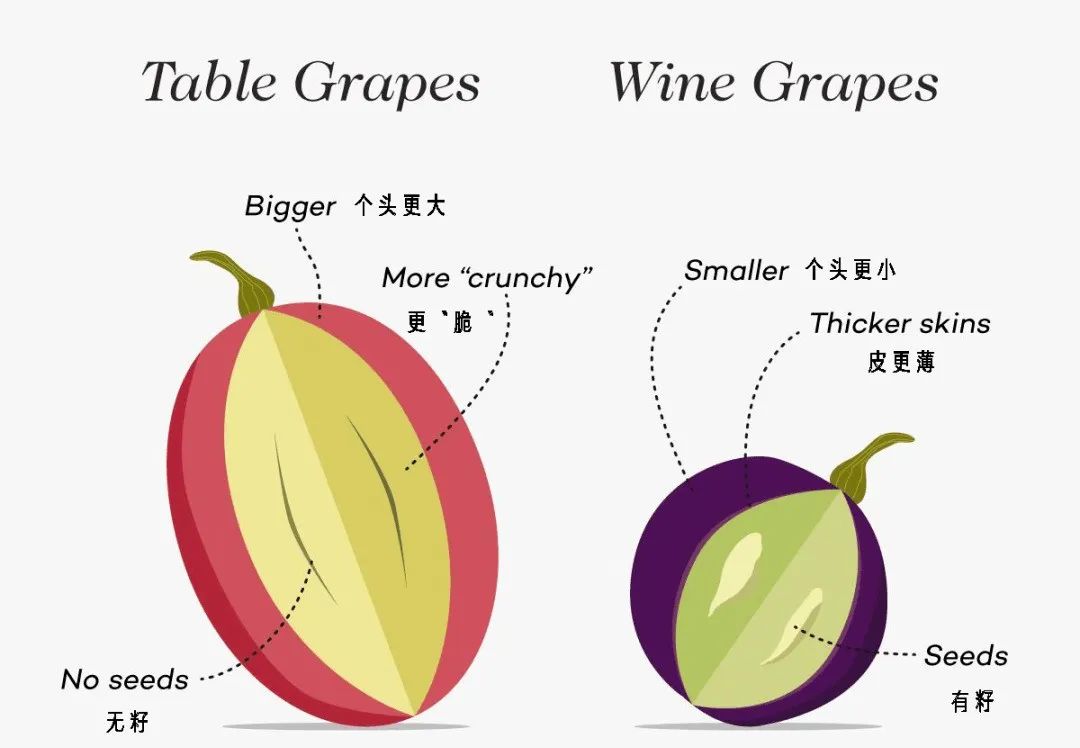

外观形态:功能导向的形态分化与物理机制

从果实到果穗,酿酒葡萄与食用葡萄的外观差异是功能需求的直接体现,背后暗藏精妙的物理适配机制。

酿酒葡萄的果实通常偏小,单粒重量多在 1-2 克,直径约 1-1.5 厘米,这种 “小巧体型” 是为了提高果皮与果肉的比例 —— 果皮中含有的单宁、色素、芳香物质是葡萄酒风味的核心来源,小果实的表面积 / 体积比(S/V)可达 6.2 cm⁻¹,是大果食用葡萄(S/V≈2.8 cm⁻¹)的两倍以上,能让风味物质在发酵中更高效地扩散到酒液中。

另外,酿酒葡萄的果皮结构相对特殊。表皮细胞排列紧密,细胞壁厚度达 5-8μm(食用葡萄仅 2-3μm),且富含蜡质层和角质层,这种结构既能在生长过程中锁住水分,又能在发酵时缓慢释放多酚物质。

而食用葡萄的果皮细胞则排列疏松,中间充满气隙,咬食时能产生 “脆裂感”,如阳光玫瑰的果皮细胞间隙率达 35%,远高于酿酒葡萄的 12%。

果穗形态的差异同样服务于核心功能。酿酒葡萄的果穗紧凑,果粒间距仅 0.2-0.3cm,这种结构能形成局部微气候 —— 果穗内部湿度较外界高 5-8%,温度低 2-3℃,延缓成熟速度的同时,促进果皮中芳香物质的生物合成。

而食用葡萄的果穗松散,果粒间距达 0.8-1.2cm,配合果梗的 “木质化增厚”(直径约 2mm,酿酒葡萄仅 0.8mm),能显著降低运输中的挤压破损率,实验数据显示,松散果穗的损耗率比紧凑果穗低 60% 以上。

口感风味:需求迥异的味觉设计与化学逻辑

品尝体验的差异是区分两类葡萄最直观的标志,这种差异源于完全不同的味觉设计逻辑,其背后是复杂的化学物质配比。

酿酒葡萄的口感呈现“极端化” 特征:甜度极高,成熟时果实含糖量(白利糖度)可达 17-24 度,这些糖分中葡萄糖与果糖的比例约为 1:1.2,这种配比能被酵母高效转化(转化率达 95% 以上),确保葡萄酒达到 11-15 度的酒精含量;酸度同样突出,pH 值多在 3.0-3.6 之间,其中酒石酸占总酸的 60-70%,这种酸的特点是 “酸感持久且不易挥发”,能在陈年过程中持续平衡酒精的厚重感。

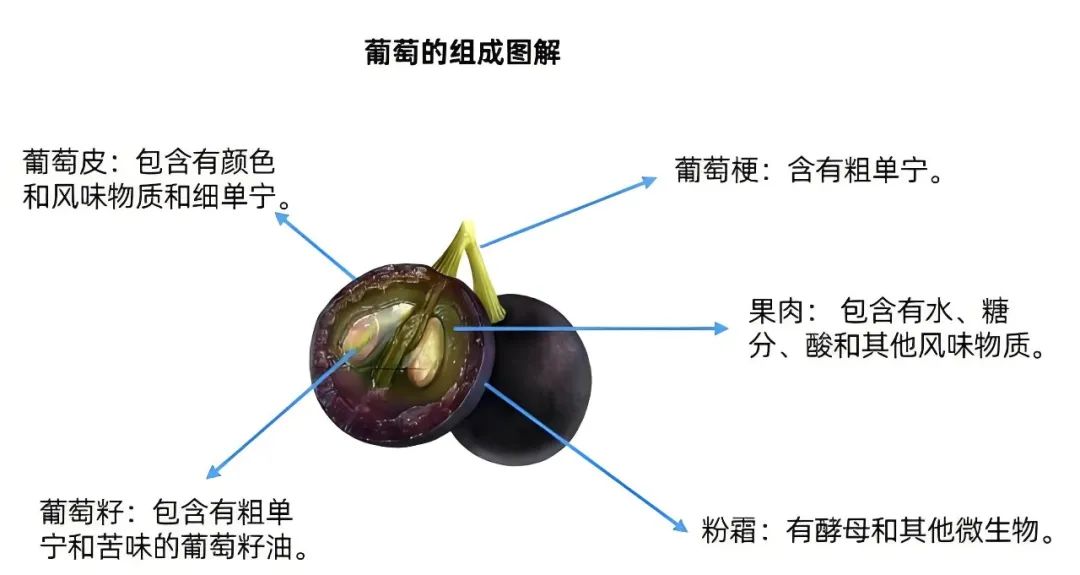

红酿酒葡萄中的单宁构成更是精妙:来自果皮的“缩合单宁”(占比 70%)提供涩感骨架,来自种子的 “水解单宁”(占比 25%)贡献苦味层次,来自果梗的 “酚酸类”(占比 5%)增添清新感 —— 这种复合单宁体系在口中能形成 “先涩后甘” 的味觉曲线,正是优质红葡萄酒的魅力所在。

食用葡萄的口感设计则以“适口性” 为核心,其糖分构成更偏向“即时愉悦”:葡萄糖与果糖比例约为 1:1.8,果糖的甜度是蔗糖的 1.7 倍,能带来更强烈的甜味冲击,且代谢无需胰岛素参与,适合直接食用;酸度以苹果酸为主(占总酸 70%),这种酸的 “酸感锐利但短暂”,配合低单宁(<0.1g/L),形成 “酸甜清爽” 的食用体验。

风味物质的释放机制也截然不同:食用葡萄的香气物质多为“游离态”(如阳光玫瑰的香叶醇),咬食时可直接被嗅觉细胞捕捉;而酿酒葡萄的香气物质多为 “结合态”(如赤霞珠的甲氧基吡嗪前体),需在发酵中通过酵母代谢转化为挥发性物质 —— 这种差异解释了为何鲜食赤霞珠仅有 “青草味”,发酵后却能展现黑醋栗的复杂香气。

种植管理:目标驱动的培育体系与生态适配

种植环节的差异,本质是“为酒酿酒” 与 “为口种果” 的目标分野,这种分野在生态适配策略上体现得尤为明显。最直观的差异在于产量的不同,酿造葡萄酒的葡萄:产量较低,平均单产为12.0吨/公顷;食用葡萄:产量较高,平均单产为24.0吨/公顷。

酿酒葡萄的种植遵循“风味浓缩” 原则,亩产严格控制在 200-400 公斤,通过疏花疏果减少果实数量,迫使根系将吸收的矿物质(如钾、钙、镁)更多地分配到剩余果实中。波尔多的酒庄会采用 “双居由式” 修剪法,将每株葡萄的结果枝控制在 8-10 条,每条结果枝仅保留 1-2 个果穗,这种 “精准限产” 能使果实的酚类物质含量提升 30-50%。

酿酒葡萄对“风土(Terroir)” 的响应机制更为敏感。土壤中的微量元素会通过根系进入果实:勃艮第的石灰土富含碳酸钙,使黑皮诺的酒石酸含量升高,带来 “矿物感”;纳帕谷的火山土含丰富的铁元素,让赤霞珠的单宁结构更显 “粗犷”;摩泽尔的板岩土壤能反射 30% 的阳光,使雷司令在凉爽气候中积累足够的糖分 —— 这种 “土壤 – 风味” 的对应关系,正是葡萄酒 “产区特色” 的核心来源。

食用葡萄的种植则以“产量与商品性” 为核心,其栽培技术更强调“环境调控”。新疆的红提种植基地采用 “滴灌 + 地膜覆盖” 技术,将土壤湿度精确控制在 60-70%,使亩产稳定在 1500 公斤以上;云南的阳光玫瑰种植园搭建避雨棚,将病害发生率从 35% 降至 5% 以下;山东的巨峰葡萄园通过 “环剥” 技术(在结果枝基部剥去 1cm 宽树皮),使果实着色率从 60% 提升至 90%。

采收时机的选择也基于不同的科学标准:酿酒葡萄需通过“糖酸比”(25-30:1)和 “酚类成熟度”(种子颜色从绿转褐)双重指标判定采收期,2023 年波尔多的赤霞珠采收期因初秋高温推迟了 12 天,正是为了等待单宁的 “软化”;食用葡萄则以 “可溶性固形物”(16-18%)和 “果肉硬度”(>4.5kg/cm²)为标准,阳光玫瑰的最佳采收期通常在可溶性固形物达 18% 且果肉硬度降至 5kg/cm² 时,此时食用口感最佳且耐储运。

成分构成:功能需求的物质基础与转化机制

成分差异是两类葡萄最本质的区别,直接决定了它们的用途边界,这种边界在发酵转化中尤为清晰。

酿酒葡萄的核心成分围绕“发酵适配性” 构建:糖度(白利糖度)17-24 度,确保发酵后酒精含量达到 11%-15%,这个酒精区间既能杀死有害微生物,又能溶解果皮中的脂溶性香气物质;总酸度 6-10 克 / 升(以酒石酸计),能为酵母提供适宜的 pH 环境(3.3-3.5 是酵母活性最佳区间),同时抑制产膜酵母等杂菌生长。

红酿酒葡萄的单宁与花青素存在“协同效应”:单宁分子的酚羟基能与花青素的吡喃环形成氢键,这种结合态结构比游离花青素更稳定,使红葡萄酒的颜色能保持数十年不褪色。而食用葡萄的花青素多以游离态存在,在储存过程中易被氧化,这也是为何鲜食黑提放置后会变色,却无法用于酿造稳定的红酒。

食用葡萄的成分则聚焦“即食营养与口感”:果肉中的果胶含量达 0.5-1.0%(酿酒葡萄仅 0.2-0.3%),这种多糖物质能带来 “黏滑感”,且在咀嚼时刺激唾液分泌,增强 “清爽度”;果汁中的电解质(钾、钠、氯)比例接近人体体液,能快速补充运动后流失的水分 —— 这些特性使食用葡萄成为天然的 “运动补给品”。

若强行用食用葡萄酿酒,会暴露其成分缺陷:巨峰的低单宁(<0.3g/L)无法支撑酒体结构,发酵后酒液易浑浊;阳光玫瑰的高果胶会导致酒液粘稠,需额外添加果胶酶处理;红提的低酸度(pH>3.8)会使发酵酒易受细菌污染 —— 这些问题印证了 “成分决定用途” 的农业逻辑。

营养成分

糖分:酿造葡萄酒的葡萄白利糖度数一般为24%-26%,含糖量通常为205g/l左右,晚收或贵腐葡萄的含糖量甚至可达400g/l;食用葡萄白利糖度数为17%-19%,含糖量通常为100g/l左右。

酸度:酿造葡萄酒的葡萄酸度通常为6-9g/l;食用葡萄酸度通常为3-5g/l左右。

单宁和多酚类物质:酿造葡萄酒的葡萄成熟期较长,果实中积累的单宁和多酚类物质含量较高;食用葡萄通常在栽培过程中进行套袋处理,减少了单宁和多酚类物质的生成。

酿酒葡萄与食用葡萄的所有差异,最终都指向一个核心:用途决定特性。这种分化不仅是农业技术的产物,更是人类文明的映射—— 葡萄酒作为 “社交媒介” 和 “文化载体”,推动酿酒葡萄向 “风味复杂性” 演化;食用葡萄作为 “日常食物”,则在 “适口性” 与 “经济性” 的平衡中持续优化。

当我们在品鉴会上讨论一款纳帕谷赤霞珠的“单宁结构” 时,本质上是在解读酿酒葡萄对加州阳光的 “化学记录”;当我们在超市挑选阳光玫瑰时,选择的是现代农业对 “即时愉悦” 的精准定义。

来源网址:酿酒葡萄与食用葡萄到底区别在哪里?

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论