来源公众号:真心章雄

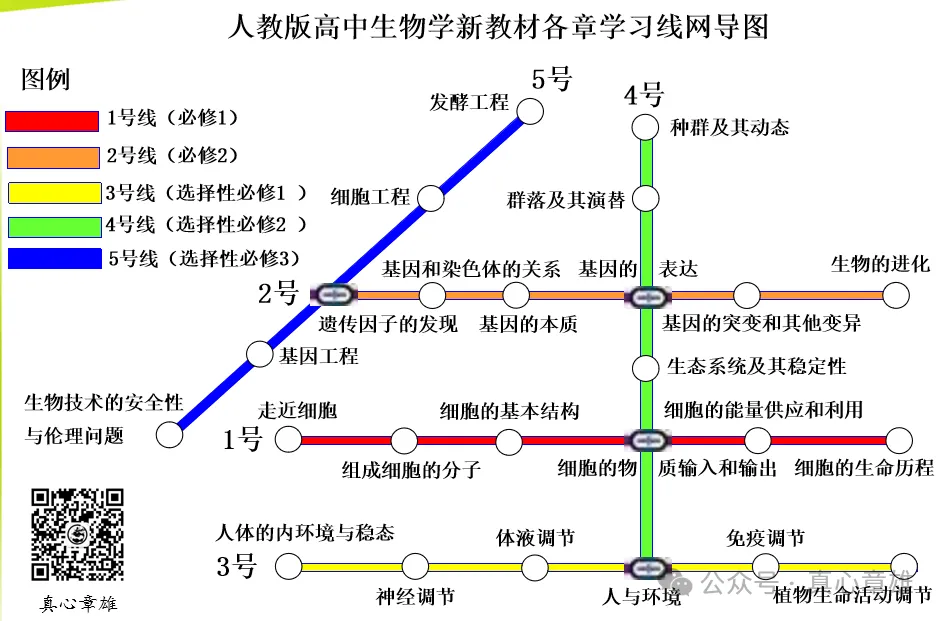

《高中生物学习地铁线路图》 真心章雄 制作

《高中生物学习地铁线路图》 真心章雄 制作

科学方法是生物学科素养的核心,也是高考能力立意的考查重点。人教版教材中的科学方法可分为显性呈现与隐性渗透两类,需要深入剖析。现系统梳理如下,需要电子版添加微信联系领取。

高中生物人教版教材里科学方法的全面盘点

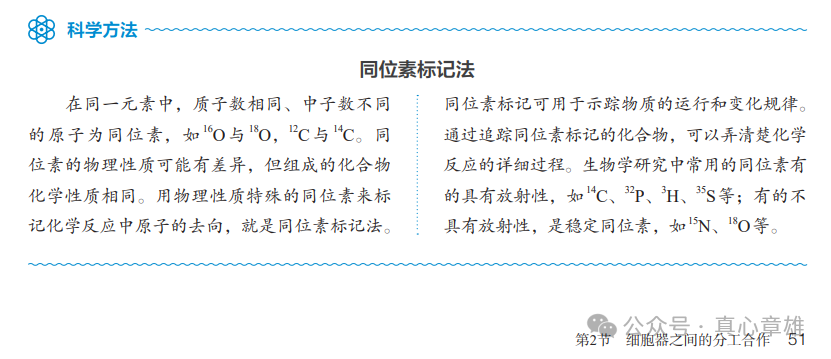

1. 同位素标记法(示踪技术)《必修1》P51 :是借助同位素原子以研究有机反应历程的方法。即同位素用于追踪物质运行和变化过程时,叫做示踪元素。用示踪元素标记的化合物,其化学性质不变。科学家通过追踪示踪元素标记的化合物,可以弄清化学反应的详细过程。这种科学研究方法叫做同位素标记法,也叫同位素示踪法。

同位素标记法(示踪技术)在高中人教版教材里的应用实验,例如:

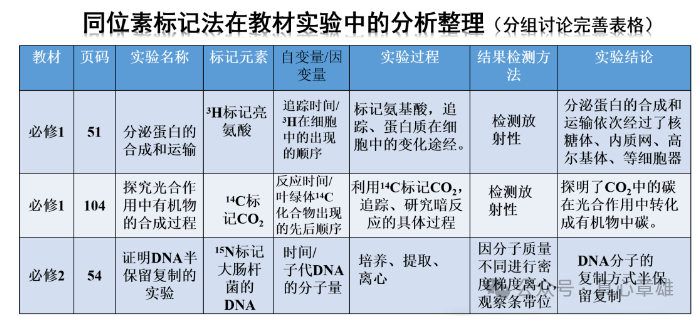

《必修1》P51 “分泌蛋白的合成和运输”:3H标记亮氨酸,通过观察细胞中放射性物质在不同时间出现的位置,可以明确地看出细胞器在分泌蛋白合成和运输中的作用。

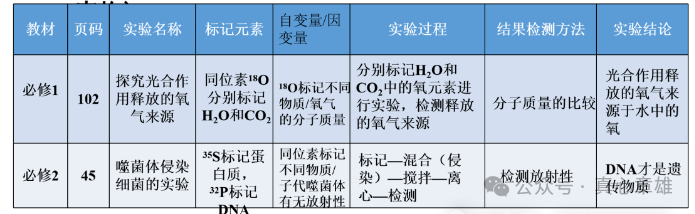

《必修1》P102 “光合作用中氧气的来源”:1939年,鲁宾和卡门用18O分别标记H2O和CO2,然后进行两组对比实验:一组提供H2O和C18O2,另一组提供H218O和CO2。在其他条件相同情况下,分析出第一组释放的氧气全部为O2,第二组全部为18O2,有力地证明了植物释放的O2来自于H2O而不是CO2。

《必修1》P104 “光合作用中CO2中的碳原子转移途径”:20世纪40年代美国生物学家卡尔文等把单细胞的小球藻短暂暴露在含14C的CO2里,然后把细胞磨碎,分析14C出现在哪些化合物中。经过10年努力终于探索出了光合作用的“三碳途径”——卡尔文循环。

《必修2》P45 “噬菌体侵染细菌的实验”:1952年,美国遗传学家赫尔希( A.D.Hershey,1908—1997)和他的助手蔡斯(M. C.Chase,1927——2003)以T2噬菌体为实验材料,利用放射性同位素标记技术。赫尔希和蔡斯首先在分别含有放射性同位素35S和放射性同位素32P的培养基中培养大肠杆菌,再用上述大肠杆菌培养T2噬菌体,得到蛋白质含有35S标记或DNA含有32P标记的噬菌体。然后,用35S或32P标记的T2噬菌体分别侵染未被标记的大肠杆菌,经过短时间的保温后,用搅拌器搅拌、离心。搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,离心的目的是让上清液中析出质量较轻的T2噬菌休颗粒,而离心管的沉淀物中留下被侵染的大肠杆菌。离心后,检查上清液和沉淀物中的放射性物质发现:用35S标记的一组侵染实验,放射性同位素主要分布在上清液中;用32P标记的一组实验,放射性同位素主要分布在离心管的沉淀物中。

《必修2》P54 “探究DNA分子半保留复制的特点”:1957年,美国科学家梅塞尔森和斯坦尔用含15N的培养基培养大肠杆菌,使之变成“重”细菌,再把它放在含14N的培养基中继续培养。在不同时间取样,并提取DNA进行密度梯度离心,根据轻重链浮力等的不同,就分出新生链和母链,这就证实了DNA复制的半保留性。

此外,《选择性必修3》P50利用“同位素或荧光标记的单克隆抗体”作为诊断试剂。

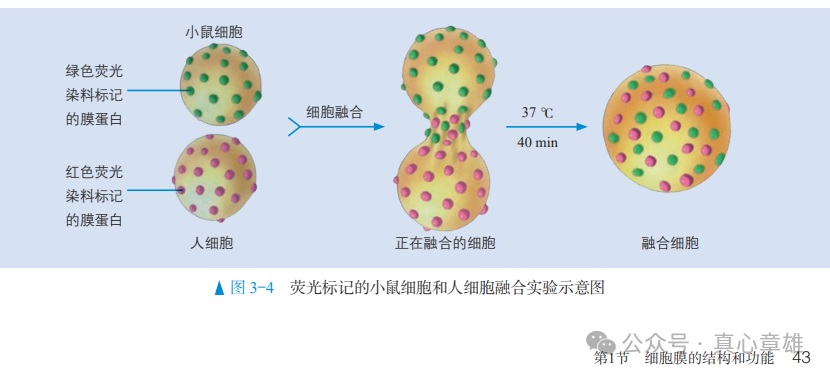

2. 荧光标记法《必修1》P43 :是利用荧光蛋白标记目标结构,直观显示动态过程。荧光标记法在高中人教版教材里的应用实验,例如:

《必修1》 P43“细胞融合实验”:这一实验很有力地证明了细胞膜具有流动性。

《必修2》P87利用红色荧光标记野生马铃薯的染色体组成。

《选择性必修3》P50利用“同位素或荧光标记的单克隆抗体”作为诊断试剂。

《选择性必修3》P93“从社会中来”利用荧光蛋白进行生命活动的检测、肿瘤的示踪研究。

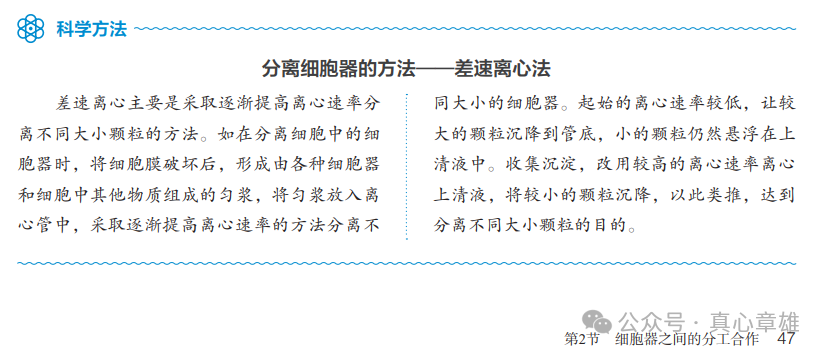

3. 梯度离心技术《必修1》P47

按密度差异分离细胞组分,如《必修1》 P47“ 分离细胞器的方法——差速离心法”,《必修2》 P54“证明DNA半保留复制(区分重带/中带/轻带) ——密度梯度离心法”。

4. 控制变量和设计对照实验《必修1》P78

实验过程中的变化因素称为变量。其中人为控制的对实验对象进行处理的因素叫作自变量,上述实验中加热、加FeCl溶液、加肝脏研磨液,是对过氧化氨溶液的不同处理,温度和催化剂都属于自变量;因自变量改变而变化的变量叫作因变量,上述实验中过氧化氨分解速幸就是因变量。除自变量外,实脸过程中还存在一些对实验结果造成影响的可变因素,叫作无关变量,如上述实验中反应物的浓度和反应时间等。除作为自变量的因素外,其余因素(无关变量)都保持一致,并将结果进行比较的实验叫作对照实验。对照实验一般要设置对照组和实验组,上述实验中的1号试管就是对照组,2号、3号和4号试管是实验组。本实验的对照组未作任何处理,这样的对照纽叫作空白对照。(空白对照的意义:排除无关变量的干扰)(对照实验需要遵循对照原则,但不是所有对照实验都有对照组,例如探究酵母菌的呼吸方式中,两个都是实验组,没有对照组,称为对比实验)

5. 对比实验设计《必修1》P92

设置两个或两个以上的实验组,通过对结果的比较分析,来探究某种因素对实验对象的影响,这样的实验叫作对比实验,也叫相互对照实验。如《必修1》 P92“ 探究酵母菌呼吸方式”探究活动中,需要设置有氧和无氧两种条件,探究酵母菌在不同氧气条件下细胞呼吸的方式,这两个实验组的结果都是事先未知的,通过对比可以看出氧气条件对细胞呼吸的影响。对比实验也是科学探究中常用的方法之一。

6. 自变量控制中的“加法原理”和“减法原理”《必修2》P46

在对照实验中,控制自变量可以采用“加法原理”或“减法原理”。与常态比较,人为增加某种影响因素的称为“加法原理”。例如,在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,与对照纽相比,实验组分别作加温、滴加FeCl,溶液、滴加肝脏研磨液的处理,就利用了“加法原理”。与常态比较,人为去除某种影响因素的称为“减法原理”。例如,在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组特并性地去除了一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,就利用了“减法原理”。(研究激素的作用中,摘除法、注射法、移植法分别对应着减法原理、加法原理、加法原理)

7. 假说——演绎法 《必修2》P7

假说——演绎法是指在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论。如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。这是现代科学研究中常用的一种科学方法。假说——演绎法在高中人教版教材里的应用实验,例如:

《必修2》 P7“孟德尔豌豆实验”:性状统计→提出遗传因子假说→演绎预测测交结果→实验验证。 《必修2》 P30“摩尔根果蝇实验”:白眼突变体观察→提出“基因在X染色体”假说→设计测交验证。

《必修2》 P54“探究DNA分子半保留复制的特点”:1957年,美国科学家梅塞尔森和斯坦尔用含15N的培养基培养大肠杆菌,使之变成“重”细菌,再把它放在含14N的培养基中继续培养。在不同时间取样,并提取DNA进行密度梯度离心,根据轻重链浮力等的不同,就分出新生链和母链,这就证实了DNA复制的半保留性。

8. 类比推理法《必修2》P29

类比推理法是逻辑思维中的一种推理方法,根据两个或两类对象在一些属性上相同或相似,推出它们在其他属性上也相同或相似的推理。

类比推理法在高中人教版教材里的应用实验,例如:《必修2》 P29 萨顿观察减数分裂→发现**基因与染色体行为平行**→提出“基因在染色体上”(需注意其结论需实验验证)。

9. 建构模型法《必修1》P57

模型是人们按照特定的科学研究目的,在一定的假设条件下,再现原型客体某种本质特征(如结构特性、功能、关系、过程等)的物质形式或思维形式的类似物。模型具有两方面的含义:一是抽象化,二是具体化。

模型的形式很多,包括物理模型、概念模型、数学模型等。物理模型是指以实物或图画形式直观地表达认识对象特征的模型。例如:

《必修1》 P57“尝试制作真核细胞的三维结构模型”

《必修1》 P46“利用废旧物品制作生物膜流动镶嵌模型”

《必修2》 P25“建立减数分裂中染色体变化的模型”

《必修2》 P48“1953年沃森和克里克共同构建了DNA双螺旋结构模型”

《必修2》 P51“制作DNA分子双螺旋模型”

数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式,主要有数学方程式(数学表达式)和数学曲线图。例如:

《选择性必修2》 P7“细胞进行有丝分裂产生子细胞数的计算 即X=2n”

《选择性必修2》 P8“种群数量增长的J型数学模型”《必修2》P54 “DNA分子复制产生子代DNA分子数的计算 即X=2n”

《选择性必修2》 P9“种群数量增长的S型曲线”《选择性必修2》 P11“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”

10.归纳法《必修1》 P5

归纳法是指由一系列具体事实推出一般结论的思维方法。例如,从观察到植物的花粉、胚珠、柱头等的细胞都有细胞核,得出植物细胞都有细胞核这一结论,运用的就是归纳法,归纳法分为完全归纳法和不完全归纳法。根据部分植物细胞都有细胞核而得出植物细胞都有细胞核这一结论,实际上就是运用了不完全归纳法。如果观察了所有类型的植物细胞,并发现它们都有细胞核,才得出植物细胞都有细胞核的结论,就是完全归纳法。科学研究中经常运用不完全归纳法。由不完全归纳得出的结论很可能是可信的,因此可以用来预测和判断,不过,也需要注意存在例外的可能。

11.提出假说《必修1》 P44

细胞膜结构模型的探索过程,反映了提出假说这一科学方法的作用。科学家首先根据已有的知识和信息提出解释某一生物学问题的一种假说,再用进一步的观察与实验对已建立的假说进行修正和补充。一种假说最终被接受或被否定,取决于它是否能与以后不断得到的观察和实验结果相吻合。(萨顿提出基因在染色体上便是利用的提出假说的科学方法)。

12. 预实验《选择性必修1》 P102

在进行科学研究时,有时需要在正式实验前先做一个预实验。这样可以为进一步的实验摸索条件,也可以检验实验设计的科学性和可行性,例如,在探索生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度时,通过预实验确定有效浓度的大致范围,可为确定最适浓度打下基础。预实验也必须像正式实验一样认真进行才有意义(预实验中需要设置空白对照,正式实验可以不设置空白对照)。

高中生物人教版教材里科学方法的备考策略1. 构建方法体系图谱

将分散的方法按“技术操作类”与“思维推理类”分类整理,例如“关于同位素标记在教材里试验中的分析整理”如下表所示:

2. 深挖经典实验逻辑

重点分析教材中5大经典实验:孟德尔杂交实验、光合作用探秘、噬菌体侵染、DNA复制证明、生长素发现。着重理解其方法设计(如对照设置)与结论推导链条。

3. 辨析易混淆方法

如假说-演绎 vs 类比推理:前者需实验验证(如孟德尔),后者仅为假说来源(如萨顿)。还有同位素标记法和荧光标记法等。

科学方法类试题在高考中常以实验设计与结果分析题形式出现。解题时需明确三点:方法选择的依据(如“为什么用同位素标记?”)、操作步骤的目的(如“解离的作用是什么?”)、结论推导的逻辑严谨性(如“实验结果能否支持假说?”)。

通过拆解教材隐藏的方法逻辑,可以显著提升科学探究类题目的得分率。正如显微镜揭示微观结构,对教材科学方法的深度透视,能使备考从知识记忆跃升至思维建模层次,这是新高考“核心素养考查”的真正破题策略。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论