来源公众号:二十一世纪教育研究院

2025年7月28日,第二届ETS大会教育论坛在贵州省贵阳一中成功举办。本届论坛以“AI时代之问:如何培养孩子面向未来的核心素养”为主题,由中学生ETS大会委员会、贵州省创造学会主办;上海春禾青少年发展中心、二十一世纪教育研究院联合承办;西藏梅花公益基金会、北京师范大学中国教育创新研究院、上海中欧基金真心公益基金会协办。

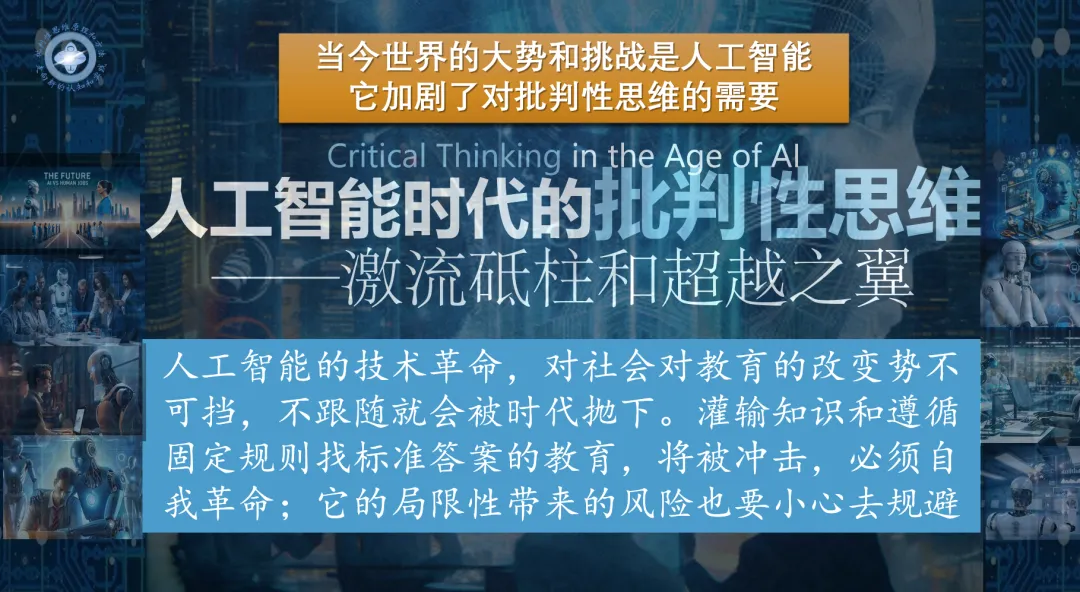

华中科技大学创新教育与批判性思维研究中心首席专家董毓发表了题为“人工智能时代,我们为什么更需要批判性思维”的主旨演讲 。

董毓博士指出,在AI时代,尽管教育界已普遍认识到批判性思维的重要性,但一线教师在教学实践中常常面临落实难题。为了解决这一问题,董毓教授提出了一套具体的批判性思维与AI教育的结合方案。该方案旨在为教师提供可操作的指导,帮助学生在与AI的互动中,培养深度思考和探究的能力。

他以“如何提出好问题”为例,阐述了批判性思维的“二元问题分析法”和AI的结合。通过引导学生从不同维度进行提问,帮助学生有效辨别AI可能产生的虚假、模糊或片面性回答,最终让学生在掌握AI工具的同时,也学会了如何批判性地思考。

以下内容根据第二届ETS大会教育论坛演讲整理:

我非常赞成刚才尹后庆老师讲的内容,他提到的六大素养,特别是批判性思维和创新力,也是我们一直关注的。他已经系统地阐述了“为什么”需要这些素养,以及“是什么”的问题。那么我的分享将更侧重于一个现实的痛点:过去,我们的课标指导文件上写得都很好,但一线教师常常不知道该如何落实。所以,我想借此机会,汇报一下我们团队在如何将批判性思维教育具体落地方面所做的一些工作。

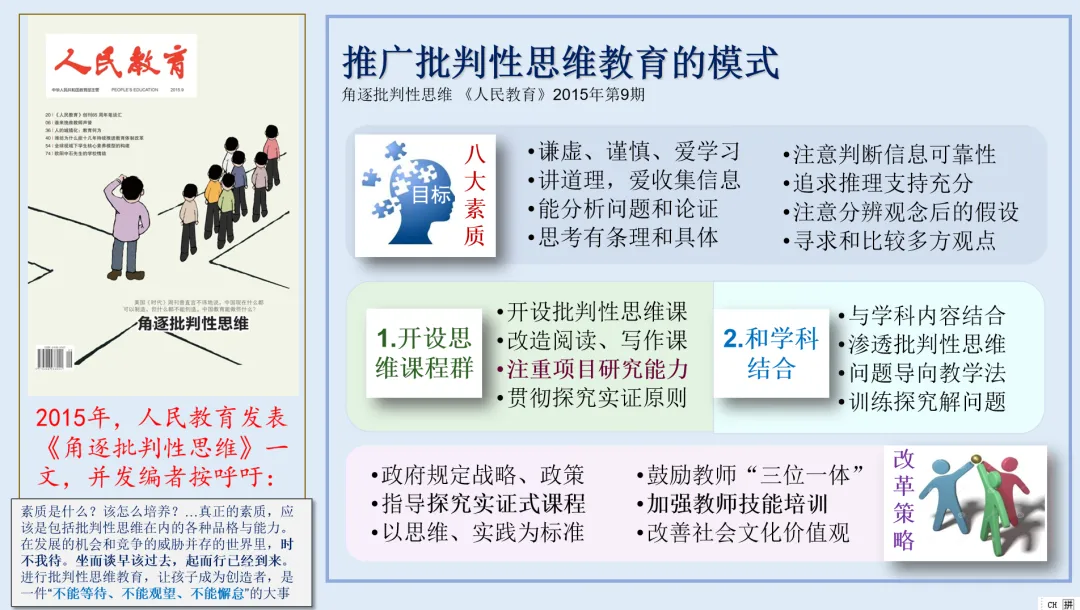

先从我的个人经历说起吧。我在国内推广批判性思维教育十几年,写文章时标题总被编辑改。2015 年《人民教育》发我的文章,编辑把标题改成了《角逐批判性思维》。当时我在文章中已经讲了很多关于批判性思维教育的目标、模式和方法。编辑还特意在编者按里强调:“批判性思维教育是一件‘不能等待、不能观望、不能懈怠’的大事”。可见他们当时就意识到了批判性思维的重要性和必要性。

九年后,2024年,光明社教育家也修改了我的文章标题,措辞变得更为直接——《认知片面、不会反思、缺乏创造力……批判性思维教育已刻不容缓!》 我当时写的文章还是偏学术化,按部就班地阐述内容,而他们修改后的标题突出了批判性思维教育刻不容缓。

从“不能懈怠”到“刻不容缓”,这种普遍认知上的递进,很大程度上是因为我们都清晰地感知到:人工智能时代真的来了 。

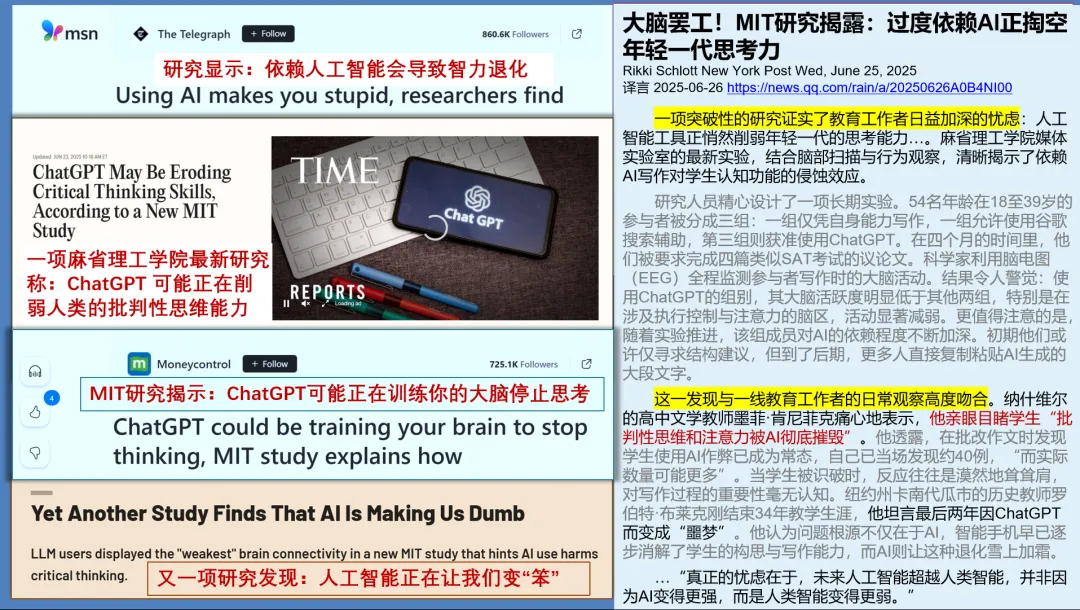

AI的必要性和重要性不言而喻,但我们必须清醒地认识到其风险。

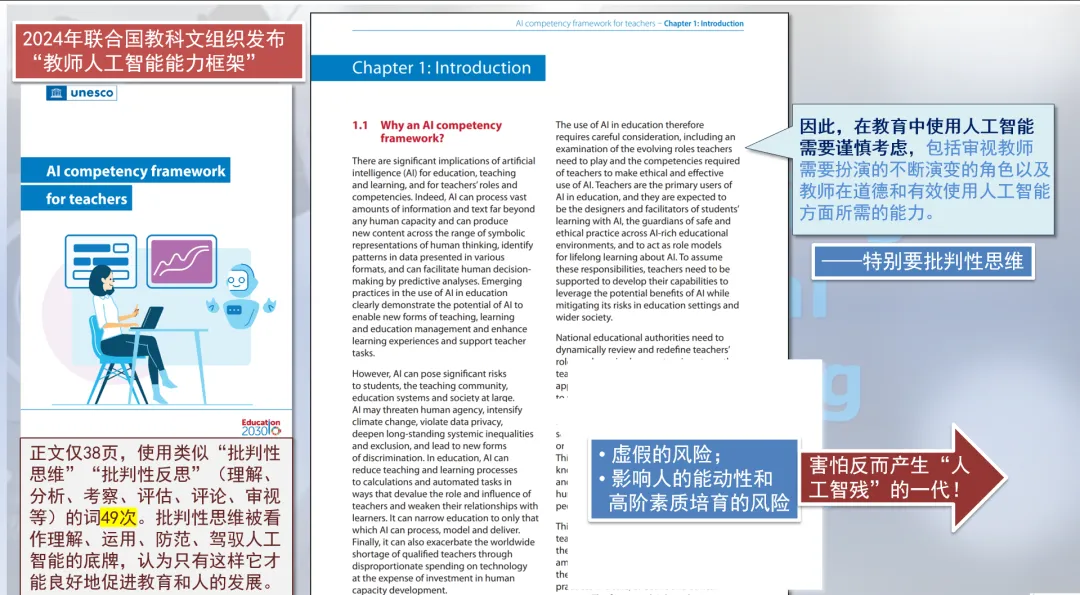

联合国教科文组织发布的《教师人工智能能力框架》,正文仅38页,使用类似“批判性思维”“批判性反思”(理解、分析、考察、评估、评论、审视等)的词多达49次。批判性思维被看作理解、运用、防范、驾驭人工智能的底牌,认为只有这样它才能良好地促进教育和人的发展。

该框架明确指出了AI的两大风险:

一方面是虚假信息的风险;

另一方面是影响人的能动性和高阶素质培养的风险,如果使用不当,反而可能会培养出 “人工智残” 的一代。

因此,在推进 AI应用的同时,必须特别谨慎,要同步推进批判性思维。

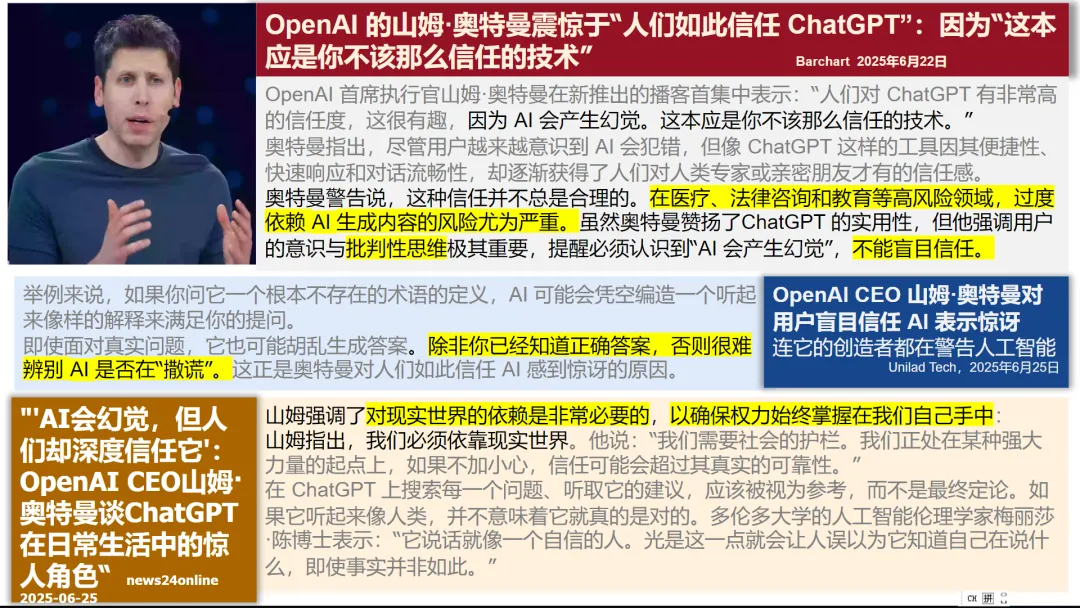

今年6月,OpenAI的CEO山姆·奥特曼提出,AI会产生幻觉,不应该过分相信ChatGPT,尤其是在医疗、法律和教育这些高风险领域。他的核心观点是:除非你确切知道正确答案,否则很难辨别 AI 是否在 “撒谎”,这就必须依靠批判性思维。他还强调,对现实世界的依赖非常重要,我们对现实的思维认知、实践能力是不可替代的,这是我们的法宝。

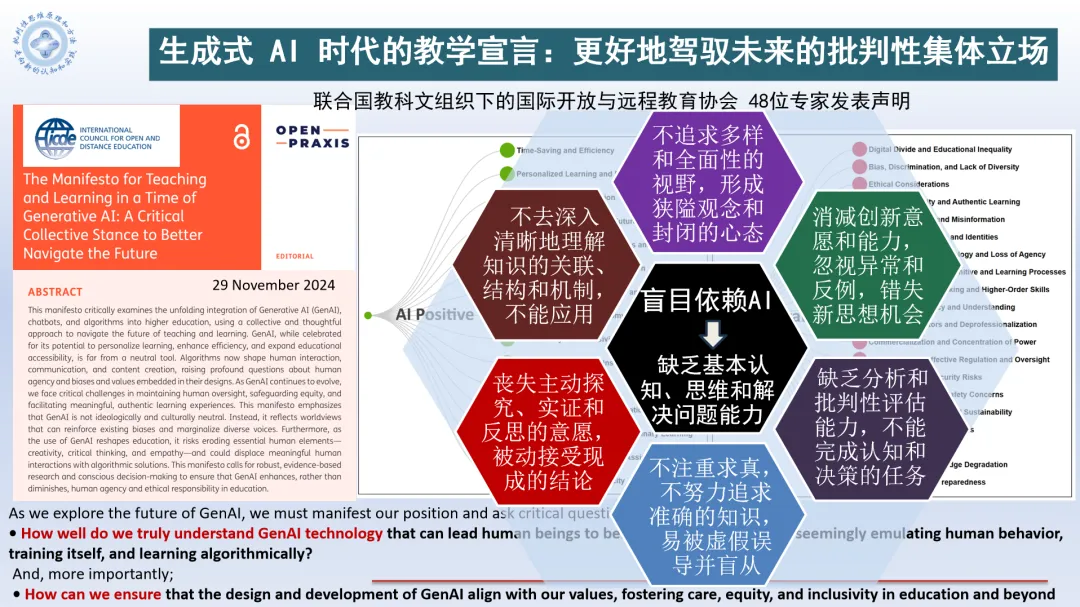

学术界对此也有深刻洞察。48位专家联合发表的《生成式AI时代的教学宣言》明确指出,虽然AI有诸多好处,但如果盲目依赖,会导致我们缺乏基本的认知、思维和解决问题的能力。

6 月份,麻省理工学院发表的一项研究指出,如果直接用 AI 获取答案,不仅会忽略对人的认知思维和实践能力的培养,甚至可能导致认知能力退化。虽然这个结论存在争议,但滥用 AI 会影响认知能力的培养,这是事实,很多媒体都报道过。

现在我们面临的问题是,一线教师已经发现学生用AI 直接写作文,出现了 “有成绩无成长” 的情况,这会影响我们未来人才的培养。有教授发现全班学生用 AI 做作业时大发雷霆,但也有图灵奖获得者指出,这位教授不应该出本身就能被AI解答的题目。其实,老师也不容易,他们需要知道哪些问题是AI无法回答的。我们要培养学生的批判性思维,可老师自己却没有接受过批判性思维的训练。

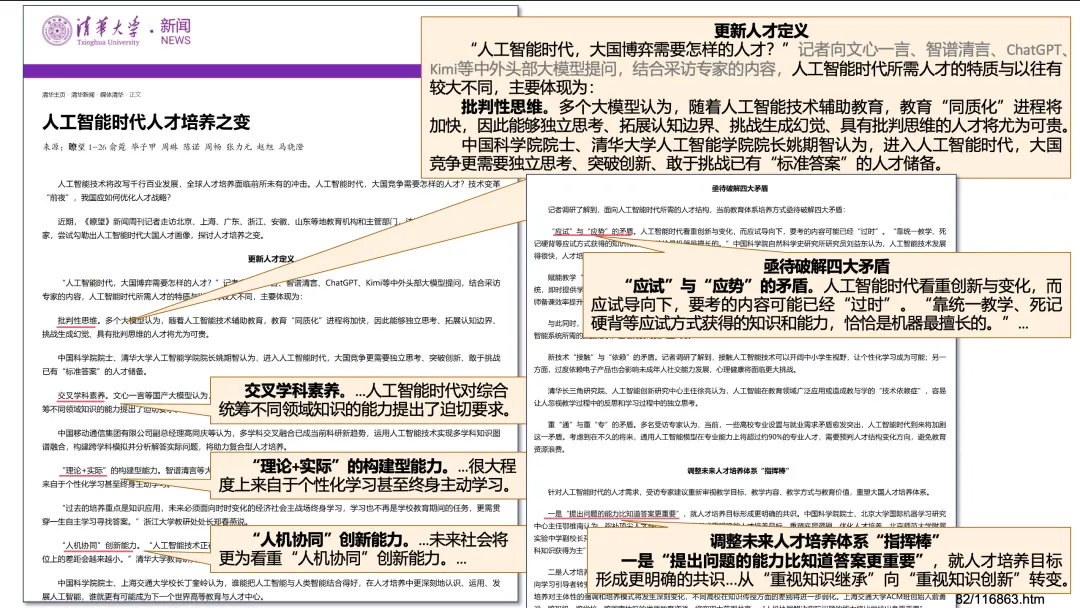

今年1月《瞭望》杂志根据全国范围内的专家调查,在《人工智时代人才培养之变》的报道中指出,新 AI 时代人才的构成的第一项,就是批判性思维。然后是交叉学科素养、“理论+实际”的构建型能力、“人机协同”创新能力等。

文章还指出当前教育亟待破解的四大矛盾,第一个就是“应试”与“应势”的矛盾。人工智能时代看重创新与变化,而应试导向下,要考的内容可能已经“过时”。“靠统一教学、死记硬背等应试方式获得的知识和能力,恰恰是机器最擅长的。”

因此新时代强调的人才培养的重点能力,是要将人才培养的“指挥棒”调整为注重提出问题的能力,因为提出问题的能力比知道答案更重要。

在这样的背景下,我们其实已经认识到了培养批判性思维的必要性,而且越来越多的人开始认同这一点。但过去十几年来,我们在国内推广批判性思维时发现,虽然指导文献和课标写得很好,但一线教师还是不知道该如何落地。

所以我们团队做了一项工作:提出人工智能与批判性思维八大方面的对接,让两者相互补充、相互支持、共同发展,来完善认知和素质培养。

人工智能与批判性思维对接的八个方式

一、探究:如何结合 AI 和批判性思维提出更多好问题,以及什么是好问题、怎样产生好问题。怎么用两者结合产生 “好问题”。

二、明确:AI 在语言方面有优势,但它生成的文本也存在模糊性、偷换概念、空洞性、生造词等问题,所以我们需要澄清概念和语言意义并具体思考。

三、理解:用批判性思维理解分析和理解AI导出的文本。

四、求真:在评估文本真假方面结合两者,进行探究来评估证据的真实性。

五、合理:进行探究来评估推断的合理性。

六、深入:在理性推导时结合AI与批判性思维,尤其是在深入探究假设、深化知识方面,我们可以利用两者的结合进行深度学习。

七、开创:AI 能提供海量、跨领域的信息,给初学者带来很好的多样性体验,但这其实存在一定假象,它反而可能有趋同性,限制我们的思维和多样性。所以,我们要接纳 AI 带来的多样性,同时突破其所谓的多样性,以广度思考和突破AI趋同的多样性。

八、评判:我们可以用批判性阅读的方式阅读 AI 生成的文本;老师们用 AI 构造教案时,要考察这些教案,引导 AI 给出更好的教案。

以上就是人工智能与批判性思维对接的八大方式,旨在让一线教师更好地应用 AI。

这里简述一下这八大方式的第一个具体做法:如何提出好的问题?

研究什么是错误的问题很重要,这些错误问题恰恰是在批判性思维意义上存在缺陷的,缺乏探究、实证、辩证、开创的要求。

什么是“错误”的问题?

•意义、焦点模糊混淆

•目的和需求不明确

•没有提供具体语境信息

•粗略、浅表的泛泛而谈

•涉及真假但AI无法判断

•隐含着自我倾向和偏见

•不要求多面信息和评估

如果提出错误问题,会得到四种有缺陷的回答:

一是虚假信息,这源于 AI 的 “幻觉”;

二是模糊、空洞、无用的内容,听起来有道理,实则没有信息量;

三是具有误导性和错误性的建议,不能轻信和实施;

四是片面性的回答,会加深偏见,让人陷入其中难以自拔,这时理性的做法反而是停止提问。

这四种错误回答,正是由于缺乏批判性思维的开创要求,在真实、清晰、合理、全面这四个方面出现了问题。

如何提出好问题?

我们的核心思路是用 “二元问题分析法”和AI结合,从 “对象的构成” 和 “自身的认知” 两个维度引导提问:

第一个维度:关于“对象”的问题。

对象的问题,本质上是运用第一原理思维,分析和探究对象的基本构成和运行机制。按照这种方式通过六大步骤:要素-关系、特征-状态、原因-机制、存在-运行、环境-作用、演化-其他,就可以导出六大批判性思维与 AI 结合的问题;

第二个维度:关于“认知”的问题。

认知的问题,即反思我们对问题的认知,这是典型的批判性思维问题,与 AI 结合时也会导出六大方面的问题:表达-类型、背景-假设、过去-未来、信息-推理、观点-替代、价值-其他。

这就是我们结合人工智能和批判性思维,帮助学生构造好问题、反思性问题、辨别性问题、创造性问题的第一个具体做法。这不仅能帮助学生获得更高质量的答案,更重要的是,在这个过程中,他们学会更有效和安全地使用AI来探究和思考,发现新事实,产生不同的观念。

大家如果想了解更多细节和应用案例,欢迎随时交流。谢谢大家!

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论