来源公众号:蚂蚁蹲完大象蹲

影响种群个体数量的因素很多。有些因素的作用是随种群密度而变化的,这种因素被称为密度制约因素。例如,传染病在密度大的种群中更容易传播,对种群数量的影响就大;反之,在密度小的种群中影响就小。又如,在密度大的种群中竞争强度比较大,对种群数量的影响也比较大,反之就小。有些因素虽对种群数量起限制作用,但其作用强度和种群密度无关,被称为非密度制约因素,气候因素(如刮风、下雨、降雪、气温等)就是这样。无论是密度制约因素还是非密度制约因素,它们都是通过影响种群的出生率、死亡率或迁入率、迁出率起控制种群数量的作用。

生物种群的相对稳定和有规则的波动与密度制约因素的作用有关。当种群数量的增长超过环境的负载能力时,密度制约因素对种群的作用增强,死亡率增加,把种群数量压到满载以下,当种群数量在负载能力以下时,密度制约因素的作用减弱,种群数量增长。

① 密度制约因素

1.食物

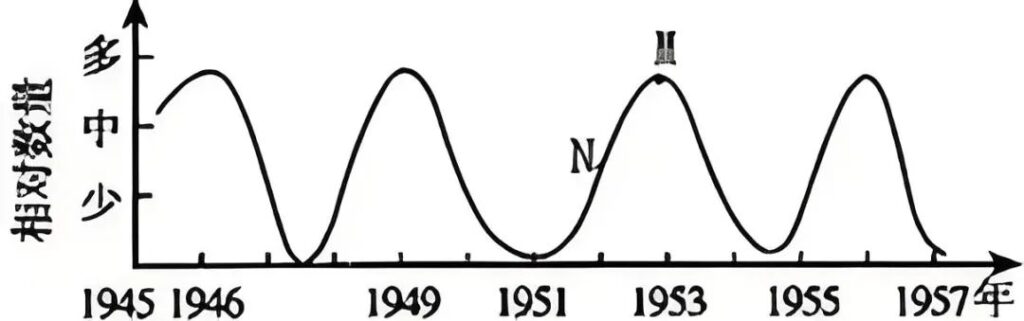

例如,旅鼠过多时,大量吃草,草原植被遭到破坏,结果食物匮乏(加上其他因素,如生殖力降低,容易暴露給天敌等),种群数量因而减少。但数量减少后,植被又逐渐恢复,旅鼠的数量也随着恢复过来。

旅鼠种群数量的周期性消长

2.生殖力

生殖力也受密度的影响。例如,池塘内的锥体螺在低密度时产卵多,高密度时产卵就少。这也可能是由害度高时食物匮乏或某些其他因素的作用引起的。

3.抑制物的分泌

多种生物有分泌抑制物来调节种群密度的能力,例如,蝌蚪在种群密度高时产生一种毒素,能限制蝌蚪的生长,或者增加死亡率。在植物中,桉树有自毒现象,密度高时能自行降低其数量,细菌也有类似的情况,密度降低时,这些代谢物少,就不是以起抑制作用,因而数量又能上升。

4.疾病、寄生物等

它们是限制高密度种群的重要因素。种群密度越高,流行性传染病、寄生虫病越容易蔓延,结果个体死亡多,种群密度降低。种群密度降低后,疾病又不容易传播了,种群密度逐渐恢复。

② 非密度制约因素

生物种群数量的不规则变动往往同非密度制约因素有关。非密度制约因素对种群数量的作用一般是猛烈的、灾难性的。例如,我国历史上屡有记载的蝗灾是由东亚飞螳引起的。引起蝗虫大发生的一个重要因素是干旱。东亚飞蝗在禾本科植物的荒草地中产卵,如果雨水多,虫卵或因水淹成因霉菌感染而大量死亡,就不能成灾,只有气候干旱时蝗虫才能大发生,物理因素等非密度制约因素虽然没有反馈作用,但它们的作用可以为密度制约因素所调节,即可以通过密度制约因素的反馈调节机制来调节。当某些物理因素发生巨大变化(如大早、大寒等)或因人的活动(如使用杀虫剂)而使种群死亡率增加,种群数量大幅度下降时,密度制约因素,如食物因素就不再起限制作用,因而出生率就得以上升,种群数量很快就可以恢复到原来的水平。

来源网址:深读教材|密度制约因素和非密度制约因素

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论