来源公众号:蚂蚁蹲完大象蹲

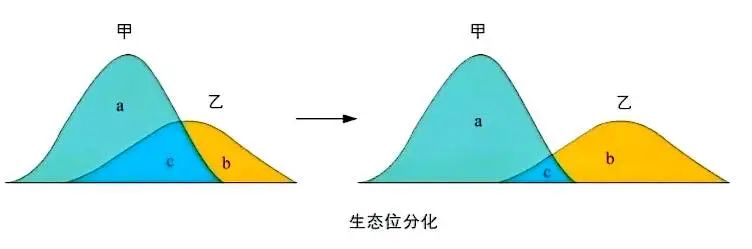

生态位分化是指不同生物(包括同一物种内的不同个体或种群,或不同物种)在长期的自然选择和生态互动中,逐渐调整自身的生态位(即物种在生态系统中所处的位置和所发挥的功能,包括栖息地、食物、活动时间等多个维度),从而减少生态位重叠、降低资源竞争压力的过程。

简单来说,就是生物通过“分工”占据不同的“生态角色”:比如有的物种在白天活动,有的在夜间;有的以高大树木的叶片为食,有的则取食低矮灌木的果实。这种分化能让不同生物更高效地利用环境资源,同时也是维持生态系统稳定和生物多样性的重要机制。

同一物种的不同种群或不同个体,不同物种之间都可能出现生态位分化。

同一物种的生态位分化(种内分化)与不同物种的生态位分化(种间分化)在驱动因素、分化程度、进化意义等方面存在显著差异,具体如下:

1. 驱动因素不同

种内分化:核心驱动力是种内竞争。同一物种个体间基因差异小、资源需求高度相似,当资源有限时,个体为减少竞争压力,会逐渐在微生境(如同一区域的不同海拔、水层)、资源利用(如食物大小、取食时间)等方面形成细分。例如,同一群麻雀中,有的个体更倾向于在地面啄食草籽,有的则偏好在树枝上取食昆虫。

种间分化:主要驱动力是种间竞争与协同进化。不同物种初始生态位可能重叠,通过竞争排斥(劣势物种被淘汰)或协同进化(双方调整生态位以减少重叠),最终形成分化。例如,两种近缘鸟类因竞争食物,逐渐分别适应捕食不同昆虫(一种吃树栖昆虫,一种吃地面昆虫)。

2. 分化程度不同

种内分化:程度较弱且可逆。同一物种个体仍共享大部分生态位特征,分化仅针对局部资源或微生境,且环境变化(如资源充足时)可能使分化消失。例如,食物丰富时,同一鱼类的不同个体可能不再严格区分捕食水层。

种间分化:程度较强且相对稳定。不同物种的生态位差异更显著,可能涉及食物类型、栖息地范围、活动时间等多个维度的分化,且因物种间基因差异大,分化更难逆转。

3. 进化结果不同

种内分化:通常不会直接导致新物种形成,而是使种群内出现生态型或形态差异(如同一植物在不同海拔形成的矮化型与高大型),目的是提高种群对资源的整体利用效率,增强种群在环境中的适应能力。

种间分化:是物种多样性形成的重要原因之一。长期的种间生态位分化可使不同物种在生态系统中占据独特地位,减少生态位重叠,降低竞争压力,最终维持群落的稳定与物种多样性(如热带雨林中多种植物分别占据不同光照层次)。

总结

两者的核心区别在于:种内分化是同一物种内部为缓解竞争而进行的“资源细分”,分化程度低、可逆,服务于种群生存;种间分化是不同物种间通过竞争或协同进化形成的“生态位隔离”,分化程度高、相对稳定,服务于物种多样性维持。

来源公众号:深读教材|细说“生态位分化”

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论