来源公众号:高中生物学选考通

细胞器名称由来详解

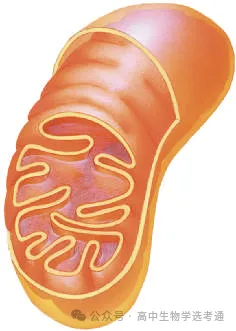

线粒体 (Mitochondrion)

这个名字的由来可以从中英文两个角度理解,它们都生动地描述了其形态特征。

英文名称的由来:Mitochondrion

“线粒体”的英文名称 Mitochondrion来源于希腊语:

- mitos(μίτος):意思是“线”或“丝线”。

- chondrion(χονδρίον):意思是“小颗粒”或“颗粒”。

这个名字是1898年由德国病理学家卡尔·本达 (Carl Benda)首次提出的。他在利用当时新兴的染色技术和显微镜观察细胞时,发现这些细胞器时而呈线状,时而呈颗粒状,其形态会随着细胞不同的功能状态而变化。因此,他结合了“线”和“颗粒”两个特征,将其命名为 Mitochondrion(复数形式为 Mitochondria)。

中文名称的由来:线粒体

中文名称“线粒体”是一个非常精准的意译。

- 线:对应英文中的“mito-”(线丝状)。

- 粒:对应英文中的“-chondrion”(颗粒状)。

- 体:表示它是一个细胞结构或实体。

所以,“线粒体”这个中文名字完美地复现了卡尔·本达最初根据形态命名的初衷,即“时而呈线状、时而呈颗粒状的小体”。

命名的历史背景

在卡尔·本达统一命名之前,不同的科学家根据自己观察到的形态,给线粒体起了不同的名字:

- 理查德·阿尔特曼 (Richard Altmann) 在1890年称其为“生物母粒”(bioblasts),他认为这些是独立生存的基本生命单位。

- 其他科学家根据其形态称之为“丝状体”、“短杆状体”等。

本达的命名“Mitochondrion”因其形象且中性,最终被科学界普遍接受,并沿用至今。

总结:

- 来源:德国科学家卡尔·本达(Carl Benda)于1898年命名。

- 词根:源自希腊语 mitos(线) + chondrion(颗粒)。

- 原因:因其在细胞内的形态在丝状和颗粒状之间动态变化。

- 中文翻译:根据英文原意,精准地意译为“线粒体”。

虽然我们现在知道线粒体的核心功能是“细胞的能量工厂”(通过有氧呼吸产生ATP),但其名称却并非来源于功能,而是来源于最初科学家们通过显微镜观察到的直观形态特征。

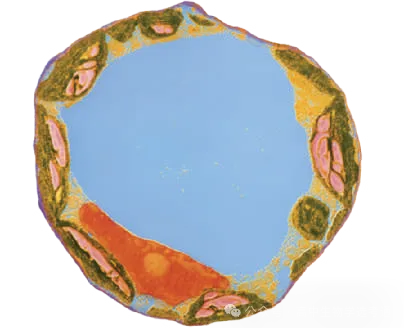

叶绿体 (Chloroplast)

与“线粒体”类似,“叶绿体”的名称也直接来源于其最直观、最显著的特征。

英文名称的由来:Chloroplast

“叶绿体”的英文名称 Chloroplast来源于希腊语:

- chloros(χλωρός):意思是“绿色的”或“黄绿色的”。

- plast(πλαστός):意思是“形成的”、“塑造的”或“实体”。在生物学语境中,“plast”通常指细胞中的一种原生质小体或颗粒。

这个名字清晰地描述了它的本质:一个含有绿色色素的、被塑造形成的颗粒状细胞器。

中文名称的由来:叶绿体

中文名称“叶绿体”同样是一个极其精准的意译。

- 叶:直接指明它主要存在于植物的叶子(leaf)中。

- 绿:对应英文中的“**chloro-**”(绿色),描述其颜色。

- 体:对应英文中的“**-plast**”(体),表示它是一个细胞结构实体。

所以,中文名字“叶绿体”比英文名包含了更多的信息,既指出了其颜色(绿),也点明了其主要存在部位(叶),以及其作为细胞器(体)的本质。

命名的历史背景与科学发现

“叶绿体”名称的确定与显微镜的改进和色素化学的发展密切相关:

- 早期的观察:19世纪初期,科学家们就在植物细胞中观察到了绿色的结构。1837年,德国植物学家雨果·冯·莫尔(Hugo von Mohl)首次使用了“叶绿素(Chlorophyll)”一词来描述植物中的绿色物质,这个词来自希腊语“chloros”(绿)和“phyllon”(叶子)。

- 细胞器的命名:随着显微镜技术的提升,科学家们意识到这些绿色物质并非均匀分布,而是存在于特定的细胞结构中。1883年,德国植物学家安德烈亚斯·弗朗茨·威廉·申佩尔(Andreas Franz Wilhelm Schimper)首次明确提出了“Chloroplast”这一术语(德语为Chloroplastid),用来特指这些携带叶绿素的、进行光合作用的细胞器。他清晰地将“载体”(plast)和其包含的“色素”(chloro-)区分开来。

总结:

- 来源:德国植物学家 A. F. W. 申佩尔(Andreas Franz Wilhelm Schimper)于1883年正式命名。

- 词根:源自希腊语 chloros(绿色) + plast(形成的实体/颗粒)。

- 原因:因其是细胞内含有绿色色素(叶绿素)的、形态明确的细胞器。

- 中文翻译:在英文基础上,增加了“存在于叶中”这层位置信息,翻译为“叶绿体”。

虽然叶绿体的核心功能是“进行光合作用的工厂”,但它的名字并非直接来源于其功能,而是来源于其最显而易见的特征——颜色(绿色)和形态(颗粒体)。这个名字准确地反映了科学家们通过显微镜观察到的第一印象。

内质网 (Endoplasmic Reticulum)

这个名字的由来非常直观,但背后有一段有趣的科学发现史,其名称也部分地反映了早期观察的局限性。

英文名称的由来:Endoplasmic Reticulum

英文名称 Endoplasmic Reticulum (ER)由两个部分构成:

- Endoplasmic:来源于希腊语。

- endo-(ἔνδον):意思是“内部的”、“在里面的”。

- -plasmic(πλάσμα):指的是“细胞质”(cytoplasm)。这里的“plasm”与原生质(protoplasm)同源。

- 合起来,Endoplasmic意为“细胞质内部的”。

- Reticulum:来源于拉丁语。

- 意思是“小小的网”(a little net)或“网状结构”。

- 这个词非常形象地描述了这个细胞器在电子显微镜下的形态——一个相互连接的膜性管道和扁囊构成的网状系统。

因此,Endoplasmic Reticulum直译过来就是“细胞质内部的网状结构”。

中文名称的由来:内质网

中文名称“内质网”是一个高度忠实于英文原词的意译:

- 内:对应“**endo-**”(内部)。

- 质:对应“**-plasmic**”(细胞质)。

- 网:对应“reticulum”(网)。

所以,“内质网”这个名字完美地传达了其作为“位于细胞质内部的网状结构”这一核心形态特征。

命名的历史背景与一个“美丽的误会”

这个名字的由来与显微镜技术的发展紧密相关,并且其名称中的“内质”部分其实源于一个早期的认知偏差。

- 发现与早期观察:内质网最早于1945年由美籍罗马尼亚裔细胞学家阿尔伯特·克劳德(Albert Claude)等人通过电子显微镜发现并描述。然而,在更早的时期,使用光学显微镜的科学家在细胞质中观察到了某些嗜碱性的区域(容易被碱性染料染色的区域),他们称之为“动质(ergastoplasm)”。

- “内质”的由来:当克劳德等人首次在电镜下看到这个网状结构时,他们发现它主要分布在细胞核周围的区域,也就是细胞质的内部区域(相对于靠近细胞膜的外围区域)。因此,他们用“内质的”(endoplasmic)来描述其位置。

- 一个不完全准确的描述:后来的研究发现,内质网并不仅仅局限于细胞质的内部区域。它实际上是一个极其庞大和复杂的网络,可以从核膜延伸并遍布整个细胞质,甚至一直连接到细胞膜。所以,名字中的“内质”(Endoplasmic)其实并不完全准确,它反映了早期观测技术的局限性和最初的不完全认识。

- 名称的保留:尽管发现了这个“错误”,但“内质网”这个名称已经被科学界广泛接受并沿用至今。这成为了科学史上一个著名的案例:一个基于初步观察的、部分不准确的名称,因为先入为主和高度形象化而被永久保留了下来。

总结

- 来源:由阿尔伯特·克劳德(Albert Claude)等人在1945年通过电子显微镜发现并命名。

- 词根:

- Endoplasmic:源自希腊语 **endo-**(内部) + -plasmic(细胞质),因其最初被观察到位于细胞核周围的内部细胞质区域。

- Reticulum:源自拉丁语“小网”,因其形态是相互连接的网状膜系统。

- 中文翻译:直译为“内质网”,完全对应了英文的词源和结构。

- 有趣的点:名称中的“内质”是一个历史的遗留,源于早期的观察局限。实际上内质网遍布整个细胞质,但这个名字因其形象性而被保留。

简而言之,内质网的名字描述了它在早期科学家眼中的样貌:一个位于细胞质内部(endoplasmic)的网(reticulum)。

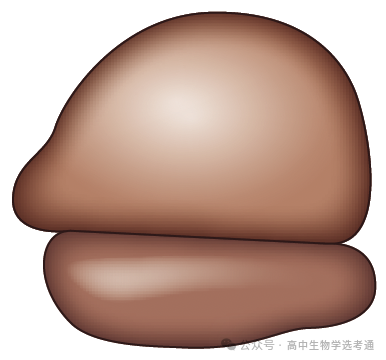

高尔基体 (Golgi Apparatus/Body)

这个名字非常独特,因为它是唯一一个以科学家名字命名的主要细胞器。它的由来直接关联到其发现者。

英文名称的由来:Golgi Apparatus/Golgi Body

英文名称 Golgi Apparatus或 Golgi Body完全源于其发现者:

- Golgi:指的是意大利医生、细胞学家卡米洛·高尔基(Camillo Golgi)。

- Apparatus/Body:英文意为“装置”或“小体”。

所以,这个名字直译就是“高尔基装置”或“高尔基体”,以永久纪念它的发现者。

中文名称的由来:高尔基体

中文名称“高尔基体”是一个音译+意译的组合:

- 高尔基:是“Golgi”的音译。

- 体:是“Body”或“Apparatus”的意译,表示它是一个细胞结构实体。

因此,中文名完美地保留了纪念发现者的初衷。

命名的历史背景与一场伟大的科学争论

高尔基体的发现和命名故事是生物学史上最著名的篇章之一,充满了戏剧性。

- 发现与命名(1898年):当时,细胞学家们主要使用光学显微镜观察细胞,但许多无色透明的细胞结构难以分辨。卡米洛·高尔基发明了一种革命性的染色技术——铬酸银浸染法(又称黑色反应)。当他用这种方法观察猫头鹰和猫的神经细胞时,首次清晰地看到了一个从未被描述过的网状结构。他将其命名为“内网器”(apparato reticolare interno),即“内部的网状装置”。后来,科学界为了表彰他的贡献,直接以他的姓氏将其命名为“高尔基体”或“高尔基装置”。

- 长期的质疑与争论:在随后的近50年里,高尔基体的存在一直备受争议。因为这种结构只能用高尔基的银染法显示,而其他方法则看不到。许多著名的科学家,包括与高尔基共享1906年诺贝尔生理学或医学奖的西班牙科学家圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal),都认为高尔基体只是显微镜制片过程中产生的人工假象(artifact),是金属沉淀物,而非真实的细胞结构。“真实结构还是人为假象?”成为了当时细胞学领域的一大悬案。

- 最终的证实(1950年代):直到20世纪40年代末和50年代,电子显微镜的发明和应用才最终平息了这场争论。电子显微镜提供了远超光学显微镜的分辨率,清晰地揭示了高尔基体是由一系列扁平的膜囊(潴泡)、小泡和大泡组成的精致结构,确凿无疑地证明它是一个真实存在的细胞器。

总结:

- 来源:由意大利科学家卡米洛·高尔基(Camillo Golgi)于1898年首次发现。

- 命名方式:直接以发现者的姓氏命名,是科学史上对其贡献的崇高致敬。

- 中文翻译:采用音译(高尔基) + 意译(体)的方式。

- 历史意义:它的命名和发现史,代表了科学探索中的一个经典过程:新技术的发明→新现象的发现→学术界的质疑与争论→更新技术的证实→最终被普遍接受。

尽管我们现在知道高尔基体的核心功能是“细胞的加工、包装和运输中心”(负责修饰蛋白质和脂质,并将它们分选运输到细胞各处或细胞外),但其名称并非来源于功能或形态,而是完全来源于其发现者。

液泡 (Vacuole)

这个名字的由来非常直观,直接描述了其最初始、最容易被观察到的形态特征。

英文名称的由来:Vacuole

英文名称 Vacuole来源于拉丁语:

- vacuus:意思是“空的”、“空虚的”。

- -ole:是一个表示“小”的后缀。

因此,Vacuole直译过来就是“小空腔”或“小的空虚之物”。

中文名称的由来:液泡

中文名称“液泡”是一个既反映英文原意又更科学的意译:

- 液:意思是“液体”。

- 泡:意思是“泡泡”、“空腔”。

所以,“液泡”这个词准确地描述了其结构:一个内部充满液体(细胞液)的膜性泡泡。

命名的历史背景与认知的演变

“液泡”名称的演变,反映了科学家们对其认知的深化过程。

- 早期的观察与命名(19世纪):在早期使用光学显微镜观察植物细胞时,科学家(如荷兰的迪特罗舍等)发现细胞内部有一个或数个巨大的、透明的区域。这些区域看起来空空如也,与周围稠密的细胞质形成鲜明对比。因此,在1835年左右,法国动物学家 Félix Dujardin将其命名为“vacuole”,强调其“空虚”的外观特征。这个名字被科学界采纳并沿用下来。

- 认知的深化与名称的“名不副实”:随着研究技术的进步,科学家们发现这个“空腔”其实并不空。它内部充满了被称为“细胞液(cell sap)”的水状液体,其中溶解了各种物质,如:

- 营养物质:糖、蛋白质、脂质

- 代谢废物

- 色素(如花青素,使花瓣呈现红色、蓝色等)

- 无机盐

- 酶 尽管人们发现它功能重要且内容充实,但“Vacuole”(空泡)这个基于第一印象的名字已经根深蒂固,成为了一个历史遗留的名称。中文翻译“液泡”则巧妙地修正了这个印象,通过加入“液”字,更科学地反映了其充满液体的本质。

总结:

- 来源:由早期显微镜学家(如 Félix Dujardin)根据观察命名。

- 词根:源自拉丁语 vacuus(空的) + -ole(小),意为“小空腔”。

- 原因:命名源于其在光学显微镜下透明、空洞的外观。

- 中文翻译:在理解其真实结构后,意译为“液泡”,强调其是充满液体的膜性泡状结构,比英文原名更精准。

- 有趣的点:这是一个典型的“名不副实”的例子。它的名字来源于一个错误的初始印象(以为是空的),但后来发现其功能至关重要(维持细胞渗透压、储存、消化等),内部充满了各种物质。中文名“液泡”部分地纠正了这个偏差。

简而言之,液泡的名字告诉我们,它最初被科学家们看作细胞里的“小空泡”,但我们现在知道,它是一个功能强大的“液体仓库”。

溶酶体 (Lysosome)

与“线粒体”、“叶绿体”等根据形态命名不同,“溶酶体”的名称直接来源于其核心功能,这是一个“名如其功”的完美范例。

英文名称的由来:Lysosome

英文名称 Lysosome来源于希腊语词根:

- lyso-(λύσις, lýsis):意思是“分解”、“松开”或“溶解”。(这个词根也出现在“水解Hydrolysis”等词中)。

- -some(σῶμα, soma):意思是“体”或“小体”。

因此,Lysosome直译就是“分解体”或“溶解体”,清晰地指明了它的功能——细胞内负责分解物质的细胞器。

中文名称的由来:溶酶体

中文名称“溶酶体”是一个极其精准的意译,比英文名包含了更具体的信息:

- 溶:对应“lyso-”,表示“溶解”、“分解”的功能。

- 酶:这是一个关键补充!点明了实现“溶解”功能的执行者——水解酶(Hydrolase)。

- 体:对应“**-some**”,表示它是一个细胞实体。

所以,中文名字“溶酶体”完美地解释了其本质:一个内含(水解)酶、能溶解物质的细胞小体。

命名的历史背景与科学发现

溶酶体的发现是“先理论预测,后实验证实”的科学典范。

- 预测与命名(1949-1955年):比利时细胞生物学家克里斯蒂安·德·迪夫(Christian de Duve)及其团队在研究胰岛素对葡萄糖代谢的影响时,发现了一个奇怪的现象:一种用于降解碳水化合物的酶(酸性磷酸酶)在采用不同方法分离细胞组分时,其活性表现不一致。德·迪夫没有简单地忽略这个异常,而是天才地推断:这种酶并非自由分布在细胞质中,而是被一种膜状结构包裹着。只有当这层膜在制备过程中被破坏时,酶才会释放出来并表现出活性。基于这个推断,他在1955年将这种尚未在显微镜下直接观察到的细胞结构命名为“Lysosome”,强调其溶解/分解的功能。

- 证实与确认:命名之后,德·迪夫团队通过细胞分级离心技术成功分离出了这种细胞器。随后,电子显微镜的观察证实了它的真实存在,显示出它是由单层膜包裹的小囊泡。因为这一重大发现,克里斯蒂安·德·迪夫与另外两位科学家共同获得了1974年的诺贝尔生理学或医学奖。

总结:

- 来源:由比利时科学家克里斯蒂安·德·迪夫(Christian de Duve)于1955年基于理论推断而命名,后经实验证实。

- 词根:源自希腊语 **lyso-**(分解/溶解) + -some(小体)。

- 原因:其名称直接来源于核心功能——细胞内负责降解和分解各种生物大分子的“消化器官”。

- 中文翻译:在英文功能名的基础上,增加了“酶”这一关键功能执行者的信息,翻译为“溶酶体”,堪称神来之笔。

简而言之,溶酶体的名字告诉我们:它就是一个装着消化酶(水解酶)、专门负责溶解和分解细胞内废物、外来异物以及自身衰老结构的“小袋子”。它的命名体现了功能先于形态的研究思路。

核糖体 (Ribosome)

与“溶酶体”类似,“核糖体”的名称也直接来源于其关键的生化组成成分,而不是其形态或功能。

英文名称的由来:Ribosome

英文名称 Ribosome是一个组合词,其词根来源非常清晰:

- ribo-:来自于 ribonucleic acid(核糖核酸,即RNA)中的“ribo-”(核糖)。核糖(Ribose)是一种五碳糖,是RNA分子的骨架成分。

- -some(σῶμα, soma):来源于希腊语,意思是“体”或“小体”。(这个后缀也出现在“溶酶体Lysosome”、“染色体Chromosome”等词中)。

因此,Ribosome直译就是“核糖核酸体”或“富含RNA的小体”。这个名字明确指出了其核心化学组成:它是由核糖核酸(RNA)和蛋白质构成的复合物。

中文名称的由来:核糖体

中文名称“核糖体”是一个高度对应英文的意译:

- 核糖:对应“ribo-”,指“核糖核酸”(RNA)。

- 体:对应“**-some**”,表示它是一个细胞结构实体。

所以,中文名字“核糖体”完美地传达了其生化本质:一个由核糖核酸构成(或富含核糖核酸)的小体。

命名的历史背景与科学发现

核糖体的发现和命名与生物化学和电子显微镜技术的进步密不可分。

- 发现与早期研究(1950年代):在20世纪50年代,科学家们通过细胞生化分析,发现细胞中存在大量与蛋白质合成密切相关的RNA。这些RNA当时被称为“微粒体部分”(microsomal fraction),但其精确结构尚不清楚。随着电子显微镜技术的发展,罗马尼亚裔美国细胞生物学家乔治·埃米尔·帕拉德(George Emil Palade)于1955年在电子显微镜下首次清晰观察并描述了这些密集的、颗粒状的微小结构,并证实它们是蛋白质合成的场所。

- 正式命名(1958年):1958年,美国生物学家理查德·B·罗伯茨(Richard B. Roberts)正式提议将这种新发现的细胞器命名为“Ribosome”,以强调其含有高比例的核糖核酸(RNA)这一最显著的特征。这个名称迅速被科学界接受。

- 诺贝尔奖的认可:乔治·埃米尔·帕拉德因为发现核糖体及其在蛋白质合成中作用的研究,与克劳德(Claude)和德·迪夫(de Duve)共同获得了1974年诺贝尔生理学或医学奖。

总结:

- 来源:由美国生物学家理查德·B·罗伯茨(Richard B. Roberts)于1958年正式命名。

- 词根:源自 ribo(nucleic acid)(核糖核酸) + -some(小体)。

- 原因:其名称直接来源于其关键的生化成分——核糖核酸(RNA)。核糖体大约由60%的rRNA(核糖体RNA)和40%的蛋白质组成,RNA是其结构和功能核心。

- 中文翻译:直译为“核糖体”,完全对应了英文的词源和结构。

简而言之,核糖体的名字告诉我们:它是一个由“核糖”核酸构成(或富含“核糖”核酸)的“体”。虽然它的核心功能是“细胞内合成蛋白质的机器”,但它的名字并非来源于功能,而是来源于其最重要的化学成分。

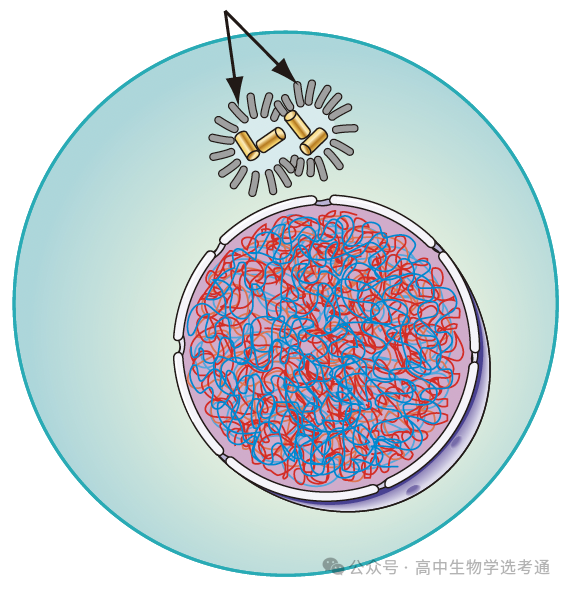

中心体 (Centrosome)

这个名字的由来非常直观,完全描述了其在细胞中的位置和核心功能。

英文名称的由来:Centrosome

英文名称 Centrosome来源于希腊语和拉丁语词根:

- centro-(κέντρον, kéntron):意思是“中心”、“中央点”。

- -some(σῶμα, soma):意思是“体”或“小体”。

因此,Centrosome直译就是“中心体”,明确指出了它在细胞中所处的核心位置及其作为功能实体的本质。

中文名称的由来:中心体

中文名称“中心体”是一个完美的直译,完全对应了英文的原意:

- 中心:对应“centro-”,表示其位于细胞中央。

- 体:对应“**-some**”,表示它是一个细胞结构。

所以,中文名字“中心体”精准地传达了其核心特征:一个位于细胞中心区域的细胞器。

命名的历史背景与科学发现

中心体的发现和命名与细胞分裂过程的研究紧密相关。

- 发现与早期描述(19世纪末):中心体由比利时胚胎学家爱德华·范·贝内登(Édouard van Beneden)在1883年研究蛔虫卵细胞分裂时首次发现并描述。他观察到一个特殊的区域在细胞分裂过程中扮演着关键角色。1888年,德国生物学家西奥多·博韦里(Theodor Boveri)对这个结构进行了更深入的研究,并首次将其命名为“Centrosoma”(德语,后英语化为Centrosome)。他观察到这个结构总是位于细胞的中心区域(在间期细胞中,它通常位于细胞核附近),并且在有丝分裂中,它是纺锤体微管组织的核心中心。

- 命名的原因:

- 位置上的“中心”:在大多数动物细胞中,中心体在间期确实位于细胞核附近,即细胞的中央区域。

- 功能上的“中心”:这是其名称更重要的来源。中心体是细胞主要的微管组织中心(MTOC)。它像是一个“指挥中心”,负责组装和锚定细胞质中的微管。在细胞分裂时,它以自身为核心,向四周辐射出纺锤体微管,牵引染色体移动,是细胞分裂过程的绝对核心。

- 结构的细化:后来,随着电子显微镜技术的发展,科学家发现“中心体”这个“体”实际上是由两个相互垂直的中心粒(centrioles)和其周围一团无定形的、富含蛋白质的外周物质(pericentriolar material, PCM)共同组成的。真正起到“微管组织中心”作用的是外周物质(PCM),而中心粒则主要负责精确复制和结构支撑。

总结:

- 来源:由德国生物学家西奥多·博韦里(Theodor Boveri)于1888年命名。

- 词根:源自希腊语 **centro-**(中心) + -some(小体)。

- 原因:其名称双重来源于其位置和功能。

- 位置:通常位于细胞的中心区域(细胞核附近)。

- 功能:作为细胞微管网络的组织中心,是细胞分裂过程的核心指挥者。

- 中文翻译:直译为“中心体”,完全忠实于英文原意。

简而言之,中心体的名字告诉我们:它是一个位于细胞中心、作为微管组织核心的细胞器。它的名字完美地概括了其在细胞中的战略地位和核心功能。

过氧化物酶体 (Peroxisome)

这个名字的由来非常直接,完全源于其独特而核心的生化功能。

英文名称的由来:Peroxisome

英文名称 Peroxisome是一个组合词,其词根清晰地反映了其功能:

- Peroxi-:来自于 peroxide(过氧化物),特指过氧化氢(H₂O₂)。

- -some(σῶμα, soma):来源于希腊语,意思是“体”或“小体”。

因此,Peroxisome直译就是“过氧化物小体”,明确指出了其功能是处理过氧化物的细胞器。

中文名称的由来:过氧化物酶体

中文名称“过氧化物酶体”是一个比英文名更详细、更精准的意译:

- 过氧化物:对应“peroxi-”,指其处理的核心物质——过氧化氢(H₂O₂)。

- 酶:这是一个关键补充!点明了处理过氧化物的执行者——过氧化物酶(Catalase)等关键酶。

- 体:对应“**-some**”,表示它是一个细胞实体。

所以,中文名字“过氧化物酶体”完美地解释了其本质:一个通过内含的酶(主要是过氧化物酶)来代谢和处理过氧化物的细胞小体。

命名的历史背景与科学发现

过氧化物酶体的发现和命名与电子显微镜技术和细胞生化分析的进步密切相关。

- 发现与初期困惑:1954年,瑞典博士生约翰·罗丁(Johan Rhodin)在小鼠肾小管细胞中首次用电子显微镜观察到这种由单层膜包裹的微小细胞器,他当时称之为“微体(microbodies)”。这是一个基于形态的、描述性的名称。

- 功能阐明与正式命名(1960年代):比利时细胞生物学家克里斯蒂安·德·迪夫(Christian de Duve)(他也是溶酶体的发现和命名者)对这种“微体”产生了浓厚兴趣。他的团队通过生化分析发现,这种细胞器含有多种氧化酶(如尿酸氧化酶、D-氨基酸氧化酶)和过氧化物酶(Catalase)。

- 关键发现:他们揭示了其独特的代谢途径:

- 氧化酶利用氧气(O₂)氧化各种底物(如脂肪酸、氨基酸)。

- 这个氧化反应会同时产生有毒的副产物——过氧化氢(H₂O₂)。

- 紧接着,大量的过氧化物酶(Catalase)会立即将有毒的过氧化氢(H₂O₂)分解成无害的水(H₂O)和氧气(O₂),或者利用它来氧化其他有毒物质(如酚、乙醇),起到解毒作用。

- 基于功能重新命名:鉴于其功能完全围绕“过氧化物”的产生与分解,德·迪夫于1965年正式为其重新命名为“Peroxisome”(过氧化物酶体),以取代之前仅描述形态的“微体”。这个名字准确地抓住了其生化本质。

总结:

- 来源:由比利时科学家克里斯蒂安·德·迪夫(Christian de Duve)于1965年基于其生化功能命名。

- 词根:源自 peroxi(de)(过氧化物) + -some(小体)。

- 原因:其名称直接来源于其核心的生化功能——一个负责处理过氧化物(特别是过氧化氢H₂O₂)的代谢中心。

- 中文翻译:在英文功能名的基础上,增加了“酶”这一关键功能执行者的信息,翻译为“过氧化物酶体”,精准且更具信息量。

简而言之,过氧化物酶体的名字告诉我们:它是一个专门负责“过氧化物”代谢的“工厂”,而这个工厂里的核心工人是“酶”(尤其是过氧化物酶)。它的命名是功能导向命名的又一个经典范例,与“溶酶体”的命名逻辑非常相似。

来源网址:【高中生物学拓展】各种细胞器名字的由来

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论