来源公众号:生命教育观察

细细品读教材,你会发现里面会有很多值得教师去深究的地方,就比如最近在读高中生物学必修1的“细胞中的糖类和脂质”这一节,其中关于糖原部分的介绍,很容易让一部分老师和同学出现错误理解。

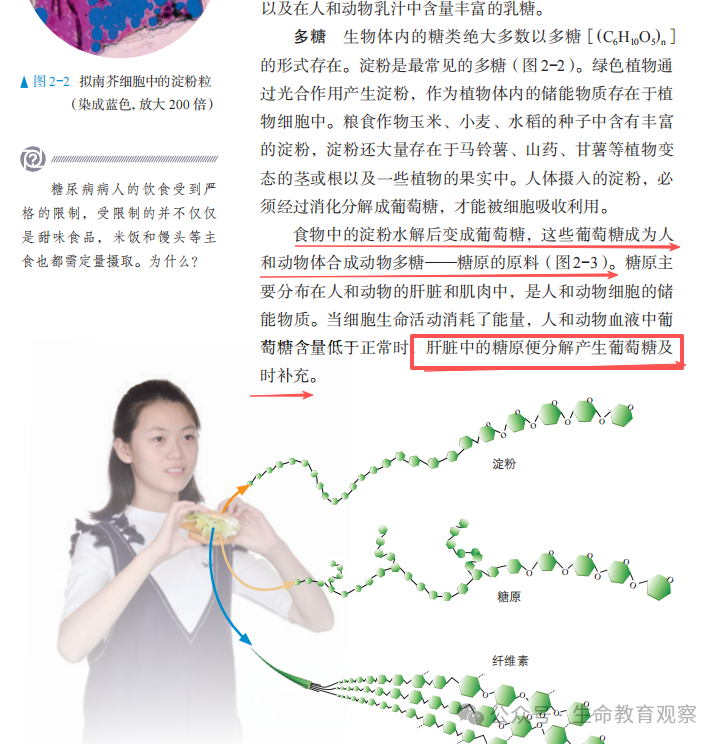

教材中的表述非常准确,将植物中的多糖如何通过消化吸收到人和动物体内形成糖原的过程阐释得很清楚。但是在平时的教学视导中,发现有部分师生想当然的认为:肝脏中的糖原分解为葡萄糖也如淀粉一样,是水解。

事实果真如此吗?

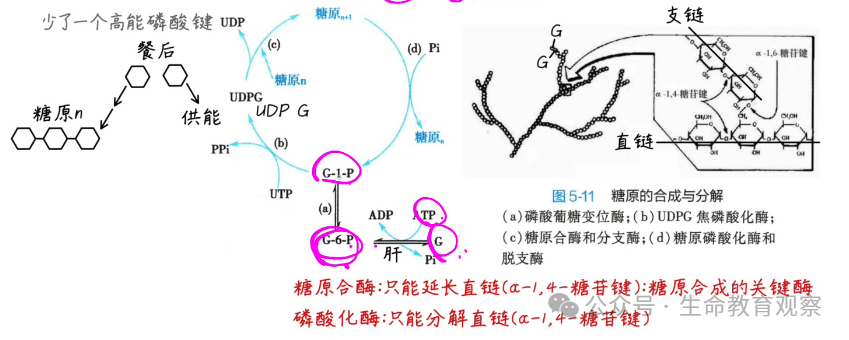

糖苷键断裂方式。糖原磷酸化酶催化糖原非还原端的 α-1,4 糖苷键断裂,同时将一个磷酸基团(来自无机磷酸 Pi)转移到葡萄糖残基的 C1 位,直接生成葡萄糖 – 1 – 磷酸(G1P)。反应式:糖原(n 个葡萄糖残基) + Pi → 糖原(n-1 个葡萄糖残基) + 葡萄糖 – 1 – 磷酸。

分支点的处理。当酶解接近 α-1,6 分支点(仅剩 4 个葡萄糖残基的 “分支链”)时,糖原磷酸化酶停止作用,需脱支酶(Debranching Enzyme)协助:第一步:脱支酶的 “转移酶活性” 将分支链上的 3 个葡萄糖残基转移到主链末端,重新形成 α-1,4 糖苷键;第二步:脱支酶的 “α-1,6 葡萄糖苷酶活性” 通过水解作用断裂剩余的 α-1,6 糖苷键,生成 1 分子游离葡萄糖(仅占糖原降解产物的~10%)。

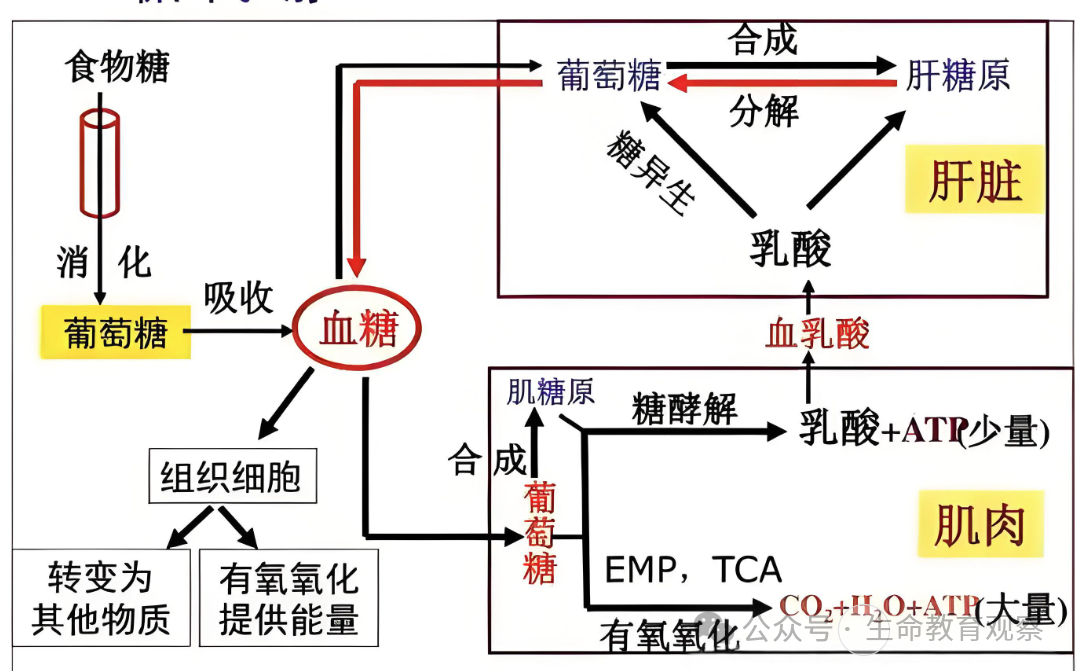

产物的后续代谢。葡萄糖 – 1 – 磷酸通过 “磷酸葡萄糖变位酶” 转化为葡萄糖 – 6 – 磷酸(G6P),可直接进入糖酵解供能(无需额外消耗 ATP 激活葡萄糖),或在肝脏中通过 “葡萄糖 – 6 – 磷酸酶” 水解为游离葡萄糖,释放到血液调节血糖。

糖原降解选择磷酸解而非水解,其核心生物学意义围绕能量利用效率、代谢调控精准性、物质利用经济性三大维度展开,直接服务于细胞(尤其是肌肉、肝脏)对能量的快速需求与血糖稳态的维持,具体可分为以下四点:

1.最大程度节省能量,提升供能效率

这是磷酸解最核心的生物学意义,直接解决 “快速供能时的能量浪费问题”。

水解的局限。若通过水解断裂糖原糖苷键,产物是游离葡萄糖。游离葡萄糖进入糖酵解供能前,必须经 “己糖激酶” 催化,消耗 1 分子 ATP 生成葡萄糖 – 6 – 磷酸(G6P)(这一步是葡萄糖的 “激活步骤”,不可省略),相当于每分子葡萄糖供能前先 “消耗能量成本”。

磷酸解的优势。磷酸解直接以无机磷酸(Pi)为 “断裂试剂”,生成葡萄糖 – 1 – 磷酸(G1P) 。G1P 可通过 “磷酸葡萄糖变位酶” 高效转化为 G6P,跳过了 ATP 消耗的激活步骤,直接进入糖酵解的 “6 – 磷酸果糖” 阶段。能量节省效果。

每分子 G1P 转化的葡萄糖供能时,比水解产物(游离葡萄糖)多保留 1 分子 ATP。对于需要快速供能的场景(如肌肉运动、应激状态),大量糖原降解时,这种 “节省 1 分子 ATP / 葡萄糖” 的效应会显著提升能量利用效率,确保能量快速、高效供应(例如:1mol 糖原经磷酸解供能,比水解供能多产生约 10% 的 ATP)。

2. 产物可直接进入代谢通路,加速能量响应

磷酸解的产物(G1P→G6P)具有 “代谢直通性”,能快速衔接核心能量代谢通路,满足细胞对 “即时能量” 的需求。

对肌肉细胞。肌肉是糖原储存的主要场所(占体内糖原的 70%~80%),运动时需快速降解糖原供能。磷酸解生成的 G6P 可直接进入糖酵解,在细胞质中快速生成 ATP(无氧糖酵解可在几秒内启动),无需等待游离葡萄糖的转运(如从血液摄入)或激活,完美适配肌肉 “快速供能” 的生理需求(例如:短跑时肌肉糖原的磷酸解可在 10 秒内显著提升 ATP 供应)。

对肝脏细胞。肝脏糖原降解的核心目的是维持血糖稳态(如饥饿时释放葡萄糖到血液)。磷酸解生成的 G6P,可通过 “葡萄糖 – 6 – 磷酸酶” 水解为游离葡萄糖(仅肝脏有此酶),既保留了 “按需转化” 的灵活性(需升血糖时转化为葡萄糖,需自身供能时直接进入糖酵解),又避免了水解产物(游离葡萄糖)过早释放导致的血糖波动。

3. 避免产物扩散流失,提高物质利用经济性

磷酸解的产物(G1P、G6P)是带负电的磷酸化分子,而细胞生物膜对带电分子的通透性极低 —— 这一特性从 “物质保留” 角度赋予了重要意义。

水解产物(游离葡萄糖)是中性分子,可通过细胞膜上的葡萄糖转运体(如 GLUT)自由扩散出细胞(尤其是肌肉细胞,GLUT4 在胰岛素刺激下会大量定位到膜上)。

若糖原以水解为主,生成的游离葡萄糖可能未被利用就扩散到细胞外,导致糖原储存的 “物质浪费”。磷酸解生成的 G1P/G6P 因带电无法自由跨膜,会被 “锁定” 在细胞内,确保其 100% 进入代谢通路(供能或转化为葡萄糖),避免了糖原降解产物的流失,实现了 “储存物质的高效利用”。

4. 与代谢调控系统精准耦合,适应生理需求变化

细胞对糖原降解的调控(如 “激活” 或 “抑制”)需精准对应生理状态(如运动 / 饥饿时激活,饱食时抑制),而磷酸解的关键酶(糖原磷酸化酶)是调控的核心靶点,完美适配这一需求。

糖原磷酸化酶的活性受 “磷酸化 / 去磷酸化” 共价修饰和 “别构调节” 双重控制。运动时,肾上腺素、胰高血糖素等激素激活 “蛋白激酶 A”,使糖原磷酸化酶磷酸化而激活,加速磷酸解(快速供能 / 升血糖);饱食时,胰岛素促进 “磷酸酶” 活性,使糖原磷酸化酶去磷酸化而失活,抑制磷酸解(避免糖原过度降解)。若采用水解,其关键酶(如 α-1,6 葡萄糖苷酶)缺乏此类高效调控机制,无法快速响应生理状态变化,难以实现糖原降解的 “按需启动 / 关闭”,可能导致能量供应过剩或不足(如饱食时仍水解糖原,造成血糖升高;运动时水解缓慢,供能不足)。

糖原降解选择磷酸解,本质是生物在长期进化中形成的 “高效策略”。它通过节省能量成本、加速供能响应、避免物质流失、适配精准调控,既满足了肌肉 “快速供能” 的应急需求,又保障了肝脏 “维持血糖稳态” 的核心功能,最终实现了糖原作为 “能量储备分子” 的最优生理价值。

来源网址:精读教材:糖原的分解是水解吗?

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论