来源公众号:教研杂说与搬运 作者:龙岩教科院 杨梓生

摘要:2022年版义务教育学科课程标准提出开展素养导向教学、培育学生核心素养的要求。开展素养导向的教学,需要扎实开展集体备课等校本教研活动。针对当前集体备课存在的问题,立足核心素养内涵特征及培育策略,从集体备课环节步骤、研究资源、建构理解、教学规划等方面,构建“4×4”集体备课行动框架,并对“4×4”集体备课的内容要求及行动策略进行阐述。

关键词:“素养导向”教学 核心素养 集体备课 校本教研

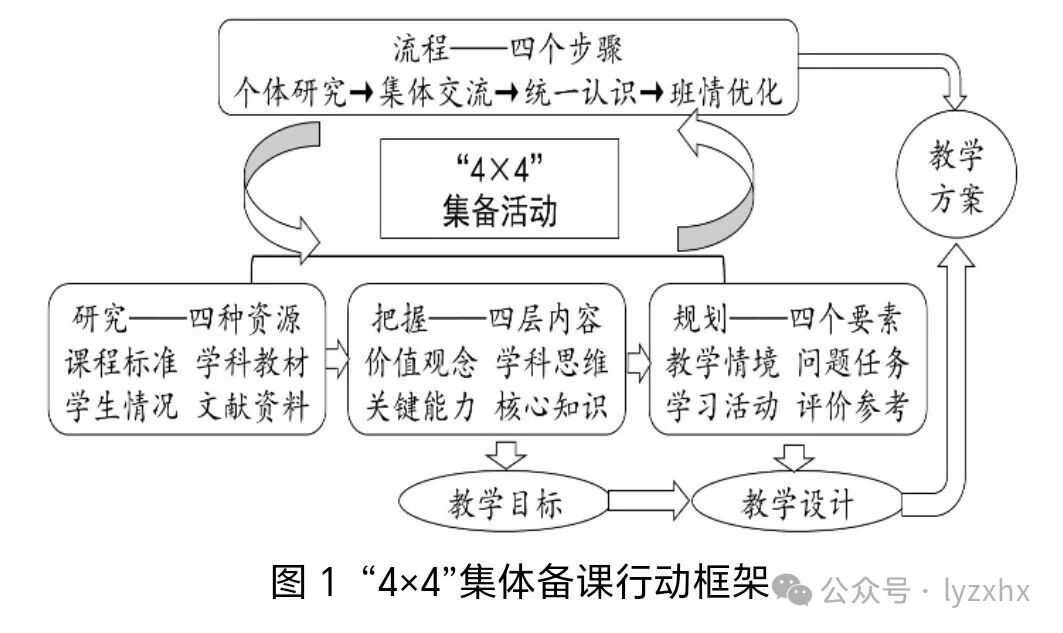

义务教育学科课程标准(2022年版)强调开展核心素养导向教学,培育与发展学生核心素养。开展素养导向的教学,需要扎实开展集体备课等校本教研活动,导引课堂教学帮助学生从知识掌握向素养发展的转变。然而,目前基层学校的集体备课普遍存在“有‘备’无‘研’、浅层备课”等现象[1],导致集体备课成效不够理想,无法助力素养导向教学的有效实施。为指引教师有效开展集体备课活动,达成“持续地进行核心素养导向的教学改进,实现教师从理念到课堂教学行为的转变”的追求[2],结合学科核心素养的内涵特征和培育机制,建构了“4×4”集体备课行动框架(如图1),解决“方向不明、内容碎片、流程随意等问题”[3],助力素养导向教学的实施。

一、规范流程:遵循四个步骤

集体备课是教师研究课程育人价值、分析学生认知情况、规划教学实施方案的校本教研活动。其核心在于达成教学共识、优化教学方案,以此指引课堂教学实施、实现教学提质增效。无疑,集体备课实质是“深层次的同伴互助”以解决教学相关问题的智慧共享过程[4]。如何实现同伴深层互动、智慧共享?这就需要教师基于个体深入研究教学相关问题、建构问题解决方案基础上,通过观点分享、交流研讨、有效沟通、建立共识等活动,最终将个人思想转化为集体智慧,从而促进教师专业发展、助力教学提质增效。因此,首先需要从“环节—步骤”的视角审视集体备课的操作流程,以此指引、优化集体备课的常态实践[5]。

集体备课的操作流程,不少区域或学校开展了相关的探索。开展文献[6,7,8]分析可发现:虽然各地提出不同的“环节-步骤”要求,但共同强调集体备课需要经历“个体研究→集体交流→统一认识→班情优化”等过程。其中,“个体研究”强调教师独立研究,形成个人的教学理解和规划,这是深层互动、智慧共享的前提,是解决“备课的深度和精度难以得到保证”[9]问题的基础;“集体研讨”则强调基于个体研究,开展观点分享与交流研讨等活动,这是实现深层互动、智慧共享的关键,是“推动教师个体经验上升为集体经验”[10]的重要保证;“统一认识”强调集成教师智慧基础上,建构教学目标、教学内容、教学进度、教学方案、检测评价等方面的一致性认识(被称之为教学“五统一”),这是深层互动、智慧共享的落点所在;“班情优化”强调在“统一认识”的前提下,教师个体根据所带班级的实际情况(当然包括教师自身等)创意地对共性备课成果进行再创造,这是深层互动、智慧共享的反思与深化,凸显教学的创造性与针对性。

二、研究载体:关注四种资源

前面已经指出,集体备课需要全体参与教师深入开展“个体研究”,在此基础上进行深层互动、智慧共享,从而促进教师专业发展、助力教学提质增效。为深入“交流研讨”以达成深层互动、智慧共享,需要教师开展哪些方面的研究?目前普遍的共识是,教师必须开展课程标准、学科教材和学生情况的研究[11,12,13]。从实践层面看,由于学校管理层只强调开展这些方面的研究,但如何研究却没有给予指导,导致“浅层备课”的普遍存在。此外,在全方位推进课程、教学、评价改革的当下,集体备课时还必须关注政策文件等文献的研究。

为何强调政策文件等文献资料的研究?我们知道,课程标准和学科教材若干年修订一次(如义务教育课程标准,2011修订后至2022年才再次修订),它们具有“滞后性”。为解决“滞后性”问题,各级政府或教育主管根据基础教育改革要求,及时出台政策文件指引学校教育教学决策行动,确保学校教育教学跟上时代脉搏。如2011-2022年的11年间,出台了义务教育质量提升、初中学业水平考试改革等文件。因此,老师们应将文献资料作为重要的课程资源加以研究。如何开展政策文件研究助力集体备课呢?显然看一看文件是不够的,需要遵循“文本解读,厘清内容→聚焦重点,深入解构→建构策略,指引行动”的路径开展研究。唯有通过文本深入解读、建构行动策略,才能更好地理解文件精髓、把握教学要求、指引教学实践。当然,文献资料的研究,不一定每次集体备课活动都需要,但隔段时间开展研究还是很有必要的。

依“标”教学是开展素养导向教学、发展学生核心素养的关键。因此,“需要将依标备课贯穿集体备课的全过程全要素”[14]。日常集体备课中的课程标准研究,主要应聚焦课程标准中的“内容要求”“学业要求”“教学提示”“学业质量”以及“教学建议”等方面,并结合教学内容将其具体化、详实化。其中,结合教学内容,深入开展课程标准 “内容要求”“学业要求”“教学提示”的研究,从而明确“教/学什么”“教/学到什么程度”“如何有效地教/学”并把握主题“大概念”如何统摄学科核心知识、思路方法与态度责任是重点,理清可利用哪些情境素材、设置什么问题任务、如何驱动学习实践以帮助学生掌握学科知识、形成思路方法、养成态度责任等是关键。毫无疑问,研读课程标准, 是研制核心素养培育教学方案的基础[15]。

集体备课需要开展教材研究,老师们是认同的。因为,学科教材是教学的主要载体,是教师理解“教/学什么”“如何教/学”“教/学要达到怎样要求”等方面的重要抓手。当然,教材研究不能仅仅以本为本,而要紧扣课程标准,做到教材与课程标准相结合。教材的研究应落实好如下几个方面:一要立足单元视角,整体把握单元若干课时的内在关联、凝练统领单元内容的大概念;二要把握学科知识及发展逻辑,关联学科认识视角与思路方法,形成结构化的认识;三要研究教材的文本呈现、活动安排,基于文本呈现特点与学习活动,分析将培育学生哪些能力;四要结合学科知识及其发展逻辑、学习活动及思路方法,剖析内隐的学科思维发展要求;五要结合大概念、学科知识、思路方法、学习活动等的分析,阐述需要帮助学生建立怎样的价值观念、养成怎样的必备品格和态度责任等。这些方面的把握,是扎实开展素养导向教学的关键。

核心素养的发展,是学生“自我建构、逐步提升”的过程[16]。这一建构、提升的过程,离不开学生学习主体作用的发挥。驱动学生学习主体作用的发挥,离不开对学生情况的准确把握。若在教学研究中不深入开展学情研究,“所有的工作都将是徒劳”[17]。教师如何开展学情研究呢?总体上看,要根据学习的内容要求,结合文献研究、教学前测及经验分析等手段,深入分析学生的已知(拥有了哪些知识经验)、未知(哪些内容是学生所未接触的)、能知(基于“已知”和学习活动,可实现对哪些知识的掌握)、想知(结合“已知”和本单元/课时内容的学习,学生可能还想知道哪些内容)以及怎么知(从过往经验看,学生是采用怎样的方式来学习学科知识的)等。深入开展学生“五知”的研究,对于教学目标的制定、教学起点的确立、学习活动的设计、知识内容的拓展以及难点内容的突破等具有十分重要的意义。

三、建构理解:把握四层内容

“素养导向”的教学,强调“从掌握知识到发展素养转变”[18]。从核心素养的内涵可知,要实现这一转变,课堂教学不仅要关注学生学科知识的掌握,还需关注关键能力的培育、学科思维的发展、价值观念的建立等,并形成结构化关联、整合性理解。这就要求集体备课时,基于四种资源研究的研究,在增进学科理解、把握育人价值基础上,建构教学单元需要让学生学习什么知识、培育什么能力、发展什么思维、养成什么态度和价值观等四层内容的理解,进而采用统整的方式制定体现素养培育的教学目标。这既是有效开展“素养导向”教学的前提,也是落实“教-学-评”一致性的关键。从目前的情况看,老师普遍只重视学习什么知识的研究,缺乏其他三个方面(尤其是学科思维与价值观念等方面)的理解。

学科知识的把握,需要以前述课程标准和学科教材研究为基础,整合课程标准相应单元的“内容要求”“学业要求”、教材单元内容及发展逻辑等相关方面,立足知识的发生发展、认知的逻辑进阶等角度,绘制学科知识网状结构图(如思维导图、概念结构图等)。这样做的目的,在于帮助老师建立起学科知识的结构化认识:不仅有利于老师准确把握需要学习的知识,而且有助于把握知识间的内在关联及其发展逻辑,还能清晰认识到哪些知识处于中心位置,并能帮助教师厘清认识问题的多样化角度等。达成对学科知识的如上结构化认识,老师将能明晰教学重点与关键,并对学习活动先后顺序的规划(先学什么、后学什么)起到很好的指引作用。总体上看,老师们对知识的结构化梳理与建构还做得很不够,影响到教学的有效推进。

关键能力是核心素养的重要构成要素,是学生在任务解决活动过程中发展起来的。如文本图表阅读活动,将培育理解与辨析、分类与概括等能力;学科问题解决活动,将培育迁移与应用、模型与解释等能力;实验观察与探究,将培育证据与推理、探究与实践等能力;等等。因此,老师们在集体备课活动中,一是结合前面有关课程标准“教学提示”栏目的研究,梳理该栏目“教学策略建议”“学习活动建议”等提出要开展怎样的学习实践活动;二是结合前面的教材研究活动,在把握教材文本呈现特点与学习内容要求基础上,分析教材编著者安排怎样的学习活动、期望采用怎样的学习方式进行学习。整合前两个方面,便可把握需要发展学生哪些能力。此外,分析教材设置的课后作业及其解答要求,也有利于教学培养什么能力的把握。

“唯有用学科独特的视角审视问题、分析问题和解决问题,才能形成真正意义上的学科素养。”[19]这就意味着素养导向的教学,应关注思考问题的学科视角与思路方法,帮助学生建立面对陌生问题时应“从哪儿想”(思考的角度或侧面)以及“怎么想”(解决的程序或框架)的学科思维[20]。因此,教师应十分关注学科思维的把握。其策略是:根据前面的研究,梳理课程标准“内容要求”“学业要求”及“教学提示”栏目中内隐的认识事实现象的角度、思路方法等,结合教材分析所绘制的学科知识网状结构图,建构起科学家的研究路径(在何背景下发现并提出问题、如何开展问题研究并得出结论)或把握教材的编写思路(基于怎样的视角引入研究内容、从哪些方面及按照怎样的思路开展研究并得出结论),从而把握学科思维。

服务于素养导向教学的集体备课,还应强化价值观念的理解建构。价值观念主要指向课程内容所能承载的、培养学生政治立场和基本观念、世界观和方法论、道德意志和精神情怀等方面[21],是学科育人价值的重要体现,也是课程教学培育与发展学生核心素养的重要内容。如何通过课程标准和教材的研究,从而实现价值观念内容的把握?一方面,可通过课程标准的“内容要求”(有些学科明确列出“态度责任”等内容)“情境素材建议”(体现知识应用价值、反映我国科技成就以厚植爱国主义情怀、揭示科学·技术·社会·环境等的关系)的剖析与解读;另一方面,可结合课程标准“学习活动建议”以及教材安排的学习实践活动(内隐严谨求实等的科学态度、批判质疑等的理性精神)、教材章节(单元)导语(体现课程内容学习的意义)等方面的分析与推测。扎实做好这两个方面的研究工作,就能较好地把握需要培育的正确价值观与必备品格。

四、指引行动:规划四个要素

素养导向的教学,强调以发展学生核心素养为追求。学科核心素养的培育,“要把握问题、情境和活动三个实践向度”,发挥情境促进意义体验、问题驱动认知建构、活动导引目标达成的功能价值。[22]此外,素养导向的教学还强调重视评价的育人功能,准确诊断学生核心素养发展水平,并合理运用评价结果改进教、促进学。[23]因此,集体备课时,教师要基于前述四层内容的理解建构,并在素养导向的教学目标指引下,创设教学情境、设计问题任务、规划学习活动、制定评价参考(教学行动方案的四个构成要素)。依据教学行动方案的四个要素开展课堂教学,就能较为扎实地做好“教-学-评”一体化工作,从而促进学生核心素养的发展。

好的教学情境,不仅有利于激发学生学习探究的情趣与欲望,而且能够赋予抽象知识以直观性促进学生理解,还能有效地引发学生的情感共鸣、体悟知识学习的意义。[24]因此,开展“素养导向”的教学,首先要创设教学情境。教学时如何精选情境素材以创设教学情境呢?这就需要教师基于前面的“四层内容”和确立的教学目标,结合课程标准“教学提示”栏目中的“教学策略建议”与“情境素材建议”、教材文本等相关内容,根据单元教学定位和目标要求进行合理的选择与加工。值得注意的是,情境素材的选择与加工,不能简单地照抄照搬课程标准、教材的相关内容,而要综合考虑地域、学校的差异,充分考虑城乡学生学习和生活实际,从而科学选择、精心加工甚至自主开发,增强情境创设的真实性、典型性和适切性,确保“教学目标—学生情况—教学情境”等的匹配性,发挥教学情境的应有功能和学习活动的“载体”作用。

核心素养导向的教学,“倡导基于学习任务的教学设计”[25]。为此,强化学习任务设计,驱动学生在任务解决过程中实现核心素养的自主建构,是“素养导向”教学设计的重要工作。这就要求教师在集体备课时,紧扣教学目标和内容要求,参考课程标准“教学提示”栏目和教材“活动性栏目”的任务要求,结合知识学习、能力发展、思维建构以及价值形成的要求以及情境素材的特点,参照如下路径开展学习任务设计[26]:结合目标任务和情境素材,设置统摄相关学习要求的大任务;根据学生认知需要,分解统摄性大任务并建构学习任务系统;遵循学习进阶和教学逻辑,规划学习任务(问题)序列。这样的教学问题任务整体设计,就能发挥问题任务的“目标凸显、活动定向、激疑驱探等功能”。教学时,按照学习任务(问题)序列的有序展开,就能很好地促进知识建构、思维发展与价值观念形成,从而为学生的素养发展 “保驾护航”。

“以学科实践为抓手,构建实践型的育人方式”[28]是新课程倡导的新型教学观,是“素养导向”教学基本遵循。学科实践以立足学科特定视角审视、分析与解决真实情境中复杂问题为基本特征,是实现学科知识理解、运用与转化的重要路径[29]。集体备课时如何设计学习活动以驱动学生积极参与学科实践?这就要求教师应深入研读课程标准“教学提示”及教材“活动性栏目”,并在问题任务设置基础上,基于教学目标与要求,设置与之相匹配的理解辨析、推论预测、探究实践、证据推理、模型解释、价值判断等多样化活动,导引学生积极开展学科实践——想学科专家一样研究与解决学科问题,从而掌握学科知识、培育关键能力、发展学科思维、建立价值观念等。毫无疑问,关注“教学目标—教学情境—问题任务—学科实践”的一致性是实现学科实践价值的根本保障,是教师在集体备课时需要加强反思检视的重要内容。

依据学生课堂学习表现、开展基于证据诊断素养发展水平,是日常课堂教学评价的关键。课堂学习评价的开展,需要教师明晰评价要求,并对比学生课堂学习表现,从而评估检视学生是否达成预期的目标要求。唯有如此,才能更好地运用评价结果,实现评价改进教、促进学的追求,落实好“‘教—学—评’一致性”的课程理念。因此,集体备课应十分重视评价要求的制定。评价要求应基于问题任务及解决方式,结合教学目标和课程标准界定的“学业要求”来制定。对于一些开放性的问题任务,评价要求的制定还应结合作答要素及其逻辑、行为表现及其水平等制定分层的评价量规,以便课堂教学根据学生的学习行为表现及其结果,科学地开展诊断评价,并为诊断评价后的调整教、改进学提供决策依据。毫无疑问,制定多水平的评价量规,对老师们来说是一个挑战,更需要集体备课时发挥教师群体的智慧。

前面对“4×4”集体备课行动框架进行了介绍,并对“4×4”集体备课的内容要求及行动策略进行阐述。不难发现,老师在日常的校本教研活动中,若能结合“4×4”集体备课行动框架开展集体备课,不仅能够很好地增进教师对学科育人价值的理解以促进专业发展,而且有助于教师做好教学行动规划而助力课堂教学“提质增效”、落实核心素养的培育。此外,做好这样的集体备课,能够很好地发挥教师集体智慧、实现智慧共享,还能通过集体备课研究成果提炼,促进教研成果的传承,助力学校教育教学工作的可持续发展。

参考文献:

[1]吉临荣,王亚峰,许帮正.基于拔尖创新人才培养的问题解决式集体深度备课——以苏科版教材“欧姆定律”备课为例[J].物理教师,2024(04):45-49.

[2][16][18][23][26]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[S].北京:人民教育出版社,2022:57,44,44,44,3-4.

[3][7][11][13][14]韩志祥.好课多磨:新时代教研组集体备课的实践路径[J].人民教育. 2022(23):67-68.

[4][8]斯苗儿.集体备课的价值取向和实践机制[J].人民教育,2019(22):65-68.

[5][6][9][10]刘伟,金晶.思想政治理论课集体备课的问题检视与协同策略[J].思想理论教育,2023(12):75-80.

[12][17]何彩红.四维框架式集体备课的内涵及实施[J].教学与管理,2020(25):28-30.

[15]李文送.教师备课要做到“四读”[J].中国教育学刊, 2019(06):103.

[19]余文森.核心素养导向的课堂教学[M].上海:上海教育出版社,2017:60.

[20]杨梓生,邓锦松. 指向深度学习的知识结构化水平诊测的探索[J].化学教学,2023(08):45-48

[21]教育部考试中心.中国高考评价体系[J].北京:人民教育出版社,2020:13-17.

[22][24]张敬威,于伟.学科核心素养:哲学审思、实践向度与教学设计.教育科学.2021(04):60-66.

[25]张斌,杨梓生.科学设计促进核心素养发展的学习任务[J].福建教育,2024(04,中学版):58-60.

[27]余文森.以核心素养为导向:建立与义务教育新课标相适应的新型教学[J].中国教育学刊,2022(5):17-22.

[28]刘艳.学科实践:作为一种学科学习方式[J].教育研究与实验,2022(1):57-63.

来源网址:以“4×4”行动框架推进高质量集体备课

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论