来源公众号:生物印记

1、染色体的着丝粒和动粒

为了更好地解释秋水仙素作用后细胞周期停在何处,以及细胞中染色体数目是否加倍,在此先介绍着丝粒的结构。着丝粒是染色体的主缢痕区,结构上包括配对结构域、中央结构域(由卫星DNA组成)和位于外侧的动粒结构域(图 1),其中动粒结构域是和纺锤丝连接的部位。

目前,发现动粒结构域的成分有CENP-A、CENP-B、CENP-C、CENP-D、CENP-E、CENP-F蛋白等,其中CENP-E蛋白被认为能促进微管和染色体连接。 在前期和中期,动粒上还结合有Mad2和Bub1蛋白,这两种蛋白的作用在于促进纺锤丝和动粒相连,但同时又会抑制后期促进复合物(APC)的活性,从而阻碍细胞从中期进入后期。

2、秋水仙素的作用机理

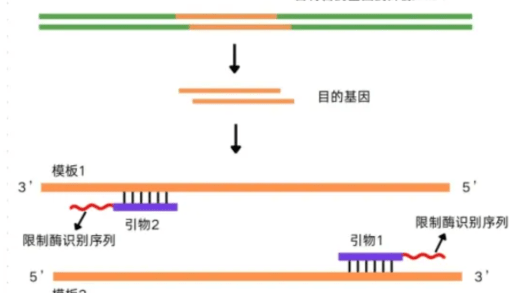

秋水仙素也称秋水仙碱,是可与微管蛋白异二聚体结合,抑制微管装配的一种生物碱 。纺锤体由微管蛋白构成,微管蛋白包括 α 微管蛋白和 β 微管蛋白,二者通过非共价键形成异二聚体,异二聚体再通过非共价键组成中空的微管管壁(图 2)。微管具有极性,一端为正极,一端为负极。

正常情况下,微管是一个动态结构,正极和负极都能继续添加异二聚体使微管延长,也都能去除异二聚体使微管缩短,这和微管的组成成分——结合GTP的微管蛋白异二聚体的浓度相关。因为,正极一端是 β 微管蛋白,负极一端是 α 微管蛋白,导致微管两极组装和去组装所需的 GTP 微管蛋白异二聚体的临界浓度不同。通常细胞中结合 GTP的微管蛋白异二聚体的浓度使正极倾向组装,负极倾向去组装,并且二者通常能维持动态平衡,从而保持微管的长度相对稳定。这种现象类似于骑脚踏车,因此也被称为“踏车行为”。

与秋水仙素关系密切的M 期的纺锤体组装检验点,是为了检查纺锤丝是否正确连接到染色体的着丝粒上,以确保后续染色体准确地分给两个子细胞。一定浓度的秋水仙素能和微管蛋白结合从而抑制正极的组装过程,但对负极的去组装没有影响,因此会导致微管越来越短以致解体。纺锤体无法形成,因此导致细胞周期停滞。此时若及时去除秋水仙素的干扰,细胞周期仍能恢复。

3、秋水仙素作用后细胞周期停在哪个时期

有丝分裂中期,染色体的两条姐妹染色单体被黏连蛋白构成的环“捆住”。当黏连蛋白被分离酶破坏后才能让姐妹染色单体分开。然而中期的分离酶因为与紧固蛋白结合,同时被 CDK1(一种调控细胞周期的蛋白激酶,与相应的细胞周期蛋白结合才有活性)磷酸化,因而活性受到抑制。后期开始后,APC能破坏紧固蛋白,解放分离酶,使其得以水解黏连蛋白。APC的活性在后期之前被Mad2和Bub1 等蛋白抑制。由此可见,APC的活化对细胞从中期进入后期十分重要。当纺锤丝和染色体两侧的动粒正确相连,表明细胞已成功通过前述“纺锤体组装检验点”。此时 CENP-E的结构发生改变,从而引起Mad2和Bub1两种蛋白质结构的依次改变,从而解除二者对APC活性的抑制。APC被活化后,一方面水解紧固蛋白,一方面使 CDK1失活,最终让分离酶活化。

正在进行有丝分裂的细胞在秋水仙素的作用下,纺锤体的形成受到抑制,染色体动粒不能和纺锤丝连接,无法通过“纺锤体组装检验点”,从而无法启动活化APC的程序,自然也就无法使姐妹染色单体分开移向细胞两极。 因为姐妹染色单体未能分开,因此秋水仙素作用后停滞的时期不应称为后期。 又因为此时核膜已经解体,加上染色体已经高度凝缩,称前期也不妥,故理论上称中期最为恰当。

4、秋水仙素作用后细胞的染色体数目能否加倍

细胞为什么能在未通过检验点的情况下实现染色体数目的加倍呢?对此有学者提出了一些可能的机制,认为细胞在纺锤体毒性物质的长期作用下可能有5种命运(图3):①有丝分裂慢性停滞,直到去除药物时才得以恢复;②尽管持续存在药物,胞质分裂失败,但细胞能适应该情况而返回到G1 期,导致产生四倍体且持续进行分裂;③适应但四倍体细胞在未激活检查点的情况下趋向衰老或凋亡;④适应但四倍体细胞在激活检查点的情况下趋向凋亡;⑤直接死于有丝分裂 。

综上所述,低浓度的秋水仙素让细胞染色体数目加倍的可能机制是:细胞适应秋水仙素的作用,跳过本次周期的检验点,进入下一周期的 G1 期,开始下一轮DNA的复制并继续分裂,这种情况下分裂得到的两个子细胞染色体数目是加倍的。当然形成的四倍体细胞在秋水仙素的继续作用下,仍可能走向衰老或凋亡的命运。而高浓度秋水仙素诱导染色体数目加倍效果差的可能原因,是细胞适应不了该环境而趋向死亡。

来源网址:教学参考|秋水仙素怎样使染色体数目加倍

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论