来源公众号:桃李微教育

在当今多元化的教育领域中,支架式教学理论宛如一颗璀璨的明星,照亮了学生学习与成长的道路。它脱胎于维果茨基的建构主义思想以及最近发展区理论,强调以学生为中心,凭借搭建 “支架”,为学生提供恰到好处的支持,助力他们逐步攀升知识的高峰。

这就如同建筑高楼时的脚手架,起初为工人提供稳固的着力点,随着楼层渐起,脚手架适时调整或撤除,让建筑傲然挺立。支架式教学亦是如此,随着学生自主学习能力的提升,教师给予的支持逐渐减少,促使学生最终实现独立学习。“支架式教学”作为建构主义的一种基本教学理念和教学策略,近年来在国内外教育教学理论和实践领域日益受到重视。这一理论不仅契合学生认知发展规律,更蕴含着激发学生无限潜能的力量,在教育实践中展现出独特魅力,为教学注入新活力。

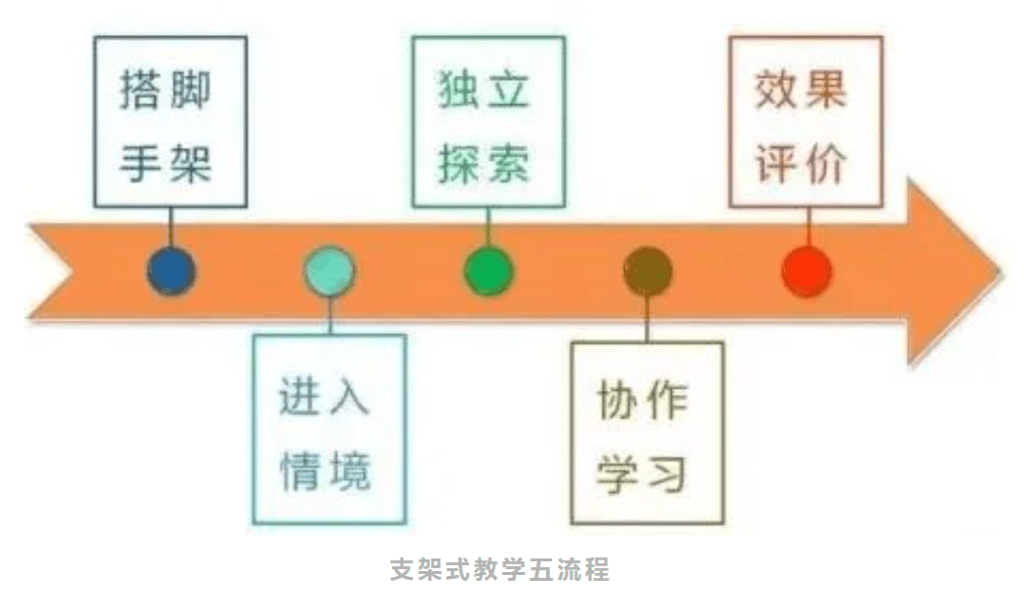

“支架式教学”认为学习过程不是学习者被动地接受知识,而是积极地建构知识的过程,为此,教师应该为学生的学习搭建“支架”, 通过搭“脚手架”、创设问题情境、独立探索、协作学习、效果评价等一系列环节,把管理学习的任务逐渐由教师转移给学生自己。

一、理论基础

1.社会建构主义的心理起源社会说

这一观点认为任何高级心智功能从其起源上而言都是社会性的。因为包括判断、推理、想象、有意记忆、意志、高级情感、语言等在内的高级心智功能最初都是在人与人之间作为一种活动内容或活动形式而存在,然后才被学生内化,成为学生内在的心理过程或心理能力的。

因此,任何学习活动都是学生与教师、与同伴进行社会互动的情境中促进其高级心智功能发展的重要途径,教师不能把学生的学习与发展仅仅留给机遇,任学生自然发展,而应承担必要的责任。

2.最近发展区理论

维果茨基认为,在学生智力活动中,对于所要解决的问题和原有能力之间可能存在差异,而通过教学,学生在教师帮助下可以消除这种差异,这个差异就是“最近发展区”。

他进一步指出“最近发展区”是指在“学生现有的独立解决问题水平”和“通过成人或者更有经验的同伴的帮助而能达到的潜在发展水平”之间的区域。可见,教学可以创造最近发展区,学生的第一个发展水平与第二个发展水平之间的状态是由教学决定的。

因此,教学绝不应消极地适应学生智力发展的已有水平,而应当走在发展的前面,不停顿地把学生的智力从一个水平引导到另一个新的更高的水平。

二、搭建脚手架:搭建知识高楼

搭建支架可是门技术活,需精准依据学生的 “最近发展区”,也就是学生现有的独立解决问题能力与在成人指导或与同伴合作下能达到的解决问题能力之间的差距。

教师得像经验老到的工匠,细致了解学生的知识储备、认知水平和学习风格,围绕学习的任务,按照“最近发展区”的要求将任务加以分解,并建立整个任务的概念框架。

具体是:教师在教学活动之前,根据“知识和技能”“过程和方法” 、“情感态度和价值观” 、三维教学目标,结合学科特点以及具体的教学内容要求,对教学目标中所规定的、需要学生习得的能力或倾向的构成成分及层次关系进行详细分析,以确定学生学习的顺序、应提供的教学条件等,并以此选择合适的支架类型。

学习支架从表现形式上可分为范例、问题、建议、向导、图表等类型 ;从手段上划分,可以分为媒介支架(借助于图示、案例、影像资料提供支持)、任务支架(以任务为目标导向)、材料支架(提供可以供学生操作、练习的作业和实物)等。在这个环节,分析学生的起点能力、确定目标的结构与层次、分析知识的类型(陈述性、程序性)等是教师搭建“脚手架”的起点。

语文古诗词教学中,学习李白的《蜀道难》时,考虑到学生对古蜀道的历史背景、地理风貌了解有限,仅凭文字想象艰难险阻颇有难度。教师便可搭建情境支架,通过播放展现蜀道奇崛险峻的纪录片片段,或是展示古蜀道的图片资料,让学生仿若身临其境,感受 “连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁” 的震撼,如此一来,对诗歌意境的体悟瞬间鲜活起来。

在数学函数教学中,引入函数概念时,学生常对抽象的函数表达式、定义域、值域等一头雾水。这时教师搭建问题支架,如给出生活实例:“汽车以每小时 60 公里的速度匀速行驶,行驶路程 s 与时间 t 的关系怎么用式子表示?s 的取值范围是多少?” 引导学生从熟悉的情境切入,逐步理解函数本质,就像顺着梯子一步步攀向知识的高处。

三、创设问题情境:学习兴趣“发生器”

情境创设是支架式教学中的神奇 “魔法”。一个精妙绝伦的情境,能瞬间点燃学生的学习热情,让知识变得鲜活诱人。教师需像创意无限的编剧,依据教学内容和学生喜好,编织出一个个引人入胜的情境。

创设问题情境,实际上就是教师通过一定的手段,将学生引入一定的问题情境(知识框架中的某个位置),使学生的已有经验与新的问题情景产生矛盾冲突,从而激发学生探索的兴趣和愿望。

最佳问题情境应该具备以下几个基本标准 :一是应该向学生揭示的未知的东西(反映了需待学生解决的对象内容方面);其次能够引发或已经引发了学生对未知东西的认知需要(反映学生解决问题的动机方面);第三具备学生在他人帮助下解决问题的可能性。

在初中科学课 “浮力实验” 教学时,教师若只是照本宣科讲解浮力原理,学生大概率会昏昏欲睡。但要是教师别出心裁,带来一个装满水的大型透明水箱,放入几个不同材质、体积的物体,如乒乓球、金属块、木块等,让学生亲眼目睹物体的浮沉现象,再提问引导:“为何乒乓球能轻盈上浮,金属块却直沉水底?浮力究竟受哪些因素掌控?” 如此生动的情境,一下就抓住了学生的好奇心,让他们迫不及待想要探寻浮力的奥秘。

历史课上学习古代文明,教师开启 “穿越” 模式,创设情境:“同学们,此刻我们穿越回古代,你身处繁华的唐朝长安街头,看到各国商人往来穿梭,街边店铺琳琅满目。你能留意到哪些独特的商品?它们反映了当时怎样的经济文化交流状况?” 学生们仿若化身为古代旅人,带着新奇与探究欲,主动深入历史的褶皱,挖掘知识宝藏。这些匠心独运的情境,为学生打开知识新视野,让学习之路满是惊喜与趣味,推动他们朝着知识的纵深大步迈进。

最佳的问题情境是处在学生“最近发展区”内的问题情境,问题能够引发学生的认知需要、兴趣和动机,呈现在学生面前的问题成为一种特定的学习任务,而解决这些问题就构成了学习活动,同时学生又具备解决问题的知识经验和能力的可能性。

因此,最佳问题情境是教师给学生学习搭架的前提和保证。

四、独立探索:自主成长的“试炼场”

当学生被引入充满魅力的情境,且身边有了知识的 “脚手架”,便开启了独立探索之旅。这一阶段,教师要巧妙地从 “台前” 退居 “幕后”,转为学生探索路上的 “护航者”,鼓励学生凭借自身力量去挖掘知识的宝藏。这个环节中,首先,教师要帮助学生确立目标 , 为学生探索问题情境提供方向;其次,要围绕当前的学习内容,为学生提供探索该学习内容所需要的概念框架,让学生明确与此相关的一些基本概念及相关的理论,并使其内化为学生的认知结构;第三 ,要通过提问、演示等方式进行启发引导,为学生提供问题解决的原型。

在高中地理课学习 “世界主要气候类型” 时,教师搭建好知识框架,介绍完基本气候要素后,引导学生分组探究不同气候类型的分布、成因与特征。学生们带着问题,查阅地图、分析数据、比对资料,像勇敢的探险家一样深入知识丛林。有的小组专注热带雨林气候,从赤道地区的纬度位置、常年高温多雨的气候数据、茂密的植被分布等线索,拼凑出这种气候类型的全貌;有的小组钻研温带海洋性气候,探寻中高纬度大陆西岸的地理奥秘。过程中,学生们遇到诸如气候成因复杂、资料解读困难等难题,但在教师适时的提点下,他们逐渐拨开迷雾,构建起系统的气候知识体系,自主学习与解决问题的能力大幅跃升。

在初中艺术课欣赏西方绘画流派时,教师展示各流派代表画作、介绍创作背景后,让学生自主剖析不同流派风格特点。学生们沉浸其中,观察画作笔触、色彩、构图,对比印象派与后印象派差异,探讨立体派画作空间表现。从最初的懵懂到能有理有据阐述见解,他们在艺术海洋畅游,审美感知与艺术鉴赏力不断进阶,真正成为学习的主人,享受探索知识带来的成就感,向着智慧彼岸稳健前行。

而随着教学的深入,教师的引导也应随着学生解决问题能力的增强而逐渐减少,直至最终拆除支架。而学生则逐渐增加对问题的自主探索,并能在概念框架中继续攀登,最终完成自我管理、自我监控和探索的任务。

五、协作学习:思维碰撞的“盛宴”

学会共同生活,培养在人类活动中的参与和合作精神是现代教育不可缺少的重要组成部分。为此,联合国教科文组织的报告《教育—财富蕴藏其中》指出 :“学会认知、学会做事、学会共同生活、学会生存,这也是现代教育的四个支柱。”

当学生在独立探索中各有所得,合作学习便为他们搭建了交流分享、思维碰撞的广阔平台。此时,小组如同紧密协作的科研团队,成员们带着各自的 “发现成果” 汇聚一堂,在沟通交流中相互启发、查漏补缺,共同向着知识的更深处进军。

在语文课堂进行小说解读时,教师引导学生分组剖析经典小说《骆驼祥子》。各小组热烈探讨,有的学生聚焦祥子的三起三落人生经历,分析其性格从起初的勤劳坚韧到后来的堕落颓丧的转变轨迹;有的学生留意文中细腻的环境描写,阐述其对烘托人物心境、折射社会黑暗的精妙作用;还有的学生深挖小说背后的时代意义,探讨旧中国底层人民苦难命运的社会根源。大家各抒己见,在思想交锋中,小说的人物形象愈发丰满,主题内涵愈发深刻,远超个体独自研读的收获。

跨学科项目式学习更是合作学习大放异彩的舞台。以 “设计校园环保行动方案” 为例,小组中既有擅长科学知识的学生,运用生态原理分析校园能源消耗、废弃物处理等问题;又有精通数学的同学,负责统计数据、规划资源利用的最优模型;还有具备艺术才能的成员,为宣传海报、环保活动创意设计视觉呈现。他们携手合作,整合不同学科智慧,一份兼具科学性、实用性与创新性的校园环保蓝图跃然纸上,在解决实际问题过程中,学生们深化了知识理解,锤炼了团队协作与综合运用知识的本领,向着全面发展大步前行。

在给予每一位学生独自探索、解决问题的充分自主权的同时,“支架式教学”还强调特定情境中学习活动的交往性、合作性和互助性,强调合作中的表现、交流、沟通和讨论等群体互动对知识建构的内在意义与价值。

因此,这个阶段,教师的任务主要是要建立一个学生团体,通过生生之间、师生之间的共享与交流,使原来多种意见相互矛盾、且态度纷呈的复杂局面逐渐变得明朗、一致起来,共同解决独立探索过程中所遇到的问题。并在共享集体思维成果的基础上达到对当前所学概念比较全面、正确的理解,即最终完成对所学知识的意义建构。

六、效果评价:学习成效的“标尺”

建构学习是诊断性和反思性学习,因此,效果评价是与问题探索过程融为一体的,评价主体多元化、评价方式情景化、评价内容全面性等是其基本特征。

效果评估恰似为学生学习之旅校准方向的精准罗盘,是支架式教学中不可或缺的关键环节。它涵盖多元主体,既包含教师站在专业视角的评判,也囊括学生的自评与互评。评价内容更是丰富多元,从知识技能的扎实掌握,到自主学习、合作交流、问题解决等综合素养的提升,无一不是衡量要点。

在英语口语教学中,教师依据学生课堂发言的流畅度、词汇运用丰富度、语法准确性,结合小组对话协作默契度,给予全面反馈;学生们也自评口语表达自信的增减、发音进步与否,互评伙伴表达亮点与待提升之处。通过如此细致入微的评价,学生清晰知晓口语提升路径,后续学习有的放矢。

同样,在编程课上,教师聚焦作品创意、程序运行稳定性、代码规范度评分,学生反思编程思维成长、攻克难题策略优劣,小组互评创意激发、分工协作成效。这一系列评价宛如明镜,映照出学习全程得失,为教学策略动态优化提供依据,指引学生不断突破自我,向着知识巅峰勇毅前行,让学习成效在精准评估下节节攀升,绽放光芒。

为此,“支架式教学”的评价主体包括教师、学生个体、学生团体等 ;评价的方式包括 :教师对学生的评价、学生的自我评价、学习小组对个人的评价等;评价的内容包括:自主学习能力;对小组协作学习所做出的贡献;是否完成对所学知识的意义建构。

“支架式教学”的效果评价在内容上更注重学生的实践能力、创新能力、心理素质、学习态度等的综合考查 ;在评价标准更重视个体差异发展,提倡开放的、多元的评价,以充分反映学生知识建构过程中的不同水平差异 ;在方式上更重视过程评价,关注学生在学习过程中所表现出来的认知策略、自我监控、反省与批判性思维等。其最终目的在于促进每一个学生的全面发展。

七、教学启示:支架式教学“点亮未来”

1.重视教师观察儿童的能力培养

从上述对支架式教学的分析中, 我们可以看到无论是问题情境的创设、活动过程中对材料、任务的调整, 还是发现儿童的困难所在、抓住扩展儿童经验的时机都离不开对儿童的观察。

目前, 幼儿园中许多教师的观察仅仅停留在对儿童活动的记录上, 缺乏对观察记录的分析以及从中发现和挖掘教育价值的能力。

这反映了教师们对观察的目的缺乏足够正确的认识:观察儿童并不仅仅是知道孩子正在做什么, 关键在于通过孩子活动的状况, 发现孩子现在或下一步可能存在的问题, 孩子已有的或可能的兴趣, 并据此调整教师的行为。

观察孩子的能力受到多方因素的影响, 如教师的工作经验等, 但在其中, 最根本的是明确观察的目的, 只有这样教师才能有意识地在观察儿童的活动中去发现、去挖掘可能的教育价值。

2.界定教师和学习者的角色与地位

在以往的教育活动中, 我们过于强调教师的作用,忽视了学习者的积极主动性, 但随着目前幼教改革的深入, 又出现了这样的一种情景:强调了学习者的主动学习, 却放弃了教师的作用。

之所以出现这些状况, 就在于我们没有很好地理解、界定教师和学习者在教育活动中的角色与地位, 特别是教师角色的界定。

我们倾向于把教师看作课堂中的权威和儿童学习的控制者、管理者, 因而很容易就把教师作用的发挥与儿童的主动学习对立起来。实质上, 教师只是儿童学习的支持者、引导者和暂时的管理者, 她并不控制儿童的学习。

因而, 这二者并不是此消彼长的关系, 而是相辅相成的:儿童在成人的鼓励下, 积极主动地与环境、 材料相互作用, 在此过程中, 成人随时依据儿童的需要提供支持与帮助。

支架式教学理论以其独特魅力,为教育注入源源不断的活力,让学习从被动灌输迈向主动探索,从知识记忆升华为智慧启迪。它精准把握学生学习节奏,如灵动音符奏响知识乐章;多元评价体系恰似多面棱镜,折射出学习的五彩光芒,全方位映照学生成长轨迹。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论