来源公众号:寰宇志

在非洲大草原上,一只成年狒狒正用尾巴维持着直立姿势采摘浆果,这个灵巧的附属器官,既能保持平衡,又像第三只手般灵活。

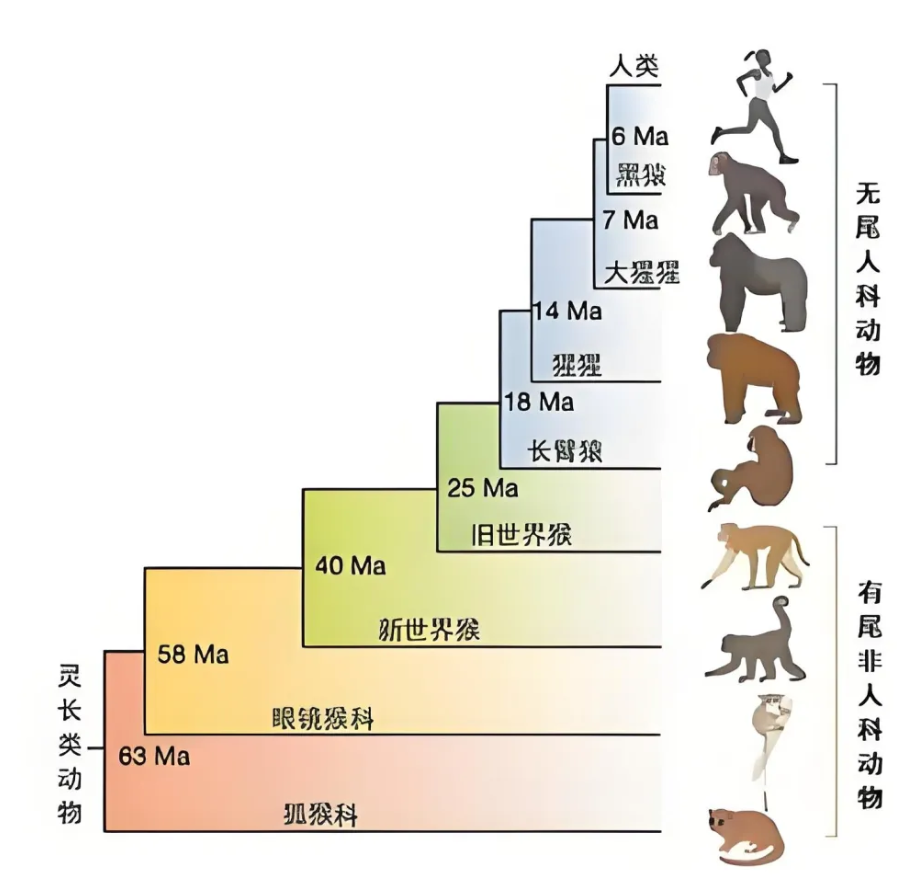

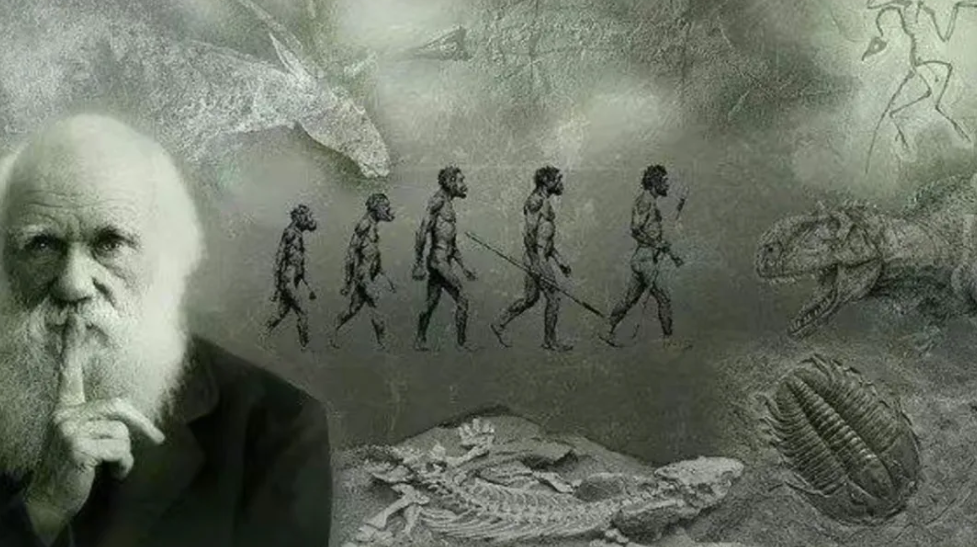

而在大约2500万年前,人类的祖先与猴子在进化树上分道扬镳时,就把自己的尾巴给“弄丢”了。

生物学家认为,人类在进化过程中弄丢了自己的尾巴,既不是生物个体的主动选择,也不是某种神秘意志的刻意安排,而是进化史上最精妙的利弊权衡。

回顾地球生命进化史,当原始灵长类动物在树冠间飞跃时,尾巴如同精准的陀螺仪,在每次腾跃中自动调整重心。

南美洲卷尾猴的尾巴能承受自身体重两倍的重量,马达加斯加狐猴甚至演化出储存脂肪的”能量尾”。

然而,这种完美设计,在陆地生活中逐渐暴露出致命缺陷。

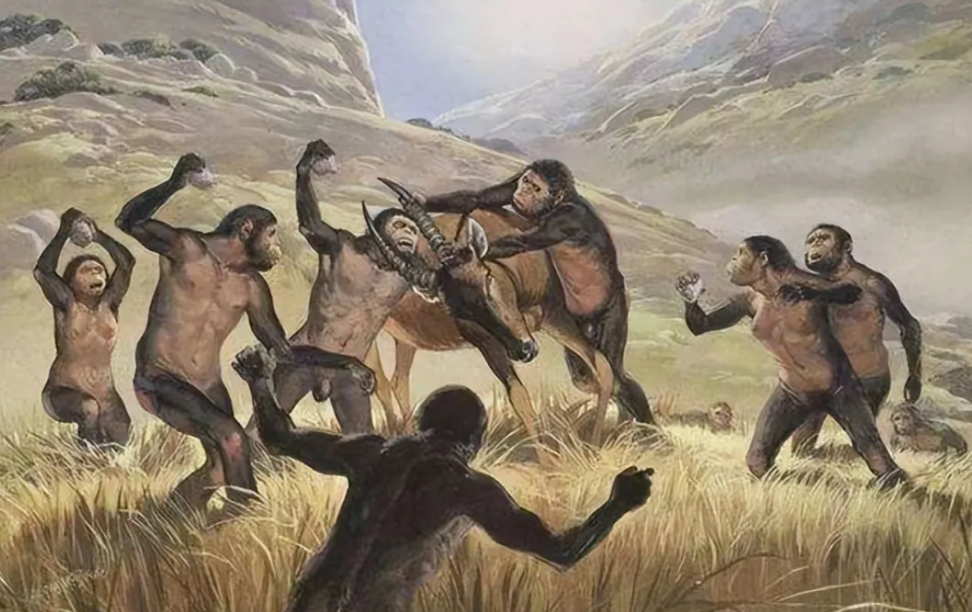

古生物学家在埃塞俄比亚发现的地猿化石显示,其盆骨结构已开始适应直立行走。

这个转变使其尾巴的存在变得尴尬,因为原本用于平衡的器官,在双足行走时反而成为了消耗能量的累赘。

事实上,进化如同精明的会计,永远在计算能量收支。

现代生物力学研究表明,维持尾巴结构需要额外消耗5%的基础代谢率。

对于早期人类而言,这相当于每天少摄取200千卡热量,在食物匮乏的更新世,这个数字足以决定族群的存亡。

纽约大学的研究团队通过计算机模拟发现,失去尾巴使直立行走的能耗降低了18%,这让我们的祖先在长途迁徙中获得了决定性优势。

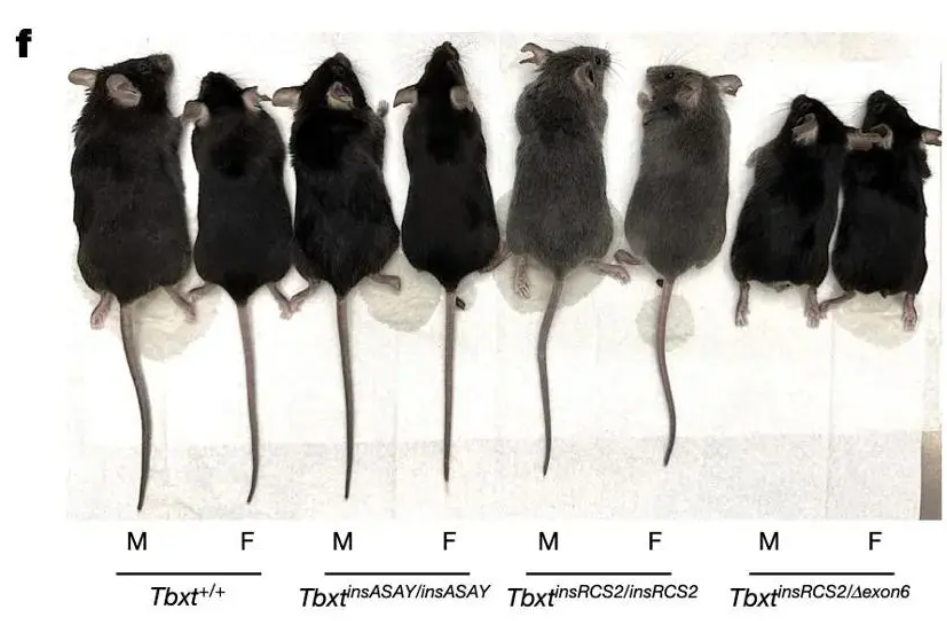

2016年《自然》杂志披露的突破性发现,揭开了这场进化变革的分子面纱。

科学家在小鼠实验中意外激活了沉睡的TBXT基因(短尾基因),这些啮齿类动物的后代竟奇迹般地长出了修长的尾巴。

进一步研究显示,人类基因组中存在多个与尾部发育相关的基因,其中大多数处于永久休眠状态。

最关键的转折点发生在2500万年前,某个古猿个体携带的Alu序列插入事件,像生物版的Ctrl+X剪切命令,永久关闭了尾部生长的遗传程序。

胚胎学为这个进化奇迹提供了生动注脚。

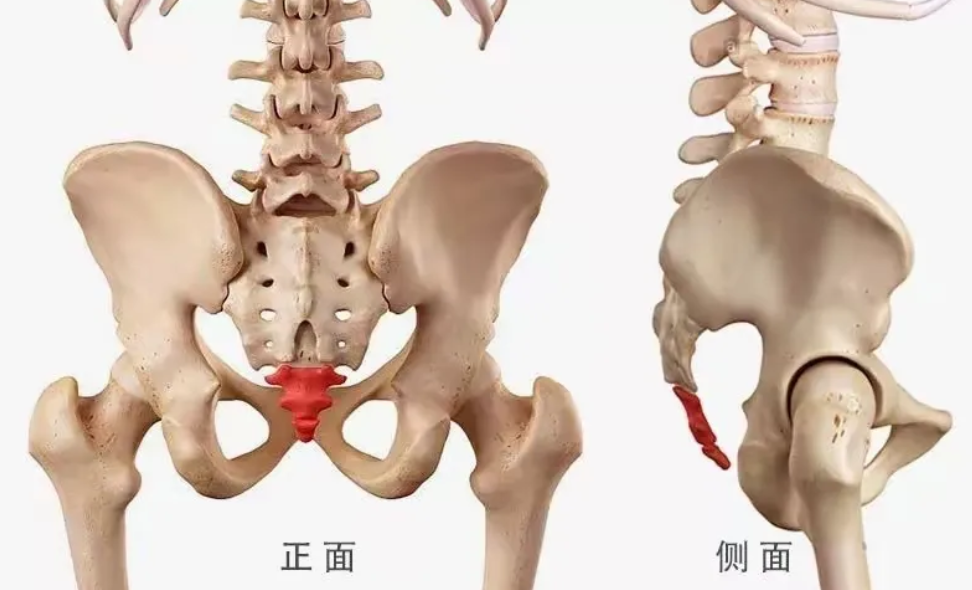

在受孕第四周,人类胚胎会短暂显现13-35节尾椎结构,这个转瞬即逝的”返祖现象”,犹如进化史的快闪回忆。

到第八周时,特定的细胞凋亡机制会精确清除这些多余组织,只留下3-5节融合的尾骨深藏体内。

这种精妙的发育调控,正是亿万年来自然选择雕刻的生命密码。

不得不说,失去尾巴带来的解剖学革命,彻底改写了灵长类动物的生存策略。

骨盆结构的重塑使产道变得狭窄,这反而催生了人类独特的早产现象。

这种”未完成”的出生状态,迫使人类发展出复杂的社会抚养体系。

芝加哥大学灵长类研究中心的长期观测显示,没有尾巴的类人猿群体,其社会互动频率是长尾猴类的3倍以上。

在性选择领域,消失的尾部演化为新的审美符号。雄性山魈用鲜艳的臀部吸引配偶,而人类则发展出独特的臀大肌曲线。

考古学家在法国拉斯科洞窟发现的2万年前壁画中,刻意夸张的臀部线条暗示着这种身体特征的择偶优势。

更耐人寻味的是,尾骨的彻底消失可能避免了某些致命风险。现代医学统计显示,保留明显尾骨突起的个体,其骶椎损伤概率高出47%。

根据进化论的观点,每个器官的存废都是自然选择的精密演算。尾巴的消失不是简单的”丢弃”,而是生命系统为适应新环境所做的整体重构。

这场持续千万年的变革提醒我们,进化从不在意完美,只追求恰到好处的生存智慧。

或许在某个平行时空,拥有尾巴的人类正在用尾尖敲击键盘,而现实中的我们,用的则是解放出来的双手。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论