来源公众号:思维导图 作者:陈星云

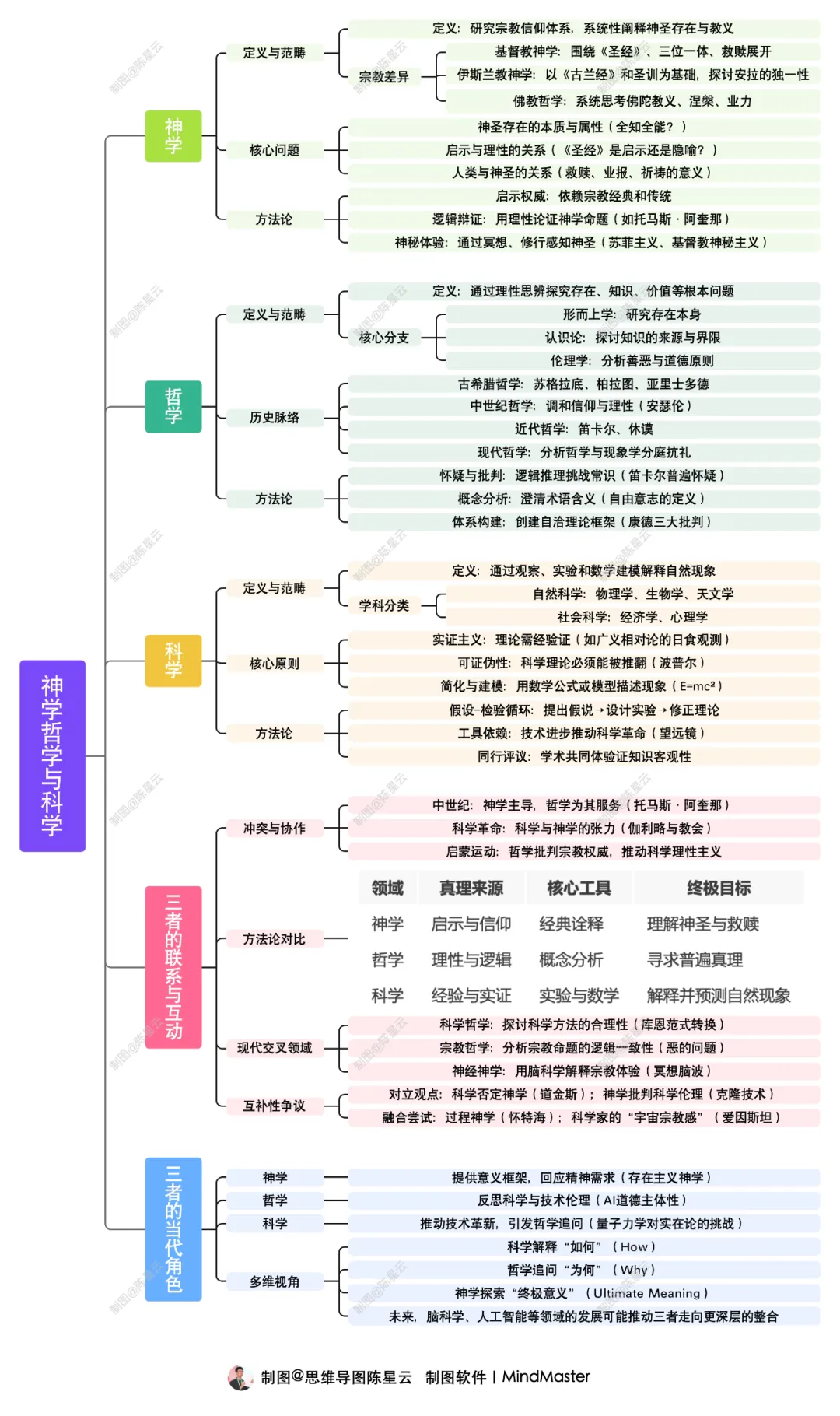

神学、哲学和科学是人类理解世界、探索真理的三大知识体系,它们在历史发展中既有冲突又有融合,共同塑造了人类文明的认知框架。神学是研究宗教信仰体系的理论化探索,核心是对神圣存在和宗教教义的系统性阐释。不同宗教的神学体系差异显著,例如基督教神学围绕《圣经》、三位一体、救赎等展开,伊斯兰教神学以《古兰经》和圣训为基础探讨安拉的独一性,而佛教哲学则包含对佛陀教义、涅槃、业力的系统性思考。神学的核心问题包括神圣存在的本质与属性、启示与理性的关系以及人类与神圣的关系。其方法论主要依赖启示权威、逻辑辩证和神秘体验,例如中世纪经院哲学尝试用理性论证神学命题,而神秘主义则通过冥想、修行等方式直接感知神圣。

哲学是通过理性思辨探究存在、知识、价值等根本问题的学科,不预设特定信仰体系。其核心分支包括形而上学、认识论和伦理学。形而上学研究存在本身,认识论探讨知识的来源与界限,伦理学则分析善恶与道德原则。哲学的历史脉络从古希腊哲学开始,苏格拉底追问美德,柏拉图构建理念世界,亚里士多德创立逻辑学;中世纪哲学调和信仰与理性,如安瑟伦的“本体论证明”;近代哲学以笛卡尔的“我思故我在”开启理性主义,休谟质疑因果关系;现代哲学则分为分析哲学与现象学两大流派。哲学的方法论包括怀疑与批判、概念分析和体系构建,例如通过逻辑推理挑战常识,或创建自洽的理论框架。

科学是通过观察、实验和数学建模解释自然现象并预测规律的实证体系,分为自然科学和社会科学两大类。自然科学包括物理学、生物学和天文学等,社会科学则涵盖经济学和心理学等领域。科学的核心原则包括实证主义、可证伪性和简化与建模。实证主义要求理论需经观察或实验验证,可证伪性强调科学理论必须能被潜在证据推翻,而简化与建模则通过数学公式或理论模型描述现象。科学的方法论以假设-检验循环为核心,依赖技术进步和同行评议来推动知识的客观性。

在历史中,神学、哲学和科学的关系经历了冲突与协作。中世纪时期,神学被视为“科学的皇后”,哲学为其服务,托马斯·阿奎那用理性论证神学命题。科学革命时期,伽利略与教会的冲突体现了科学与神学的张力,而牛顿则将自然法则视为“上帝的设计”。启蒙运动时期,哲学批判宗教权威,推动科学理性主义。三者在方法论上也有显著差异:神学以启示与信仰为真理来源,依赖经典诠释;哲学以理性与逻辑为核心工具,通过概念分析寻求普遍真理;科学则以经验与实证为基础,通过实验与数学解释并预测自然现象。

在现代,神学、哲学和科学的交叉领域日益增多。科学哲学探讨科学方法的合理性,如库恩的“范式转换”理论;宗教哲学分析宗教命题的逻辑一致性,如“恶的问题”与上帝全善的矛盾;神经神学则用脑科学解释宗教体验,如冥想时的脑波变化。三者之间的关系既有对立也有融合。例如,科学可能否定神学,如道金斯的《上帝的幻觉》;神学则可能批判科学伦理,如克隆技术的道德问题。同时,也有学者尝试融合三者,如过程神学认为上帝与宇宙共同演化,而科学家爱因斯坦则将宗教视为“宇宙宗教感”。

在当代,神学、哲学和科学各自扮演着重要角色。神学在世俗化社会中提供意义框架,回应精神需求,如存在主义神学;哲学批判性反思科学与技术伦理,如人工智能的道德主体性问题;科学则推动技术革新,同时引发哲学追问,如量子力学对“实在论”的挑战。三者共同构成人类理解世界的多维视角——科学解释“如何”,哲学追问“为何”,神学探索“终极意义”。未来,随着脑科学、人工智能等领域的突破,三者的对话可能走向更深层的整合,为人类探索真理开辟新的路径。

来源网址:神学、哲学、科学知识体系思维导图

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论