来源公众号:思维智汇

核心素养中的关键能力是思维。因此,学科教学如何培养学生的思维能力和思维品质,成为课程教学改革关注的一个重要方面。而在教学中读懂学生的思维,让学生的思维可视化,在此基础上有效地推进深度学习,是一个关键的抓手。本文提供了思维可视化教学的四种策略,为教师落实以学为中心的深度学习课堂提供参考。

学习是思考的结果,那么教师不仅要让学生去思考,而且要让学生外化表达自己正在展开的思考过程。思维可视化就像一个窗口,于学生而言,他能清晰表述自己的思维;于教师而言,能够看见、了解学生的思维。

因此,通过思维可视化类学习活动,学生自我暴露其思维,教师则借机了解学生理解了什么、如何理解的、思考过程如何,并针对性地组织教学。

思维可视化类活动要求教师在设计学习活动时就考虑:

- 我希望学生开始思考哪些内容?

- 我该如何推动学生的理解和思考?

- 若我发现了学生的思维错误,该如何帮助其修正或重组?

由此可见,思维可视化类学习活动并非仅仅“看见”思维那么简单,更重要的是为学生提供独立、深度、自主思考的机会,并通过生生、师生之间的交流使学生体验深度学习,进而帮助学生超越知识的边界,培养其思维能力,并提高学习成效,成为更积极的学习者和思考者。

下文将介绍4种策略,帮助教师有效落实学为中心的课堂。

01 观察——解释——质疑

观察是思维发生的前提,是进一步思考、加深理解、探究理论和培养好奇心的基础,但是在学习时,常常由于时间的限制,观察被一带而过,观察—解释—质疑学习活动,就把观察提到首要位置,再基于观察进行思考和解释,并在解释之后综合其他可能性,通过质疑来开辟新的探索和思考空间。

观察—解释—质疑学习活动的流程如下:

(1)确定并呈现观察对象。可以是一个实物、一张图片、一段文字、一个实验、一节视频、一首乐曲、一段表演、一个问题解决方法等。

(2)观察。要求学生陈述他们所注意到的内容,此处只需注意观察,无须解释。告诉学生可以采取各种方式观察,比如可以触摸物体、变换观察位置等。如果对观察细节有疑问,允许学生提问,比如上述实验中,学生可能会提问:“两个容器内液体的温度相同吗?”

(3)解释。要求学生对所观察到的内容进行解释。教师可以问:“基于你的观察和你注意到的细节,你会想到什么?你会做怎样的解释?”或者让学生做预测:“你觉得还会发生什么?”教师还可以追问学生具体的原因:“你为什么这样认为?”这样,既能鼓励学生做出解释,也能帮助学生有根据地思考更多可能的解释。

(4)质疑。要求学生对自己给出的解释提出质疑。一开始,学生可能很难区分自己的解释和质疑。教师应引导学生了解,质疑不是否定自己的解释,而是尝试从不同的角度来看待同一个现象或事物。为帮助学生提出质疑,教师可以问学生:“有没有其他可能?为什么?”“你觉得哪里可能证明这个想法不对?”

(5)交流。交流既可以贯穿整个观察—解释—质疑学习活动,在每一步都让学生先跟其他同学分享观点,以便他们了解到自己没有观察到的现象或没想到的解释,也可以等学生独自完成观察—解释—质疑全流程之后,再进行交流。交流常常比一个人的苦思冥想更能带来学习灵感、提高学习效果。

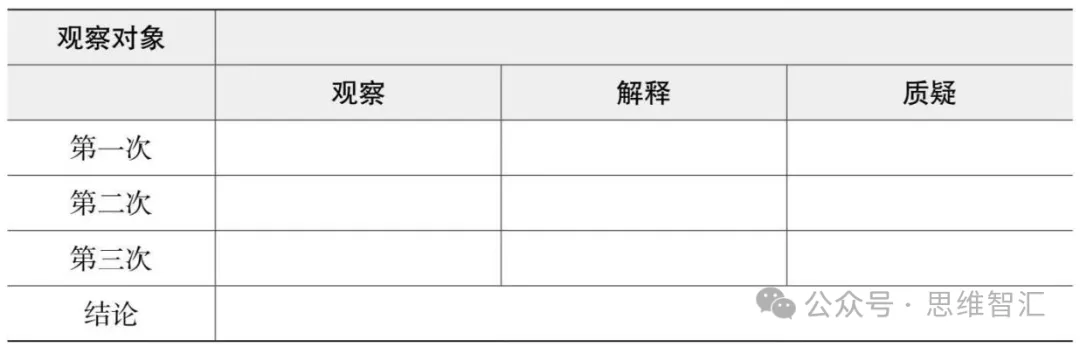

教师可为学生提供观察—解释—质疑记录表。

观察—解释—质疑记录表

每完成一步就要求学生填写对应的表格。学生常常并没有仔细观察或者详细填写完所有观察到的细节,就急于写下自己的思考。因此,建议教师在每一步都给学生足够的时间填写相应表格,并让学生交流后,再填写下一步。

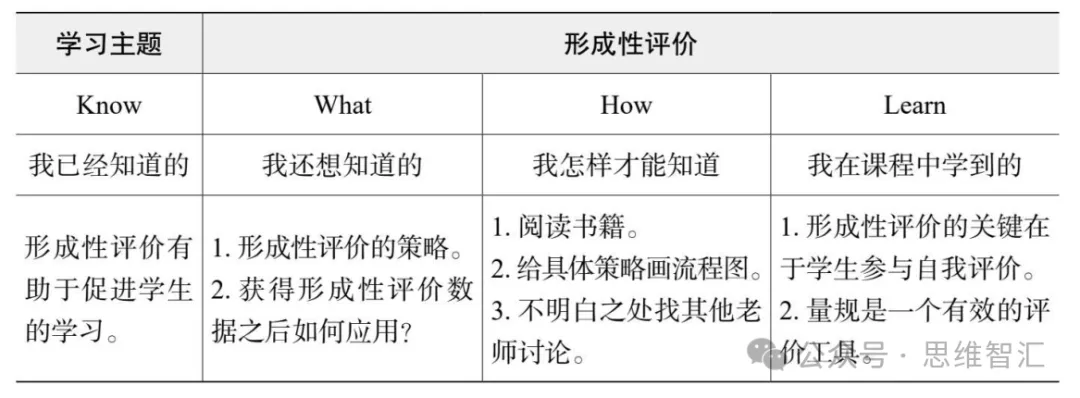

02 KWHL策略

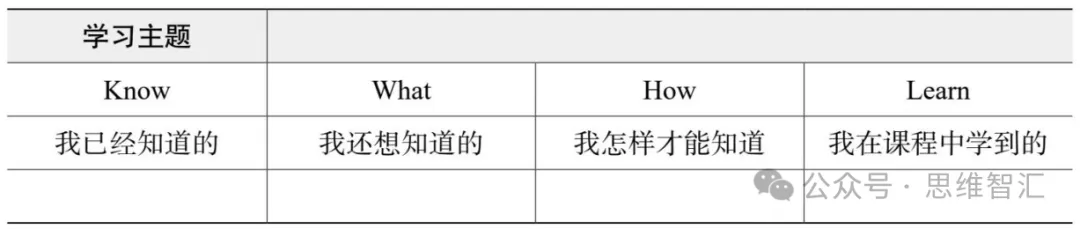

先来了解KWHL的含义。

- K,源于What I know,我已经知道的。

- W,源于What I want to find out,我还想知道的。

- H,源于How can I find out ?我怎样才能知道?

- L,源于What did I learn ?我在课程中学到了什么?

KWHL策略一般适用于某个单元的开始,有利于为学生深入探究奠定基础。不过,如果将它应用于一节课中也能够很好地帮助学生解惑答疑。KWHL策略的流程如下:

(1)确定并介绍学习主题。学习主题可以是一个概念、一个理论、一个现象、一道数学题等。

(2)我已经知道的。给学生留出充足的思考时间,学生讲出或简单记录关于待学习主题自己的已知。教师可以让每个学生都填写KWHL记录单中的K列,也可以随机选择学生来分享,教师做记录。后者更便于学生之间相互借鉴对方的已知,为新主题学习做好准备。

KWHL记录单

(3)我还想知道的。这个部分要求学生深入思考并学会提问,尤其是就待学习主题提出探索性问题。教师要提醒学生所提出的问题要与学习主题相关。教师可以让每个学生都填写KWHL记录单中的W列,也可以随机选择学生来分享,教师做记录。如果学生未提出与学习主题相关的问题,教师此时可做引导或补充。

(4)我怎样才能知道。在上一步中,学生已经列出问题,让学生从中选择1个或几个问题,或者教师指定核心问题,然后让学生思考如果要解决这些问题自己可以做哪些努力。比如,如何听课?从哪里搜索信息?搜索关键词是什么?与谁讨论?如何练习?这些能激发学生的元认知,帮助学生考量学习的方法。教师可以让每个学生都填写KWHL记录单中的H列,也可以随机选择学生来分享,教师做记录。

(5)我在课程中学到的。前三步都是在学习之前填写,帮助学生锚定学习对象、学习目标和学习方法,这一步是在学习之后填写,帮助学生总结自己学到的具体内容,看自己是否解决了之前提出的问题,是否还存在其他疑惑。教师可以让每个学生都填写KWHL记录单中的L列,也可以随机选择学生来分享,教师做记录。

(6)交流。如果是教师在做记录,那可以组织班级的交流,教师借此了解大部分学生的想法。如果是每位学生自己做记录,那可以组织小组合作交流,最后提交小组报告,看他们在彼此的KWHL记录表中学到了什么。

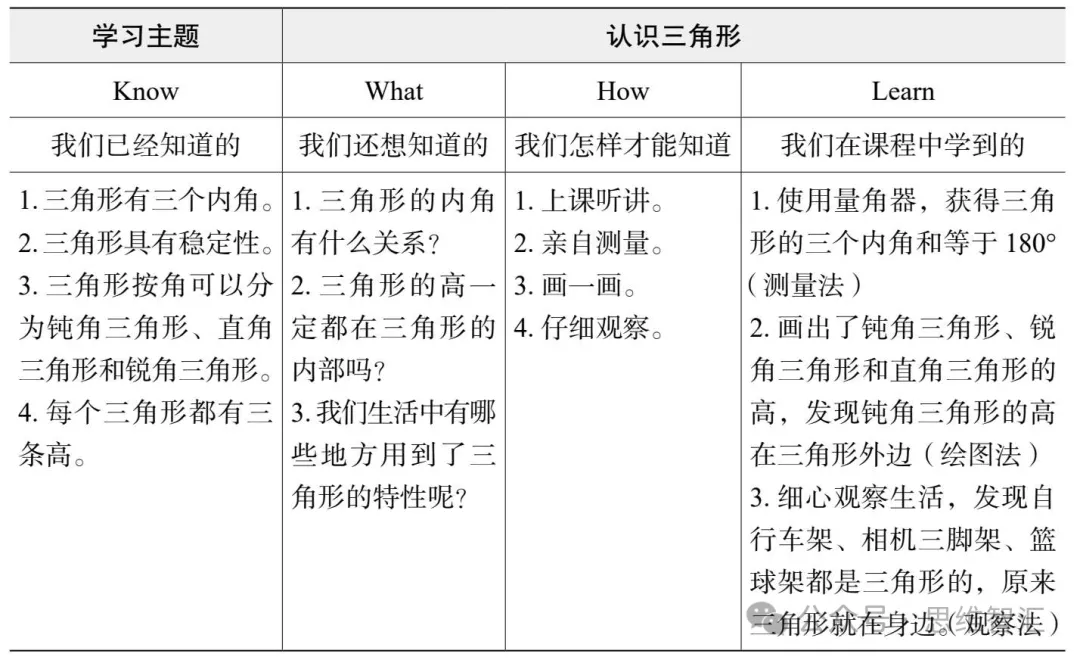

一般情况下,如果学龄较低,学生可以画出来、说出来,教师再帮助其做文字记录。教师帮助做记录这一步很重要,会让学生感觉到被尊重,也会更积极地深度参与学习。下表呈现了某个学习小组在学习《认识三角形》时填写的KWHL记录单。

《认识三角形》KWHL记录单

KWHL策略也适用于教师的自我成长,下表呈现了一位教师在阅读形成性评价相关书籍时填写的KWHL记录表。带着疑问和思考读书,链接自己的已知与未知,读书的效果自然更好。

教师自学KWHL记录单

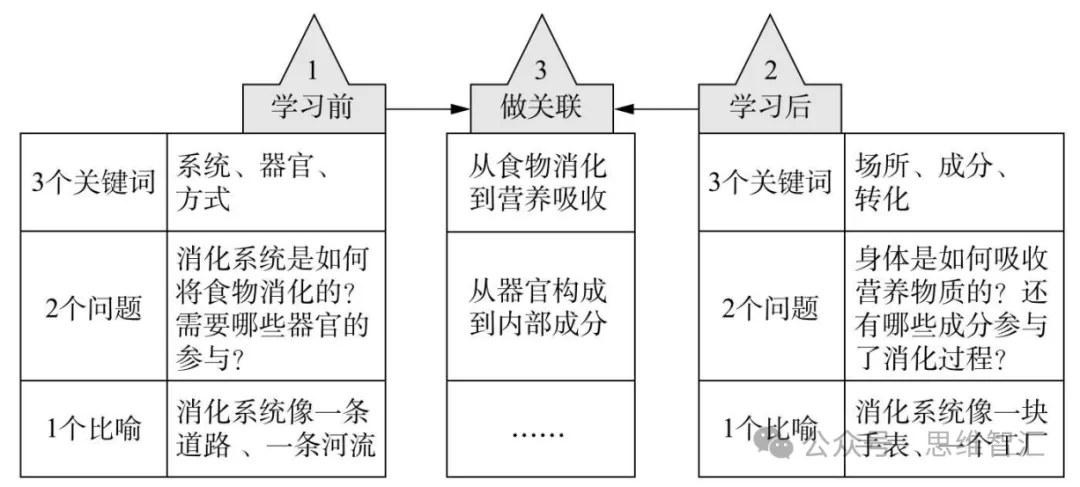

03 3-2-1关联法

教师在下课之前可以尝试让学生做3-2-1总结,比如写下3个收获、2个疑问、1个行动,或者写下3个关键词、2个收获、1个问题。这仅仅是让学生做单纯的总结,或者说明自己未理解的部分。3-2-1关联法突破课后总结的局限,帮助学生在学习过程中建立新旧知识、问题和理解的联系。

3-2-1关联法的流程如下:

(1)确定并介绍学习主题。该主题应是学生有一些了解,但新学习能提供不同信息、不同视角或者增加了挑战性。最简单的方法是让学生以每一章的标题为主题,练习运用3-2-1关联法,要求学生讨论每章出现的新关联以及对主题的理解。

(2)调动已知。在新课程学习前,先要求学生写出与学习主题相关的3个关键词、2个问题、1个比喻。其中,3个关键词能够激活学生的思维,2个问题有助于学生深入思考,而1个比喻负责检验学生对主题的理解程度。关键词无所谓对错,它只是思维的起点。所以教师要让学生放下顾虑,最先浮现在脑海中的是什么就写什么;也可以快速提问,想了解什么就写什么,或者想考查别人什么就写什么;至于比喻,则明喻暗喻都可以。

(3)教学。教师组织新知学习,可以是看一段视频、学习一段材料,可以是做一次实验、看一下实物,也可以是教师精讲、学生讨论,当然还可以是综合以上所有方式。教学没有时间限制,可以是一节课,也可以是一周的课,最重要的是能充分调动学生的思维,产生新的理解。

(4)复盘新知。学生再次写出3个关键词、2个问题、1个比喻。要求学生在学习之后,就同一主题再次写出浮现在脑海中的3个关键词、2个问题和1个比喻。

(5)关联。要求学生关注自己的想法在学习前后的变化情况,帮助学生看到自己之前是怎么想的,之后是怎么想的。除此之外,还鼓励学生发现一些新旧知识之间的联系。

(6)交流。可以是学生之间的配对或小组交流,也可以是教师主导的全班交流,目的是让学生发现别人的想法变化和比喻给自己的启发,并解答一些代表性的问题。

填写关联表时,教师一定要给学生预留足够的时间。有教师可能觉得这会浪费课堂教学时间,但这确实是了解学生思维的有效方法,只有在了解学生想法和思维过程的基础上,教学才能做到有的放矢。

3-2-1关联法也可以有变式,主要是调整3-2-1的内容,但是更推荐保留1个比喻,因为比喻能够揭示学生的理解甚至某些误解。

例如,某学生最初分析消化系统时,使用的喻体在本质上是线性结构,认为消化系统像一条道路、一条河流,经过一段时间的学习之后,学生使用的喻体发生了变化,认为消化系统像一块手表、一个工厂。手表、工厂等喻体在本质上是网络结构,更像一个完整的系统。

通常学生刚开始使用该策略时会遇到困难,不知如何比喻。必要时教师需向学生举例说明明喻或暗喻的方法,或者强调喻体与本体之间的关系。

学生填写的消化系统3-2-1关联表

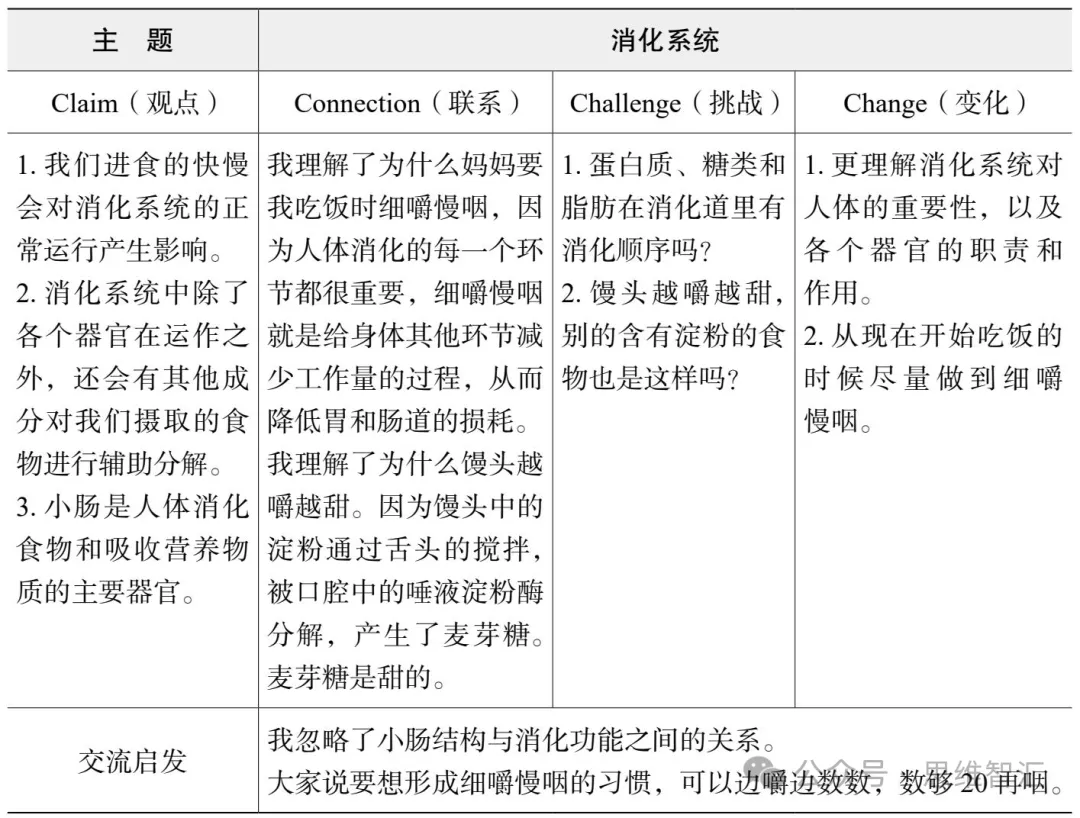

04 4C策略

4C是claim(观点)、connection(联系)、challenge(挑战)、change(变化)的首字母缩写。4C策略要求学生明确所学内容,从联系的角度出发,不断提出质疑,寻找核心观点,最终学会灵活运用。

4C策略的具体流程如下:

(1)学习新知。既可以是教师在课堂上讲解,也可以用于学生自学学习材料。

(2)写出观点。新知中有哪些令人深思的重要观点?学生应该学会标注新知中的要点、概念或主题,并能够简单评论,即能够用自己的语言表达,而非引用原文或教师的原话。

(3)写出联系。所学新知与已知、生活有哪些联系?启发学生寻找能够产生共鸣的内容或观点,即他们的亲身经历或与已学知识相关的信息。这可以激发学生学习的兴趣。

(4)写出挑战。所学新知中的哪些观点、立场或假设存在问题,或者说让学生感觉到疑惑?这能帮助学生学会提问,提升自主学习能力。

(5)写出变化。学生在回顾所学的基础上,思考其对自己认知、行为和态度的影响,看自己分别发生了怎样的变化。比如学生在学完一节数学课后,掌握了一种新的解题方法;在学完《劝学》后更理解学习对自己的意义,打算增加日常学习时间。一旦学生发现自己学习前后的变化,就提升了学习成就感。

(6)交流。交流不必等到学生都写完4C之后才开始,在前面的每一步之后都可以组织学生两两讨论、小组讨论或者全讨论。不管采用哪种交流方法,教师都需要在结束后进行总结,让学生发现这种方法是如何帮助他学习的。

实施4C策略时,也可先让学生组成小组,给每组发一张4C表,并向学生详细介绍4C策略的每个步骤及其填写方法,让学生先自学,再共同讨论填写4C表,之后再进行组间交流或全班讨论。这将有助于提高学生的自主学习能力,也让学生的学习过程清晰可见。

下面分别呈现一位小学生在英语课上学习交通工具时填写的4C表和一位初中生在学习消化系统时填写的4C表。

“I go to… by…”4C表

消化系统4C表

AI时代背景下,思维可视化是对教育本质的回归——让学习真正成为思维生长的旅程。学生终将在思维的“可见” 中收获超越知识的能力:独立思考的勇气、深度探究的执着以及多元联结的智慧。

这些策略的价值,远不止于课堂上的思维外显,更在于为学生埋下终身学习的种子—让每一次思考都成为照亮认知盲区的火炬,让每一次表达都化作建构学生知识大厦的砖石。当教育真正看见思维、尊重思维、滋养思维,我们终将培养出既能洞见本质,又能创造可能的“思考者”,而他们才是行走未来的生力军。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论