来源公众号:探索宇宙奥秘号

当一盘凉拌海带丝被端上餐桌,你可能不会想到这抹翠绿竟然是“植物界的叛徒”,这个全身翠绿能进行光合作用的常见生物,竟然不是植物。而且当我们夹一筷子放入嘴里咀嚼时,你也不会想到你吞下的其实是一只1.6亿年前的“海洋怪兽”,它曾见证恐龙灭绝,还差点引发分类学革命!

我们被“假植物”骗了多少年?

海带虽然很像蔬菜,而且许多人也这么叫它,但事实上它不仅不是蔬菜,连植物都算不上,它的真实身份是色藻界(Chromista)的褐藻,和植物的基因差异比人类与青蛙还大,就跟夏季人工湖里泛滥发臭的蓝藻一样,它们都不是植物。下面我们简单的来说一下它与植物的区别。

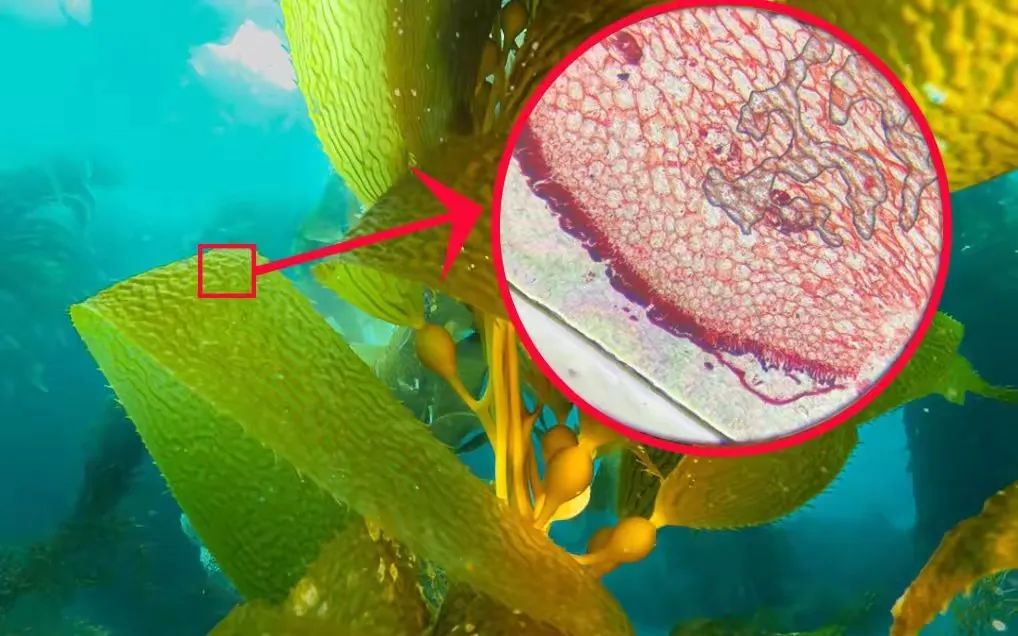

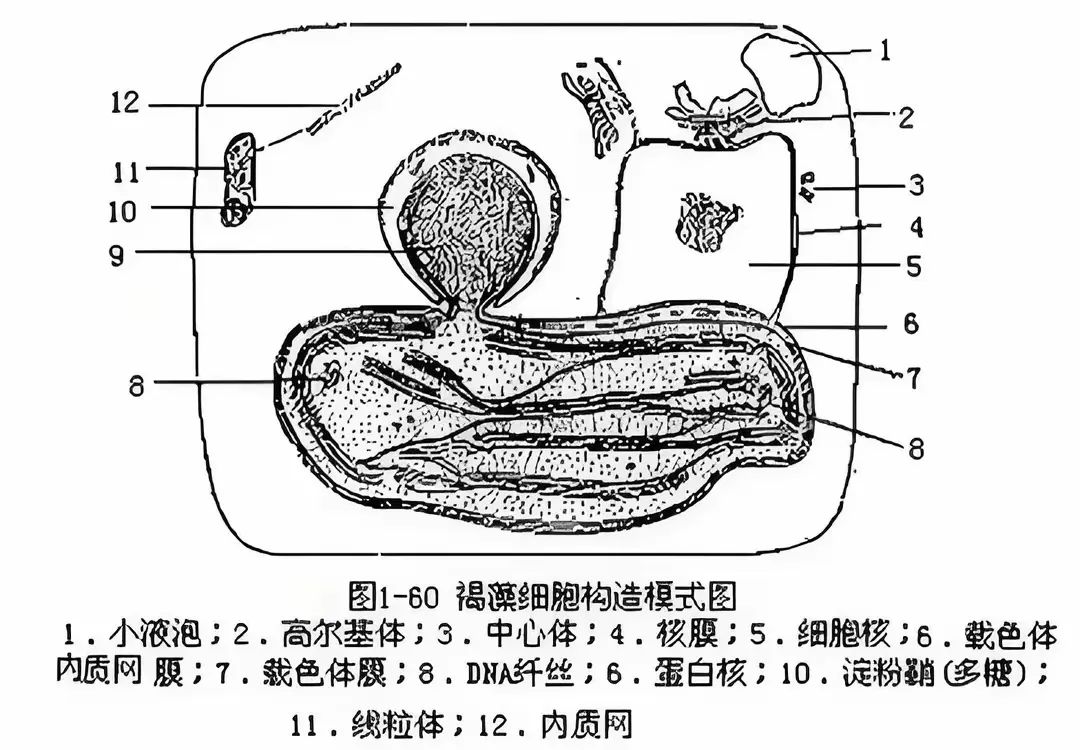

首先是细胞结构。植物的叶绿体包裹在双层膜内,而海带的叶绿体竟有四层膜,而这其实是远古吞噬蓝细菌留下的“犯罪证据”;其次是细胞壁成分,植物靠纤维素撑起骨架,海带却用藻朊酸钙+褐藻胶当盔甲,这这就是它煮在汤里会煮出黏糊糊的“防护液”的根本原因;

最后是生存逻辑,植物靠叶片的叶绿素合成营养,用根吸水,再提供内部的纤维结构将水运送到树干和树枝的各个部位,而海带的假根只是个“吸盘”,营养全靠表皮直接吞海水。

因此,如果海带是植物的话,那水母就该算是蘑菇了!

海带的“三姓家奴”之旅?

在三国时期,战神吕布就被称为“三姓家奴”,原因是他先后给三个主公效过力(丁原、董卓和刘备),而海带也堪称是生物界的“三姓家奴”,因为它也曾经有过三个不同的分类。

第一代,植物界的寄居时代(1735-1866)。早在1735年,瑞典分类学家卡尔·冯·林奈大手一挥,把能光合作用的生物都塞进植物界。而同样可以进行光合作用的海带自然是跑不了。只不过当时的海带还叫“昆布”,这个分类法一直持续了130多年。

第二代:原生生物界的过客(1866-1969)。到了1866年,科学家们用显微镜发现了单细胞的藻类,之后单细胞的藻类集体独立,成立了原生生物界,起初海带也在里面。但在显微镜下,海带原形毕露,它是多细胞的,所以它再次被扔回到了植物界。

第三代:色藻界的终极逆袭(1969至今)。到了1969年,DNA技术的出现给了海带再次变换身份的机会,尤其是DNA的测序技术用到海带上之后,科学家们发现海带的叶绿体含特有色素岩藻黄素,与植物叶绿素压根不是同源基因!它最终被发配到色藻界褐藻门。

至此,海带的归属终于尘埃落定,它成为色藻类的一员,远离了待了200多年的植物界。

细胞里的谍战:四层膜叶绿体的诞生

海带叶绿体的四层膜是它区别于植物最大的特点之一,而这个四层膜其实记录着一场史诗级“细胞吞噬案”。早在12亿年前的寒武纪,原始的真核细胞吞下了蓝细菌,正是这次吞噬,让它们出现四层膜。

第一层膜是被吞蓝细菌的细胞膜(受害者外套),第二层膜是宿主消化时裹上的“裹尸布”,第三和四层膜是海带祖先二次吞噬其他藻类加的“防盗门”。而这套叠甲的操作让海带获得了超能力,首先是用岩藻黄素捕获深海蓝紫光(植物叶绿素在深海全瞎,因为海底本身阳光就难以照射到);其次是它的叶绿体自带“防辐射涂层”(褐藻糖胶抗核污染),最好是离水3小时启动自毁程序(植物能撑3天)

因此,看起来普普通通的海带其实是经过了亿万年的进化,而它也成功的生存到了今天。

海带比植物更懂“适者生存”

当植物在陆地和昆虫斗智斗勇时,海带在深海完成三项逆天进化。第一项是繁殖机制,我们吃的海带其实是它的孢子体,就好比蘑菇一样,这是它进行光合作用的场所,而配子体几乎是隐形的,它躲在石缝里只有0.5毫米,只有在温度适宜是才在缝隙里完成交配,温度一旦发生变化,配子体就会进入休眠状态。

第二项是碘富集能力,1克海带等于3.5吨海水的碘浓度,秘诀在于表皮细胞布满“碘泵”,吸碘速度比植物快200倍,这是也是海带补碘的秘密,而它的这种进化其实是为了中和深海硫化氢毒素演化出来的。

第三是海洋基石。在海洋中,海带可以说是基石物种,这是因为它不仅仅是许多海洋生物(海胆、对虾等等)的食物,它本身分泌的褐藻胶还是牡蛎幼虫的“婴儿床”,帮助牡蛎更好的生长发育,因此海带密集的地方通常牡蛎就比较富集,而植物黏液只会招虫。

结语

其实,我们对地球生命的认知还处于初级阶段,有许多未发现的生物,也有许多新生和灭绝的生物。对于海带来说,它是什么样的生物其实并不重要,重要的是人类的祖先竟然发现了它能吃,这确实是个了不起的发现。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论