来源公众号:真心章雄

在传统的生物学课堂中,教材常常被视为不可逾越的权威文本,教师“教教材”、学生“学教材”的模式长期主导教学实践。当教师将教材内容原封不动地“搬运”到课堂时,知识传递的单向性与学生认知的多元性之间便形成难以调和的矛盾。新课改背景下,“教材”向“学材”的转型,正是对生物学教育本质的回归——从“以教为中心”转向“以学为中心”,让静态的文本转化为动态的学习资源,激发学生作为认知主体的能动性,创造生动活泼、紧张和谐的生物学课堂,落实生命观念、科学思维、科学探究、社会责任等核心素养。

1 内在逻辑:生物学视角下的转型必然性

1.1 学科特性驱动转型

生物学本质是一门实验性与系统性并重的科学。微观世界的不可见性(如细胞分裂、DNA复制)与宏观生态的复杂性(如物质循环、能量流动),决定了单纯依赖教材文字难以建立深刻认知。

例如,在教授“减数分裂”时,教师可以突破教材中橡皮泥建模的局限,改用磁力片模拟染色体行为,通过拉动棉线演示纺锤体功能,使抽象过程动态可视化。这种改造直击生物学教学的痛点:将微观过程具象化、动态化。

图1 《减数分裂》模型制作

1. 2 素养目标的内在要求

新课标强调生命观念、科学思维、科学探究、社会责任等核心素养,单纯知识传授难以支撑其发展。例如“制作细胞模型”项目中,学生需通过材料选择(如豆类、黏土)、比例计算(细胞器尺寸关系)、结构标注等实践,同步发展“结构与功能观”“模型与建模”能力。此类任务将教材中的结论性描述(如“线粒体是动力工厂”)转化为可操作的探究过程,使核心素养落地生根。

图2 《真核细胞结构》模型制作

1 .3 前沿动态的倒逼机制

生物学知识更新迅猛,教材内容易滞后。2019年人教版教材将“干细胞研究”替换为“体细胞克隆猴”案例,正是对科学前沿的及时响应。教师需将教材作为起点,补充CRISPR基因编辑、mRNA疫苗等新进展,引导学生理解科学的迭代本质——这正是“学材”动态性的核心体现。

图3 《克隆猴中中和华华》 选择性必修3

2 实践路径:生物学特色的四维重构

2.1 解构教材权威:从“照本宣科”到“创生设计”

跨学科整合:如光合作用教学,可打破教材分章限制(人教版分散在“有机物制造”与“碳-氧平衡”两章),重组为“能量转化”主题单元。通过设计“为社区设计光合农场”项目,融合物理(光能转化)、化学(反应方程式)、工程(结构设计)等多学科知识,解决内容衔接断裂问题。

问题转化:将结论式表述转为探究性问题。例如《遗传信息的表达》一课,隐去教材中转录翻译的静态图示,代之以“基因表达”角色扮演游戏:学生分组模拟核糖体、tRNA、mRNA的协作过程,在篮球场动态演绎肽链合成。抽象概念在具身认知中内化。

2.2 重构学习情境:从“抽象符号”到“生命体验”

实验探究转化:将验证性实验升级为探究任务。如“种子结构观察”可转化为“探究种子结构与幼苗发育的关系”:学生对比浸泡种子与萌发种子的结构变化,自主发现胚轴、胚根的功能。在观察中建立“结构-功能”这一生物学核心观念。

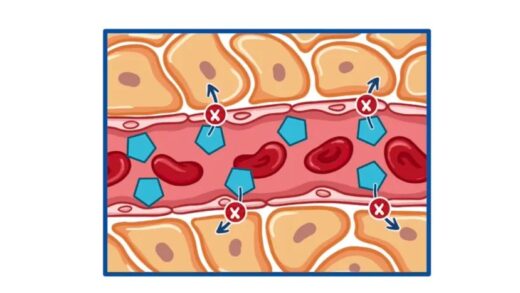

生活化情境创设:如学习“物质跨膜运输”时,用鸡蛋卵壳膜替代教材中的透析袋:学生目睹蔗糖溶液从卵壳渗出,自然引发对渗透压的追问。利用校园资源开展生物调查(如为植物挂标牌),将学科知识与生命体验深度联结。

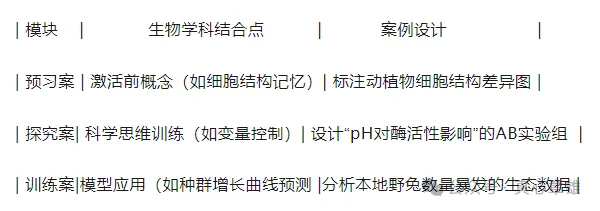

2.3 构建支持系统:分层导学案的设计

生物学存在显著的认知梯度(如分子→细胞→个体→生态系统),需针对性搭建支架。如导学案体现“三阶进阶”

图4 导学案体现“三阶进阶”模式图

为不同学生提供个性化资源包:学困生附加显微观察视频二维码;优生提供文献包(如《自然》期刊中细胞器演化新说)。

2.4 创新评价机制:凸显生物学实践品格

2.4.1 过程性追踪:采用“实验室行为观测表”,记录学生在解剖、显微观察等操作中的规范性与创新性。

2.4.2 成果多元化:除常规测试外,增设“生态瓶稳定性评估”“遗传病家系分析报告”等实践评价,强调生物学知识的应用价值。

3 制度保障:构建生物学科的协同网络

3.1 教师研修升级:开展“跨学科研修”:如遗传学教师研习编程以模拟基因频率变化;生态学教师学习GIS技术绘制校园物种分布图。

3.2 资源库动态更新:建立“前沿案例库”,收录最新成果(如AlphaFold预测蛋白质结构),并配套教学设计。利用AI工具动态生成变异习题库,适配不同学生认知水平。

3.3 教研共同体建设:形成“高校-中学-科研机构”联动机制:邀请遗传学实验室研究员指导学生解读基因测序数据,让实验室真实数据走进课堂。

总之,教材变学材的本质,是从“生物知识传授”走向“生命观念培育”的范式革命。当教师将DNA双链模型转化为学生手中的拉链道具,当减数分裂从平面图示变为磁力片的动态演绎,生物学教育便挣脱了文本的桎梏,成为一场探索生命奥秘的对话。

要求我们以生物学科特质为锚点——在实验中求真,在系统中求联,在生命中求美。唯有如此,方能使学材成为滋养科学思维与生命意识的沃土,让每一个年轻的心灵在微观与宏观的交响中,听见生命演化的壮丽诗篇。

正如那枚被学生亲手剖开的种子,教材是坚硬的种皮,守护着知识的原始基因,而学材是萌发的胚芽,在实践的土壤中向着认知的日光,长出属于自己的生命之树。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论