来源公众号:中小学科学教育 作者:陈烟兰 禹娜

摘要:社会性科学推理能力是中学生解决社会性科学议题需具备的关键性思维品质,包含复杂鉴定、理论探究、观点质疑、立场协商和视角整合五个维度。对福建省某重点中学的高中生实施测试的结果显示:大多数学生具备鉴定议题复杂性的能力,但有不少学生依赖日常经验作出决策,只有部分学生能质疑证据的可靠性;多数学生只能简单表达自己立场,观点协商有限;部分学生能展现出整合不同学科概念的能力。对此,建议日常教学以系统论作为科学思维工具,建立日常情境与学科概念的联系,搭建推理脚手架,融入跨学科概念,建构小组协商策略,促进高中生社会性科学推理能力的发展。关键词:社会性科学推理能力;社会性科学议题;能力测评

本文目录结构

一、社会性科学推理能力及其维度构成

(一)社会性科学推理能力内涵

(二)社会性科学推理能力维度

二、研究设计与方法

(一)测评方法

(二)研究对象

(三)测评工具

三、社会性科学推理能力测评结果

(一)大部分学生从系统视角鉴定议题的复杂性,部分学生局限于单一视角

(二)不少学生依赖经验探究议题,部分学生能通过探究获得证据

(三)大多数学生观点质疑能力较弱,部分学生能基于证据质疑

(四)较多学生碎片化罗列知识,部分学生能整合学科概念

(五)大部分学生简单回应立场,少部分学生采取协商策略

四、研究启示

(一)以系统论作为科学思维工具,促进复杂鉴定

(二)建立日常情境与学科概念之间的联系,驱动理论探究

(三)搭建推理脚手架,展开质疑辩驳

(四)融入跨学科概念,打通学科间隔阂

(五)建构小组协商策略,达成视域融合

作者简介:陈烟兰,福建师范大学生命科学学院讲师;禹娜,华东师范大学生命科学学院教授、博士生导师。

引文格式:陈烟兰, 禹娜. 高中生社会性科学推理能力表现研究[J]. 中小学科学教育, 2025(4): 46-53.

社会性科学议题(socio-scientific issues,SSI)是指与科技相关的社会问题,具有社会性、伦理性、科学性和开放性特征。引入社会性科学议题有助于培养学生的科学思维与实践能力,促进跨学科融合学习,提升核心素养。然而,大部分中学教师仅将社会性科学议题作为课堂教学的热点情境导入,导致知识与议题的关联被割裂;加上课堂教学时间紧凑,教师实施社会性科学议题教学的可行性不强。社会性科学推理(socio-scientific reasoning)是学生解决社会性科学议题的关键思维品质。相关实证研究表明,社会性科学推理能有效提高学生基于科学概念解决社会性科学议题的能力以及应对现实复杂性和不确定性的能力,发展科学素养。关注社会性科学推理能够解决目前社会性科学议题教学实施的困境。国外已有对大学生社会性科学推理能力测评的相关研究,但对高中生的测评以及对个体在讨论社会性科学议题过程中如何消解不同声音冲突的研究尚嫌不足。国内学者对社会性科学推理能力的探讨较多停留在理论阐释层面,实证研究匮乏,尤其缺少测评研究。高中生正处于认知发展的关键时期,且具备联系不同学科知识储备以解决社会性科学议题的基础。基于此,本研究主要探讨两个问题:(1)社会性科学推理能力的维度有哪些?(2)高中生社会性科学推理能力的总体表现如何?由此,总结高中生社会性科学推理能力的表现特征,针对能力培养提出研究启示,以期更好地发展高中生的科学素养。

一 社会性科学推理能力及其维度构成

(一)社会性科学推理能力内涵

个体在讨论社会性科学议题的过程中,需要思考和评价不同的冲突观点,作出知情决策。因此,从科学认识论的角度来说,个体解决社会性科学议题的过程如同科学家生产科学知识的过程。个体需要通过探究的方式,获得事实性证据,提出观点。然而,任何实验都无法就自己本身是否正确提供一个明确的答案。所以,当科学家提出新理论解释现象时,需要通过推理和论证等方式进行辩护,再经其他科学家同行评议,直到获得科学共同体的认可,这一理论才成为科学知识。

从发展功能性科学素养的角度来说,个体要成为社会中的负责任公民,需要应用科学知识参与社会性科学议题讨论,并理解科学如何受到社会价值观等因素的影响,在不同的视角立场间协商,作出全面知情的决策。对此,桑德勒(Sadler)等认为,社会性科学推理是应用整体性思维方式鉴定社会性科学议题情境的复杂性,从不同的角度分析和解决社会性科学议题,持续探究以减少情境的不确定性,并质疑信息来源的可信度,综合作出决策的一种复杂思维方式。能力是个体顺利完成某种活动所需的个性心理特征,指向个体具备的思维品质达到了怎样的程度。

综上所述,社会性科学推理能力可界定为个体在解决社会性科学议题的过程中,通过鉴定议题的复杂性、获得证据、提出观点、质疑证据的可靠性、协商不同观点作出决策等一系列活动表现出来的不同发展水平的思维技能。

(二)社会性科学推理能力维度

桑德勒指出,社会性科学推理包含复杂鉴定、理论探究、观点质疑、综合多学科视角四个维度。基于主体间性理论,本研究增添“立场协商”维度,构成社会性科学推理能力的五个维度。

第一,复杂鉴定。从系统论的角度来说,复杂性要求在被分割的组分之间重建联系,建构整合作用的总体。因此,应从组分的数量、种类及相互间作用关系的强弱等方面鉴定社会性科学议题的复杂性,即聚焦议题包含的科学、社会、政治和经济等组分及其之间的关系。基于此,复杂鉴定是指从科学、社会、政治等多种视角鉴定议题情境的复杂性。

第二,理论探究。理论探究强调个体通过建构模型或收集资料等获得证据,并基于证据逻辑推演得出观点。桑德勒认为,社会性科学议题作为结构开放的争议性话题,其探究若仅聚焦科学维度或社会维度,便算不上高级的实践活动(less advanced practice)。因此,对议题的探究需要超越科学范畴,综合考量科学与社会维度作出决策。综上,理论探究是指通过建构模型、分析文献资料等方式得出与科学和社会维度相关的数据,将其作为证据解释观点,并建立证据和观点之间逻辑关系的一种探究方式。

第三,观点质疑。从科学本质观角度看,科学知识的生产过程不仅包含科学家头脑内部的建构和思辨,也包含科学共同体的质疑、辩驳活动。科学家生产知识的过程特征,赋予了个体学习科学知识的特征。但事实上,个体在作出社会性科学议题的相关决策尤其是社会维度的决策时,更容易选择符合其信念、知识或个人价值的观点,而非考虑证据。因此,在解决社会性科学议题时,个体对不同立场的观点进行质疑和辩驳尤为必要。综上,观点质疑是指面对不同视角,个体基于证据评估对方观点的优缺点,质疑证据来源的可靠性以及推理过程的逻辑性等。

第四,视角整合。融合不同学科解决社会性科学议题的样态有多学科和跨学科之分。其中,多学科指向多个学科并列解决问题,学科之间的界限仍然存在;而跨学科则软化学科界限,指向整合不同学科的概念、原理和方法以解决问题。从系统论的观点看,解决问题时涉及的各学科之间的关系是相互交织而非平行的,即各学科间相互重叠的部分存在贯通的方法论体系。因此,解决社会性科学议题指向不同学科视角的整合。为此,本研究将桑德勒提出的“综合多学科视角”改为“视角整合”,指向整合不同学科的概念和原理,从科学和社会视角综合作出决策。

第五,立场协商。已有实证研究发现,大部分学生很难从多个角度考虑问题。因为个体倾向于寻找确定性或强化自身的立场,且不会因为观点被他人驳斥就轻易放弃。维果茨基(Vygotsky)阐释了社会化的交流经验是如何进入个体的思维进程中去的。从社会建构主义理论来看,在个体间的社会化互动交流过程中,将不同的观点内化才能发展个体的认知结构。在解决社会性科学议题的过程中,协商多种不同的观点,消解冲突,达成一致意见是必要的。基于主体间性视角探讨学生因立场观点不同而产生的冲突具有适切性。罗梅维特(Rommetevit)强调对不同立场的协商交流是主体间性形成的关键。协商的方式包括延伸、同意、强调等。其中,延伸指接受同伴观点,并对其观点增添新的信息,推动对话的持续进行;同意包括接受、修改和寻找理由解决冲突;强调的目的是让同伴的注意力转向自己的观点。基于此,立场协商是指面对不同的观点时,通过协商的方式,如增添新的信息等,达成一致意见。

二 研究设计与方法

(一)测评方法

主观性试题不仅能让学生建构假设性对话,维持个体和社会模式之间的轮换,弥补个人推理中其他声音的缺席,还能呈现论证过程,减少因表面理解而答对的概率,更能考查学生解决真实性情境问题的水平。考虑到国际测评项目PISA和TIMSS均采取纸笔测验考查科学素养,本研究开发主观性试题并采用纸笔测验的方法测评高中生的社会性科学推理能力。

(二)研究对象

本研究在福建省某重点中学采取概率抽样方式选择研究对象。以班级为抽样单位,初测阶段进行两轮小范围试测,并访谈学生和教师,以检验试题难度的适切性、语言表达的清晰度等。从统计学角度来看,试题数和样本量之间的比例为1∶10,检验出来的结果较为可靠。因此,在实测阶段,随机抽取高二和高三学生参与测验,共回收637份试卷,有效试卷为612份,有效率为96.08%。同时,随机访谈2名学生,引出其解决社会性科学议题的思考过程。三轮测验时长均为40分钟。

(三)测评工具

本研究通过改编PISA 2015科学素养测试题、我国高考题以及桑德勒团队和欧文斯(Owens)团队所编创的试题,编制出15道试题。经过两轮初测和工具修订,实测的试题共14道。在测评工具的质量评估方面,应用Winsteps 3.72.0软件进行Rasch模型分析。统计结果显示,被试能力值为-0.06,题项平均难度为0.00,表明题项与学生能力值相匹配。被试分离度和信度分别为1.68、0.74,题项分离度和信度分别为12.08、0.99,表明信度良好,能区分出高、低水平学生。Infit和Outfit MNSQ均处于1.00左右,符合理想值范围[0.50—1.50];Infit和Outfit ZSTD均落在理想值范围[-2.0—2.0],表明题项的效度良好。通过对测评工具内部一致性的分析,克隆巴赫α系数为0.691,表明测评工具的内部一致性较好。

三 社会性科学推理能力测评结果

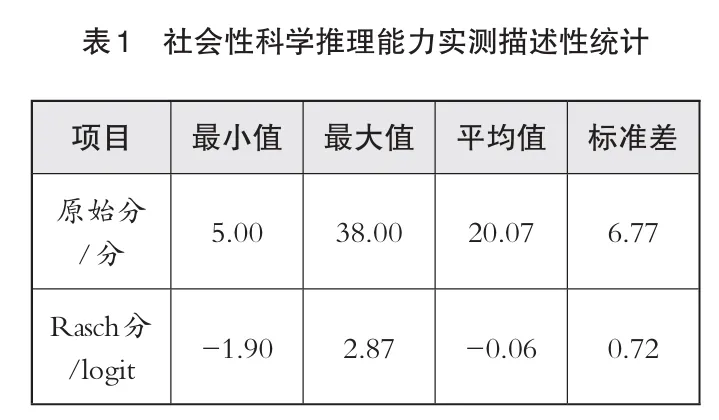

应用Rasch模型将考试分数转换为logit分,对测试结果进行描述性分析(见表1)发现,学生成绩最高为38.00分,对应的能力值为2.87 logit;最低为5.00分,对应的能力值为-1.90 logit。学生成绩平均值为20.07分,对应的能力值为-0.06 logit,表明高中生社会性科学推理能力总体表现中等。

经过Rasch模型分析得出社会性科学推理能力五个维度的平均能力值如表2所示。其中,复杂鉴定能力值最高,观点质疑能力值最低。说明学生鉴定社会性科学议题情境复杂性来源的能力较强,质疑同伴观点的能力较弱。

接下来,本研究以各题项的Rasch难度值为基点,结合各维度的Rasch均值,统计分析具有显著差异的logit临界点,对学生能力进行水平划分。

(一)大部分学生从系统视角鉴定议题的复杂性,部分学生局限于单一视角

研究结果显示,在复杂鉴定维度,高水平学生占67.48%,低水平学生占32.52%,大多数学生具有鉴定社会性科学议题复杂性的能力。这说明大部分学生能从系统论视角鉴定真实情境的复杂性来源,从科学、社会或政治等角度分析议题,部分学生倾向于以单一线性思维分析议题,仅从科学内部组分鉴定复杂性来源,忽略组分间的关系。这也反映出当前分科教学的方式使得复杂鉴定水平较低的学生倾向于以单一学科思维分析问题,建构的知识较为零散。可见,将复杂系统观点显性地引入课堂教学,促使学生在认识论、方法论层面联系不同学科视角具有必要性。

(二)不少学生依赖经验探究议题,部分学生能通过探究获得证据

研究结果显示,在理论探究维度,低水平学生占48.70%,高水平学生占51.30%。这表明有不少学生依赖日常生活经验作答,未通过探究的方式来获得数据、证据支持观点。这有两方面的原因。一是较多学生缺乏解答日常生活情境试题的经验。事实上,将知识和技能进行解构的传统测试方式仍然在课堂上占重要地位。PISA 2015科学素养测试结果反映出我国学生解决现实复杂性问题的能力较为薄弱,对于知识的灵活应用能力弱于其他一些国家。二是当前高中阶段侧重程序性操作的实验性探究,学生从科研文献等材料中获得证据支持观点的能力较为薄弱。心理学领域的双过程理论认为,制定社会性科学议题决策时通常涉及两种不同的过程:直觉和分析性。具体而言,制定决策时先被个体经验影响,然后才是论证、推理。显然,理论探究表现水平低的这部分学生从直觉转向分析性的路径受到阻遏,即其脑海中的日常生活经验与学科概念之间是割裂的。可见,个体需要与现实世界的真实情境互动,即从日常生活经验出发,逐渐过渡到学科符号、概念和方法来作出决策。而理论探究表现水平高的学生则倾向于通过探究的方式获得数据、证据,建立观点与证据之间的逻辑关系。

(三)大多数学生观点质疑能力较弱,部分学生能基于证据质疑

研究结果显示,在观点质疑维度,低水平学生占55.72%,高水平学生占44.28%。这表明大多数学生判断个体间的观点是否存在冲突,以及基于证据评估对方观点的能力较为薄弱。这是因为个体易产生“我方偏见”或“确认偏见”,忽视他人的观点,单向度地思考问题。同时,传统课堂很少将学生的质疑能力作为显性的教学目标,加上以知识为中心的传统授受方式,使得大部分学生养成了接受知识、较少主动对课堂上习得知识发出质疑的习惯。观点质疑的不同表现水平反映出两种不同的学习观:接受知识观和建构知识观。低水平学生是知识的被动接受者,即将知识等同于信息,接受并同化构成知识图示。按照皮亚杰(Piaget)的观点,个体图示结构的改变是先顺应再同化。因此,接受知识的学生脑海中的图示结构并未发生“革命性”的改变。而高水平学生则是主动的建构者,基于证据质疑知识的生产过程,完善自己的观点,主动建构对学科概念的理解。

(四)较多学生碎片化罗列知识,部分学生能整合学科概念

研究结果显示,在视角整合维度,低水平学生占54.24%,高水平学生占45.76%。低水平学生倾向于片面的思维方式,仅罗列单一学科概念和零散的知识;而高水平学生能建构不同学科概念之间的网络结构,整合不同学科的概念和原理,从科学和社会视角综合作出决策。视角整合的不同表现水平也反映出两种不同的知识观:一是知识的权威性和客观性,个体以掌握知识为主而忽视对知识来源的思考;二是知识的建构性,个体从方法论层面思考知识的生产过程。这两种不同的知识观为当前课堂教学促进学生整合不同学科视角提供了重要启示。

(五)大部分学生简单回应立场,少部分学生采取协商策略

研究结果显示,在立场协商维度,低水平学生占27.12%,高水平学生占22.72%,处于这两个水平之间的占50.16%。在现实复杂性情境中面对各方观点冲突时,有的学生证据意识强,但协商程度不够,只能简单表达自己的立场,没有建构出新的观点。从维果茨基的个体间互动观点来看,简单的回应交流并未发生知识的重构,未能转为个体内部的认知结构。少数学生能基于他者观点,增添新的信息,作出新的解释,重塑自身认知结构。立场协商的不同表现水平同样反映出两种不同的对话特征:一是累积型话语,学生简单回应他人观点,或简单重复,或接受观点;二是探索型话语,经过不同程度的协商达成视域的融合,学生视角得到拓展,认知结构得以重塑。两种不同的对话特征为当前课堂促进学生小组的对话发生提供了重要启示。

四 研究启示

(一)以系统论作为科学思维工具,促进复杂鉴定

系统论强调关注不同要素及各要素之间的关系。社会性科学议题具有复杂性,涉及科学维度和社会维度,并超越单一的因果关系。因此,将系统论作为科学的思维工具融入课堂教学,有利于提高学生复杂鉴定的能力。具体而言,就是从系统论视角解析真实性情境,促使学生在认识论、方法论层面将不同学科知识联系起来:第一,分析议题的情境特征;第二,分析不同情境蕴藏的要素种类及数目;第三,分析不同要素之间的关系,如科学、政治、社会等要素间的作用关系。

(二)建立日常情境与学科概念之间的联系,驱动理论探究

学生在解决日常生活情境问题时偏向基于个人经验作出决策,反映出其脑海中的日常生活情境和学科概念之间是割裂的。因此,有必要建立二者之间的联系,提高理论探究水平。首先,以现实生活为基础创设问题情境,情境之中蕴含着学科概念,既能激发学生讨论社会性科学议题的兴趣,也奠定了表达观点的知识基础。其次,将科学本质观融入议题情境,显性呈现科学本质的特征,引导学生从方法论层面经历科学知识的生产过程,通过探究得到数据,鉴定数据的可靠性,有理有据地提出观点。

(三)搭建推理脚手架,展开质疑辩驳

在传统教学模式中,学生缺乏质疑知识来源或生产过程的体验,导致其在解决社会性科学议题时单向度地对待他人观点。为此,可搭建脚手架,帮助学生展开质疑辩驳,为同伴观点提供反馈。首先,基于活动理论,创设学生小组活动,将任务(客体)和文献资料(工具)等作为固定变量,引导学生面对不同立场,展开质疑辩驳。其次,搭建推理脚手架,如麦克尼尔(McNeill)推理框架(主张—证据—推理),引导学生基于证据质疑他人推理过程是否合理以及证据是否可靠等。通过不同立场观点的交叉碰撞,使学生脑海中的图示结构发生顺应和同化,养成质疑辩驳的思维习惯。

(四)融入跨学科概念,打通学科间隔阂

跨学科概念蕴含不同学科的思维方式及逻辑方法,有助于学生在更高层面上整合各学科思想方法。将跨学科概念作为打通不同学科间隔阂的方法论工具融入课堂,对提高学生的整合能力具有重要意义。首先,对于真实情境中的同一现象,运用不同学科的概念加以解释,可以建立不同学科概念间的联系。其次,寻找不同学科思想和方法的贯通性,抽取贯通的思维方式和涉及的跨学科概念,如结构与功能、因果关系等,可以建立思想和方法上的联系,打破学科间的隔阂,寻找学科间的共同点并迁移整合。

(五)建构小组协商策略,达成视域融合

在学生小组活动中,应引导学生多角度、辩证地分析问题,协商并消解不同立场观点的冲突,达成不同视域的融合,促进个体内认知结构的转向,作出理性决策。首先,识别不同观点背后的立场和蕴含的视角冲突;其次,基于证据表达立场取向,并采取不同程度的协商策略,如同意、增添新信息、提出新观点等,以达成一致意见。化解社会性科学议题中的不同立场观点冲突,可使学生视角得到拓展、最近发展区进一步提升。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论