来源公众号:华东师范大学生物学教学杂志

作者:吴金萍 闫白洋

摘要:以学生的真问题为驱动,以“人类等胎盘哺乳动物的性别决定”为探究主题,以“性反转”现象为载体,结合医学与生物学在基因层面的相关资料,运用人工智能开展生成式探究学习的课堂实践,探索提升学生科学思维能力、发展科学探究能力和深度参与社会议题的教学新形态。

关键词:人工智能;生成式探究学习;性别决定;基因;

ChatGPT、讯飞星火等生成式人工智能(AI-generated content,以下简称AIGC)的相继出现改变了学生获取信息的方式,学生在解决问题或完成任务时,可以利用AIGC查询相关的资料,大大提高了问题解决的效率,但是,也存在着对信息正确性进行识别和判断的问题。如何在课堂中利用AIGC进行探究和实践成为教育改革的重要方向之一。本文以“性染色体上的基因传递与性别相关联”为例,探索AIGC融入课堂教学的实践,为一线教师提供参考。

1 教学内容分析及设计思路

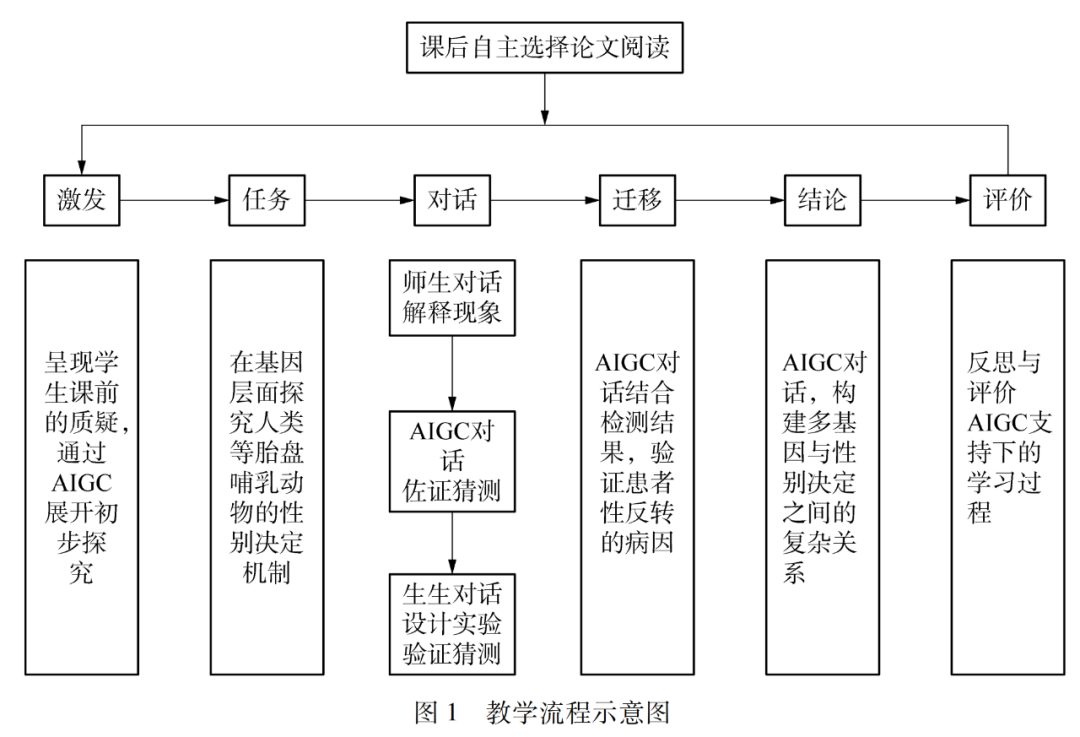

本节课是沪科版高中生物学教材必修2《遗传与进化》第2章第3节的内容,整节课的设计思路是利用黎加厚教授提出的“生成式探究学习模型”进行教学,该模型包括:激发、任务、对话、迁移、结论和评价共六个环节[1]。学生通过AIGC了解有关性别决定的原理,并以学生问题为驱动,激发学生兴趣,以“在基因层面探究人类等胎盘哺乳动物的性别决定机制”为任务,通过AIGC“对话”、生生对话和师生对话探究任务,并迁移到新情境中解决问题,得出结论,对学习经历进行评价(图1)。

2 教学目标

基于课程标准的内容要求、学业要求及学业质量,并围绕培养学生核心素养的要求,制订了如下教学目标:

(1)通过对科研资料与医学资料的分析,构建遗传病常见预防措施的原理模型,并从多基因的角度论证人类等胎盘哺乳动物的性别决定机制,重点提升演绎与推理、模型与建模能力。

(2)通过对事实证据的分析,经历提出假设、检验假设、得出结论等过程,认同实验设计与生物技术在生物学研究中的重要性,提升科学思维能力、发展科学探究能力。

(3)通过讨论社会性问题,树立正确对待人类遗传病的观念和社会责任,鼓励质疑精神,提升分析、解决实际问题的能力。

3 教学过程

3.1 激发与任务 教师呈现学生课前质疑:为什么性染色体同样为XXY的人类等哺乳动物与果蝇的性别不同?提示学生借助AIGC进行初步探究。学生整合AIGC的搜索结果,说出:人类的Y染色体上有SRY基因,有SRY基因才是男性,所以XXY的人类为男性;而果蝇的性别由X染色体条数和常染色体套数共同决定,所以有二条X染色体和二套常染色体的果蝇为雌果蝇。随后教师明确本节课任务:在基因层面探究人类等胎盘哺乳动物的性别决定机制。

设计意图:以课前质疑为驱动,通过整合AIGC的搜索结果,初步自我解惑并形成“Y染色体上的SRY基因决定人类性别”的结论;将探究从染色体层面自然深入到基因层面,展开基于学情的精准探究。

3.2 对话 教师介绍“性反转”现象:主要表现为患者性腺性别与性染色体性别不相符,临床分型主要包括男性反转(46,XX)和女性反转(46,XY)两类。请学生先根据哺乳动物性别决定的原理去推测“性反转”现象发生的原因,再利用AIGC探讨自己的猜测。学生在利用AIGC对话时,因为设问的问题不同,AIGC给出了不同的答案。例如设问“性反转是什么?”时,AIGC给出的答案框架是“染色体异常、基因突变、激素异常、环境因素等”,设问“如何解释男性反转(46,XX)和女性反转(46,XY)两类?”时,AIGC给出的答案框架是“在46,XX男性反转的情况下,SRY基因可能由于某种机制错误地出现在了X染色体上,导致本应发育为女性的个体表现出男性特征;在某些情况下,XY个体可能因为Y染色体上的性别决定区域(如SRY基因)的缺失或功能异常,导致无法正常发育男性特征,从而表现出女性特征”。然后,引导学生合作设计方案证明或证伪AIGC答案的正确性,学生会提出“受精卵时期敲除XY小鼠的SRY基因或利用基因工程技术将SRY基因导入XX小鼠,观察小鼠性别”等,教师要对方案进行分析和反馈,并提供科学史资料“1990年科学家发现性染色体为XY的雄性小鼠,如果SRY基因出现了关键碱基的突变,它们会长出卵巢而不是睾丸”[2],来证明结果。

设计意图:提供真实情境问题,引导学生利用AIGC人机对话查阅答案,并试图设计实验方案验证猜测,培养学生批判性思维能力和正确使用AIGC的能力,提升学生科学思维与科学探究能力。

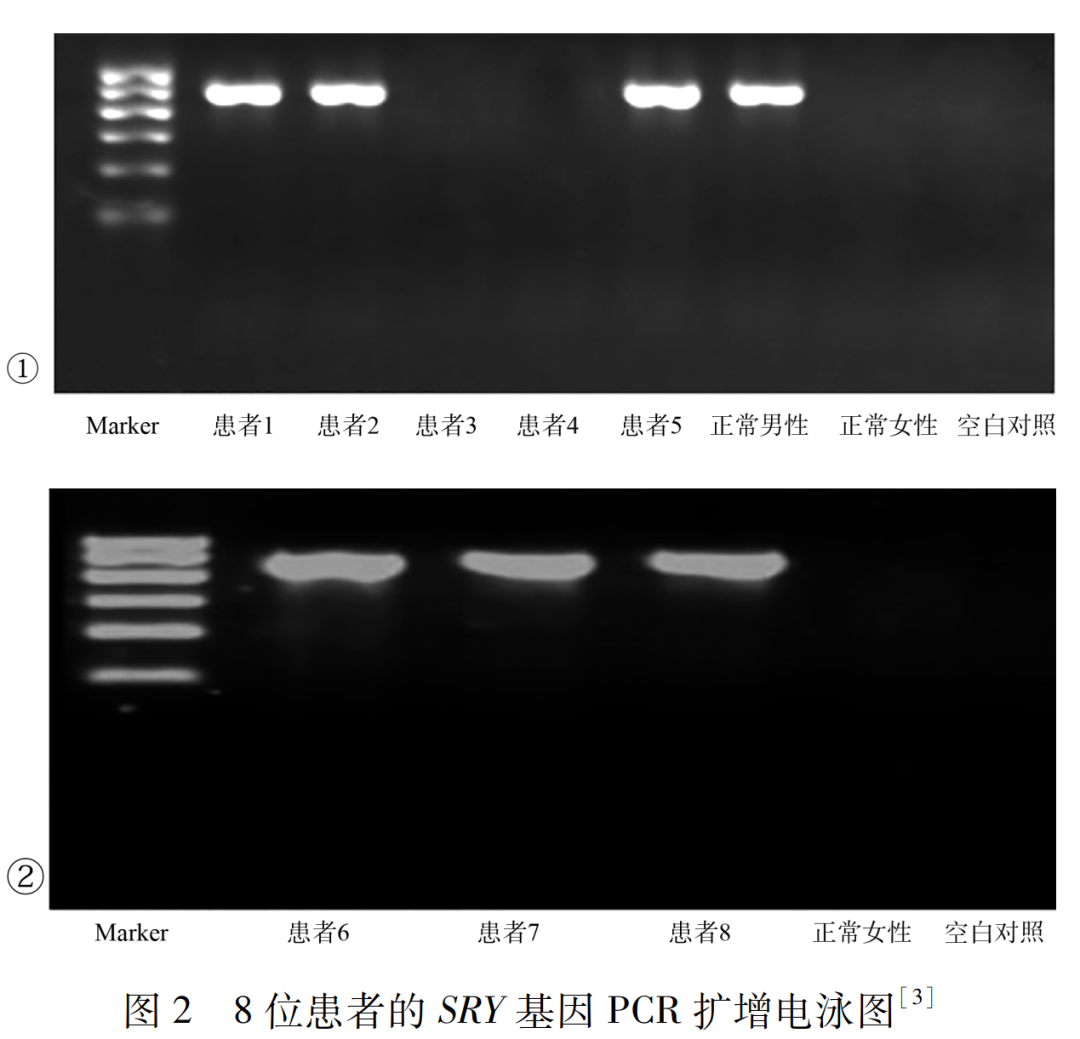

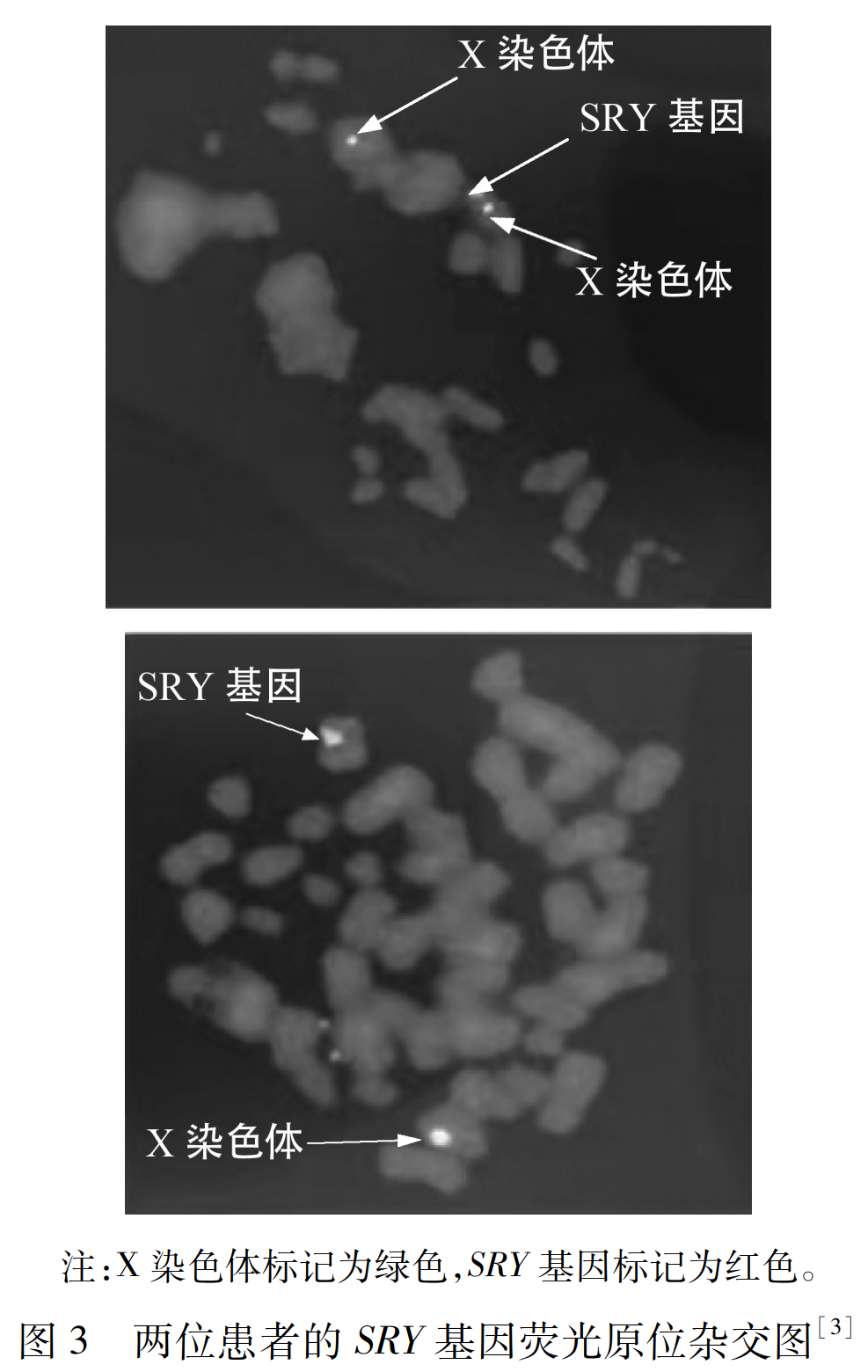

3.3 迁移 出示来自吉林大学第一医院生殖中心8位男性不育且外生殖器发育不良的患者染色体核型检查结果:45+X与46+XX[3]。追问:①你认为患者的SRY基因在哪里?②此8位男性不育患者发生了什么?③如何验证你的猜测?组织学生先组内讨论,再组间交流。学生一致认为SRY基因位于X染色体,由于父亲Y染色体的非同源区与X染色体发生易位引起。学生能够想到需要检测患者X染色体上是否有SRY基因,好几位学生基于自身兴趣或父母的医学背景,能够说出PCR扩增的基本原理,对于基因检测的原理,学生一筹莫展。教师顺势出示患者的SRY基因PCR检测结果(图2和图3),提示关键词:PCR扩增、紫外凝胶成像仪和荧光原位杂交检测,请学生利用AIGC展开人机对话,小组合作解决自身困惑。教师不再做任何提示,只是引导学生组间交流实验原理与检测结果分析,追问:①检测结果符合你的预期吗?②8位患者都需要做这两个检测吗?学生对图2检测结果进行解读时,发现有2位患者没有SRY基因,实验结果并非完全符合预期,自主提出可能还有其他基因参与性别决定,为后续迁移探究学习做铺垫。学生在分析图3结果时发现:患者的SRY基因可以在X染色体上,也可以在常染色体上,自主发现Y染色体既可能与X染色体实现易位,也可能与常染色体实现易位。

设计意图:追问中呈现已知、暴露未知,教师不做纠正,而是呈现患者的检测结果、提示关键词,充分调动学生已有资源与好奇心。学生在运用AIGC展开人机对话的过程中解答自身困惑、生成新的探究需要,完善认知结构。

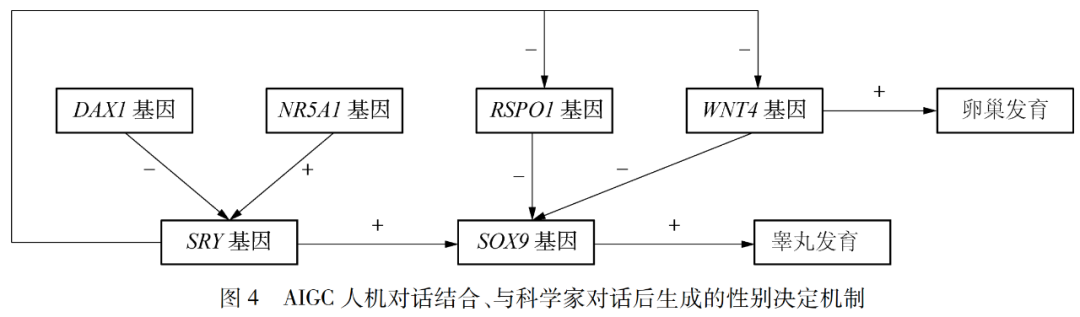

3.4 结论 请学生先根据事实证据利用AIGC探讨自己的猜测。学生在利用AIGC对话时,因为设问的问题不同,AIGC再次给出了不同的答案。例如设问“人类的性别决定由多对等位基因共同决定吗”时,AIGC给出的答案框架是“否,仅由性染色体组合决定”,设问“目前科学研究发现了哪些与人类性别决定相关的基因”,AIGC给出的答案框架是“是,人类的性别决定是一个涉及多个基因和复杂相互作用的调控网络”。教师追问学生:面对AIGC自相矛盾的答案,我们该怎么办?学生主动提出:对于科学问题,科学家的一手资料更具可信度,教师提供部分科研事实,引导学生根据科研资料,结合AIGC对话,构建模型来探究问题的答案,学生建模结果如图4。教师先请学生根据今日探究所学,精炼新主张;再呈现两名无SRY基因患者的RSPO1基因和WNT4基因检测结果:这两种基因均未发生突变,请学生解释可能原因后补充:是否如同学们的猜测,还存在其他与性别决定相关的非等位基因;这些非等位基因之间是否存在更多相互调节关系,有待人类的进一步探究。最后推荐2018年和2022年的两篇具有世界影响力的科研论文,供意犹未尽的学生自主阅读。

相关科研资料如下:

SOX9基因(位于17号染色体):在SRY不存在的情况下,若SOX9在雌性小鼠未分化性腺中过度表达,足以引发苗勒氏管抑制物表达,并使雌性小鼠长出睾丸。

RSPO1基因(位于1号染色体):当SRY基因存在时,RSPO1基因的表达将受到抑制,导致SOX9基因表达的增强,从而使睾丸发育。通过实验敲除雌鼠RSPO1基因,实验对象长出睾丸。

WNT4基因(位于11号染色体):WNT4通过抑制男性性分化、促进苗勒氏管分化和维持卵母细胞健康,在卵巢决定通路中发挥重要功能。通过实验敲除雌鼠WNT4基因,由于缺少WNT4基因的抑制,依然可使SOX9基因的表达量促进原始性腺向睾丸方向分化。

NR5A1基因(位于9号染色体):在NR5A1基因敲除的XY雄鼠中,性腺在胚胎期退化直至完全消失,退化的性腺中未检测到SRY基因的表达。医学中有报道过一例女性46,XY病例,该患者SRY基因无异常,但在9号染色体某处发生连同NR5A1基因在内的7Mb的缺失。

DAX1基因(位于X染色体):DAX1多拷贝基因转入到XX, SRY+/+的小鼠中,将阻止这些小鼠向雄性转化,使其保持雌性。

设计意图:在真实情境问题中引导学生继续利用AIGC人机对话查阅答案,培养学生批判性思维能力;运用科研一手资料,参考AIGC对话结果,构建性别决定的模型,形成“人类等胎盘哺乳动物的性别决定是多基因参与的有序协调过程”的概念,培养学生模型与建模、推理与演绎的科学思维能力。通过对两名无SRY基因患者的分析,形成科学在论证中产生必将在论证中继续发展的观点。保留部分近期科研资料,推荐给有需要的学生自主学习,课后再做个性化交流。

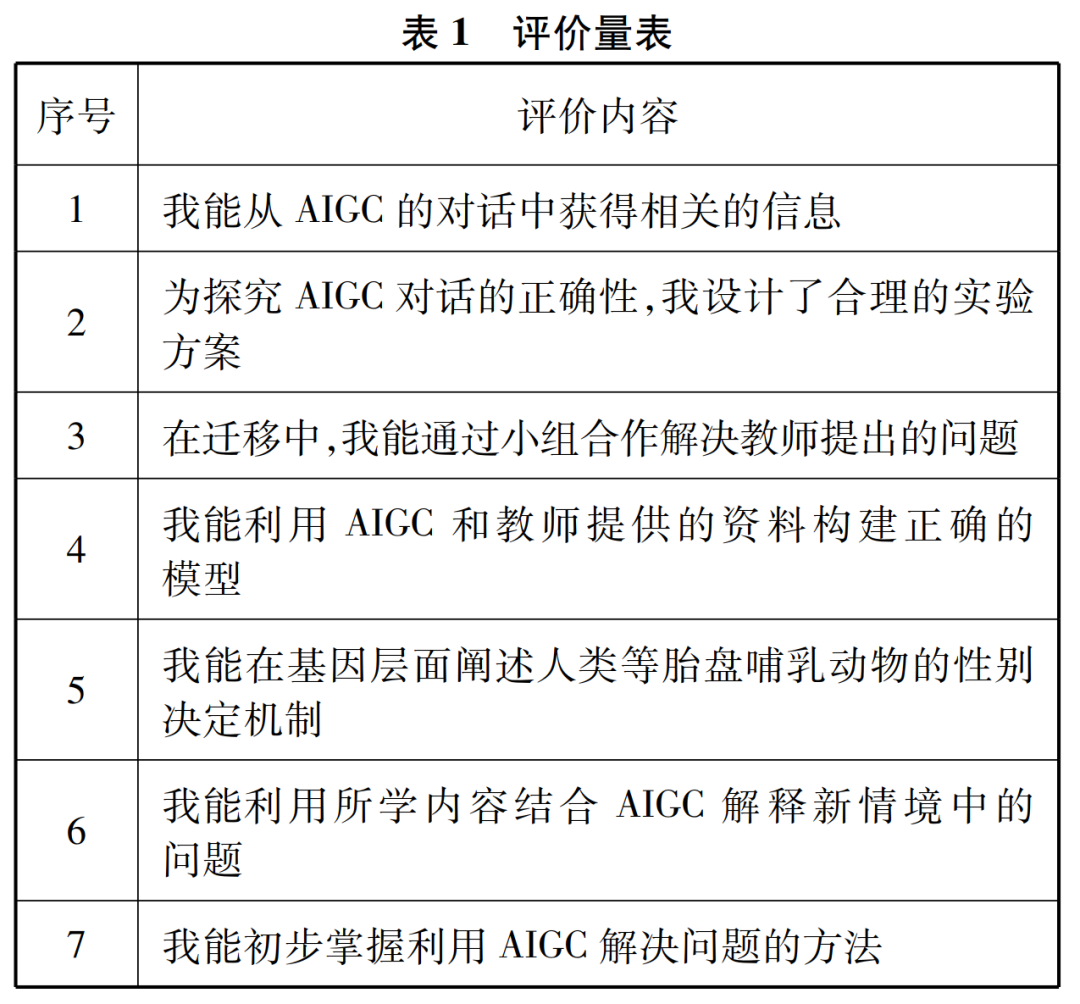

3.5 评价 先组织学生小组讨论,出示量表(表1),引导学生反思在“生成式探究学习模型”进行“在基因层面探究人类等胎盘哺乳动物的性别决定机制”学习中的表现,并进行自我评价和交流。

设计意图:引导学生对学习过程进行反思,尤其是在AIGC支持下,如何进行自主探究生物学相关问题,提高自主学习能力。

4 教学反思

AIGC的出现使学生不再局限于被动分析教师提供的资料,为学生探究活动提供支持,可以有效拓展学生在课堂内外基于主题的探究范围。但是AIGC对话中经常出现错误的答案,如何设计方案进行验证是AIGC赋能课堂的重要方式之一。本文利用的是黎加厚教授提出的“生成式探究学习模型”,初步探讨了激发、任务、对话、迁移、结论和评价六个环节在常态化课堂的应用,为AIGC赋能课堂教学提供教学案例。

来源网址:人大复印报刊资料转载|生成式人工智能驱动的“性染色体上的基因传递与性别相关联”教学设计

来源:吴金萍,闫白洋.生成式人工智能驱动的“性染色体上的基因传递与性别相关联”教学设计[J].生物学教学,2025,50(04):32-35.

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论