来源公众号:生命教育观察 作者:小强大生物

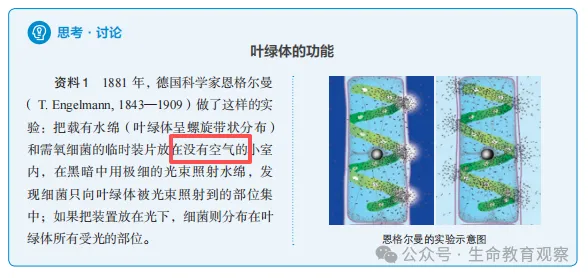

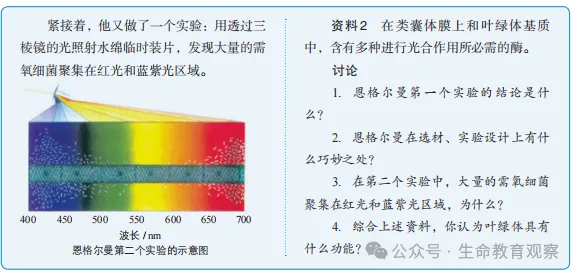

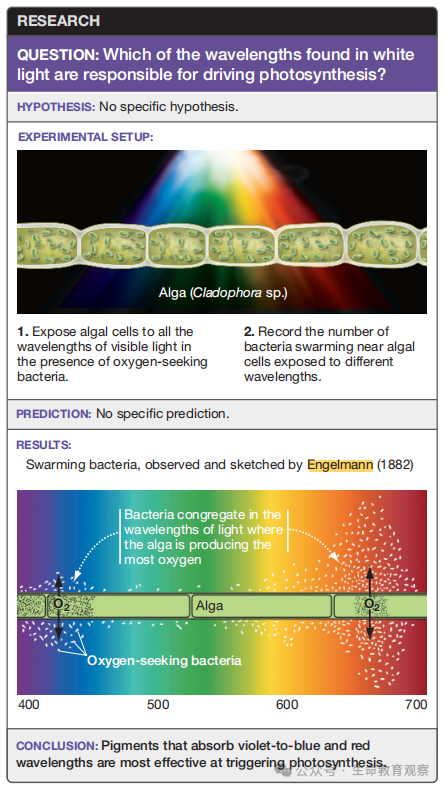

现行高中生物学教材中,呈现了德国科学家恩格尔曼的两个经典实验,围绕叶绿体与光合作用的关系展开。第一个实验将载有水绵(叶绿体呈螺旋带状)和需氧细菌的临时装片置于无空气小室,黑暗中用极细光束照射,细菌仅向被光束照射的叶绿体部位集中;若装置在光下,细菌分布于叶绿体所有受光部位。第二个实验用透过三棱镜的光照射水绵临时装片,大量需氧细菌聚集在红光和蓝紫光区域。同时结合资料 2(类囊体膜和叶绿体基质含多种光合所需酶),探讨叶绿体的功能等问题,最终得出叶绿体是光合作用场所、能吸收光能用于光合作用放氧的结论。

很多老师和同学对恩格尔曼实验中有这样的困惑:没有空气,哪怕给光照,水绵如何进行光合作用呢?很多师生认为:这里面的水可能加了碳酸氢钠,其可以为水绵提供二氧化碳。还有人直接质疑这段科学史的真实性和科学性。事实究竟如何?深入了解这段科学史的老师都知道,在1881年,空气的成分都已经很清楚了。教材的文字描述也不会出现遗漏,核心的问题就在于恩格尔曼如何控制实验小室里没有空气的?

恩格尔曼如何控制“没有空气”的?

在19世纪,恩格尔曼无法使用现代的高纯惰性气体来创造无氧环境。他采用了一种非常巧妙且简单有效的方法:通过抽除和替代的方式,排除了装片中的空气(氧气)。

大概的操作步骤是:制作临时装片,将含有水绵和需氧细菌的水滴滴在载玻片上,盖上盖玻片,制成临时装片;创造无氧环境,他将这个临时装片放置在一个特殊的密封小室,如一个可以抽真空的玻璃容器中;抽除空气,将小室内的空气尽可能抽走,从而大幅降低氧气含量(这是他的论文中写“没有空气的小室”的原因);注入无氧气体或介质,更关键的一步是在抽气后向小室内注入纯净的二氧化碳(CO₂),直接确保装片被无氧水所包围。

为什么注入CO₂是实验的关键?

这不仅是为了维持一个无氧环境。更重要的是,这直接为水绵的光合作用提供了必需的原料,从而巧妙地解决了大家对这个问题的困惑。

恩格尔曼通过精妙的实验设计,同时控制了多个变量。通过抽气和注入CO₂,创造了“无氧但富碳”的环境。这既消除了背景氧气的干扰,又确保了光合作用的原料供应。通过使用极细光束,实现了局部照光。这形成了明暗对照,完美证明了光合作用的发生需要光,并且精确定位了氧气产生的具体位置。

(Biological Science, Global Edition 教材中标注恩格尔曼的实验室1882年。与人教版教材标注的1881年时间不同,我的理解是该研究成果是1882年发表的,做实验的时间是1881年,所以教材中描述的时间更符合事实。具体可以参考原始文献:Based on Engelmann, T. W. 1882. Oxygen excretion from plant cells in a microspectrum. Botanische Zeitung 40: 419–426. )

通过分析恩格尔曼实验的选材,如水绵叶绿体呈螺旋带状,便于观察;需氧细菌可指示氧气产生部位)和实验设计(无空气小室排除外界氧气干扰、极细光束精准定位、三棱镜分光探究有效光),培养学生的实验分析能力、逻辑推理能力,让学生体会科学研究中 “控制变量”“对照实验” 等方法的重要性。

所以,教材中写道:恩格尔曼的实验直接证明了叶绿体能吸收光能用于光合作用放氧。结合其他的实验证据,科学家们得出叶绿体是光合作用的场所这一结论。

扫码安装网站APP(Android版)

扫码安装网站APP(Android版)

近期评论