高考关于归因能力考查的题目表述方法详解

和渊(中国人民大学附属中学北京100097)

摘要 归因类表述题是近年来生物学高考试题中考查的重点和难点。本文以近些年来各省、市的高考题目或模拟题目为蓝本,总结归纳“归因类”相关试题的答题技巧和方法,分别从5个方面呈现,即“递进式”呈现因果逻辑链条、“并列比较式”分情况进行说明、“递进+并列”融合式、“转折式”分别进行合理阐释和“总分式”展开有力论证。本文对不同题型进行总结,力求对归因类表述题给出答题的逻辑结构和语言表述规范,从而提升学生表述的准确性,切实落实生物学学科核心素养。

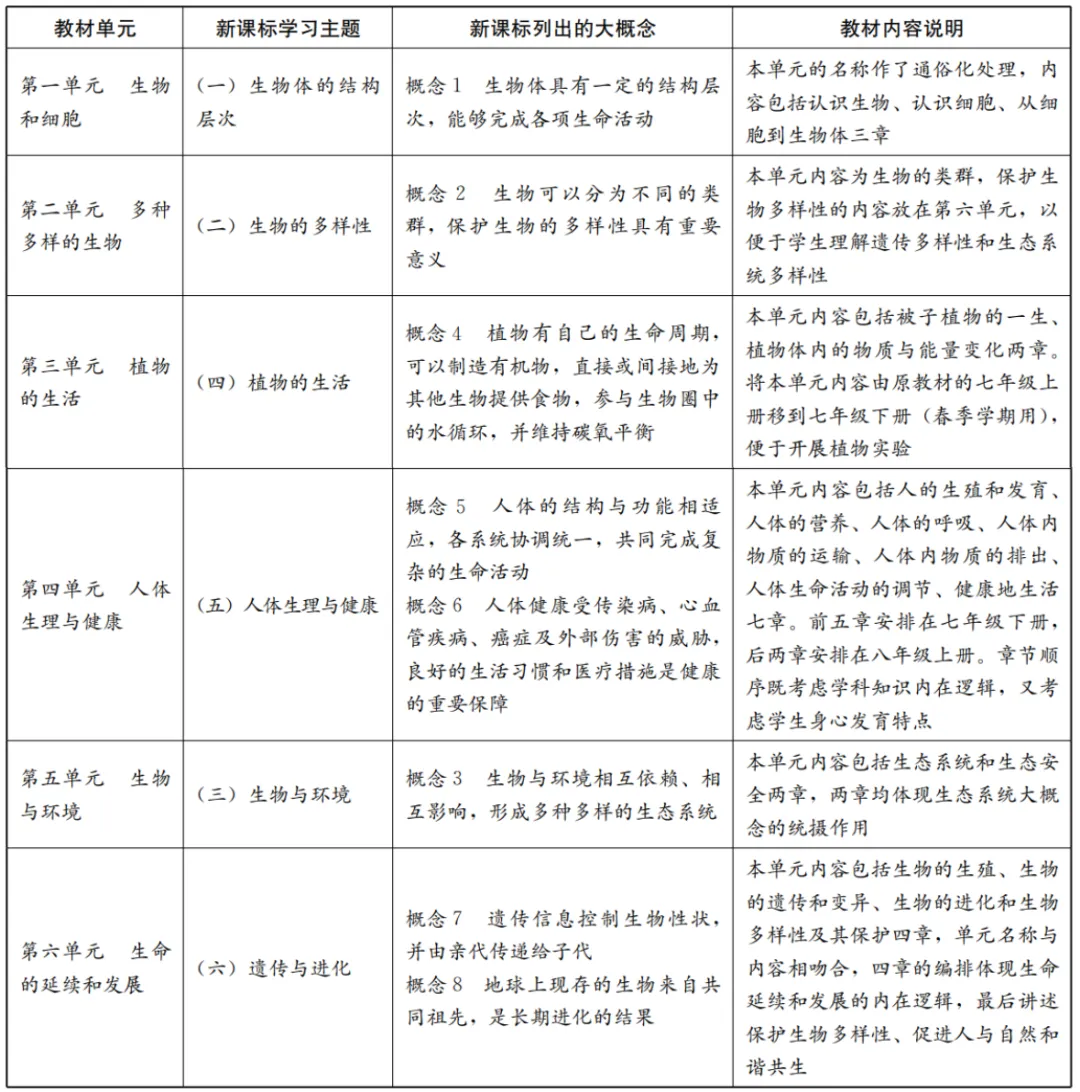

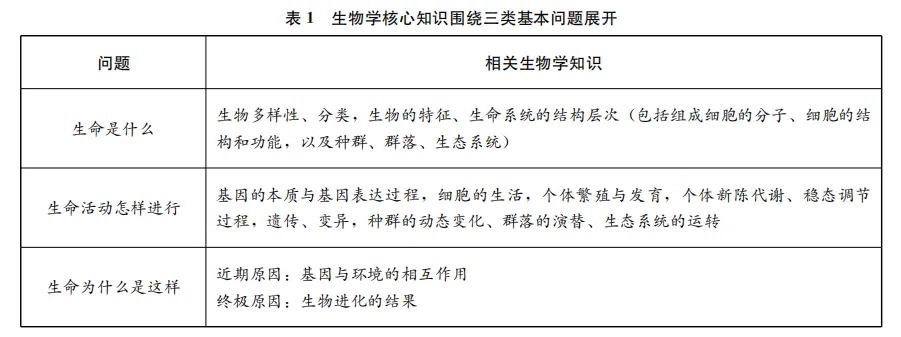

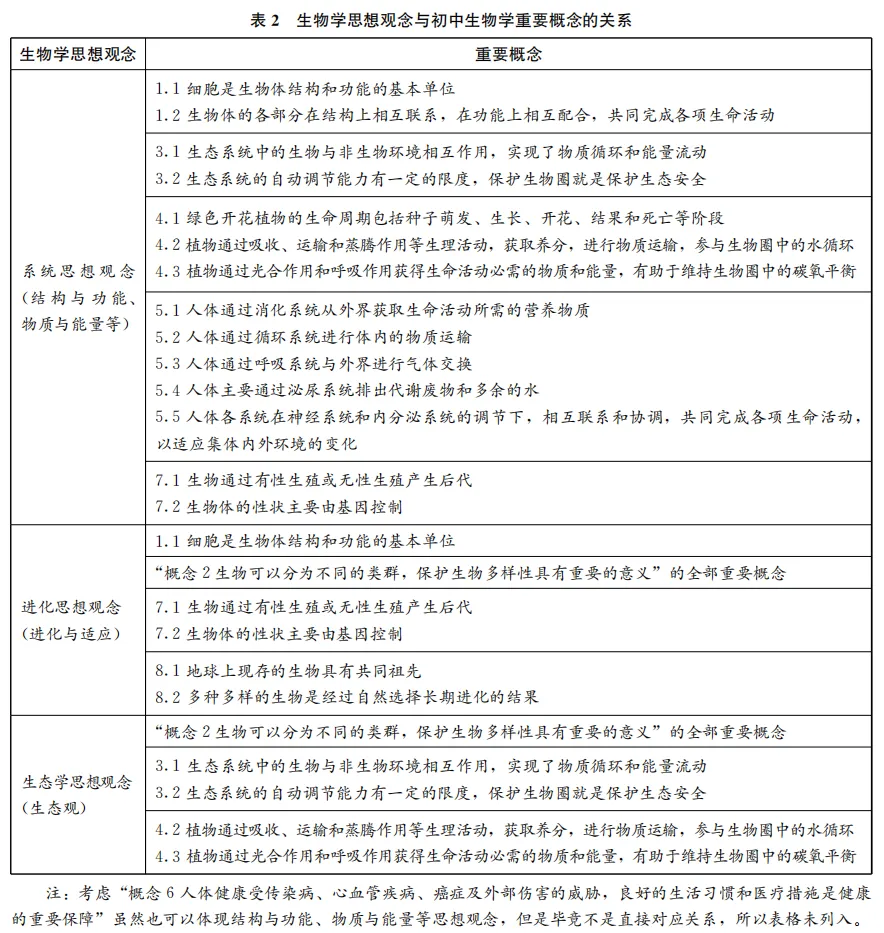

随着高考改革的深化、核心素养的落地,近几年,高考生物学试题的命题方式发生了深刻改变,由以前的填空式作答改为问答式作答,增加了很多归因类长空的表述类型试题,这对学生的能力要求上了一个台阶。这符合《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)的要求,运用生物学的专业语言分析生命现象,解释形成生命现象的原因,推理生命活动的规律,领悟科学研究的过程和思维方法,形成重要的概念、定律和原理,是学习生物学的重要目标之一,也是生物学的重要价值体现,是生物学学科所独有的科学素养。

本文以近些年来各省、市的高考题目、模拟题目为蓝本,总结归纳归因类相关试题的答题技巧和方法,以期能帮助更多的教师在一轮或者二轮复习中,有策略、有重点地引导学生的规范表述。本文涉及《课程标准》中的重要概念有必修课程“分子与细胞”模块中2.2“细胞的功能绝大多数基于化学反应,这些反应发生在细胞的特定区域”、选择性必修课程“稳态与调节”模块中1.4“内分泌系统产生的多种类型的激素,通过体液传送而发挥调节作用,实现机体稳态”、选择性必修课程“生物与环境”模块2.1“不同种群的生物在长期适应环境和彼此相互适应的过程中形成动态的生物群落”等。通过列举、归纳、模型提炼,落实《课程标准》对发展学生归纳与概括、演绎与推理科学思维的要求。

1 归因能力的考查要求

生物学学科学业水平等级性考试以《课程标准》为依据,遵循立德树人的指导思想,关注学生对生物学基本概念的理解与融会贯通,注重思维品质,强调实践创新。对生物学学科的能力考查包括理解能力、应用能力、思辨能力和创新能力,其中,应用能力包括推理和归因能力2类。

推理能力是指在给定情境中,运用生物学知识得出结果或给出答案,包括演绎推理、归纳推理和类比推理。归因能力是指依据生物学知识解释导致生物学现象或实验结果的原因,即给出相应的结果或结论要求学生推断或者追溯事件产生的原因。推理和归因互为逆过程,二者本质都是在探讨因果关系,只不过推理是从原因到结果,归因是从结果到原因。

无论是推理能力还是归因能力,都要求学生秉持严谨的科学精神与科学态度,基于生物学事实和证据,运用归纳与概括、演绎与推理、模型与建模等科学思维方法,阐释生物学概念的内涵及生物工程与技术的原理,解释生命现象,探究与阐明生命活动的机制。

2 归因类题目的考查方式

近些年来,归因类表述题成为生物学高考试题中考查的重点和难点。过去考试中,由于标准化和判卷时间等的制约,在高考生物学试题命制时有意回避问答中出现比较长的文字表述,这样就会造成教师教学时只关注零散的知识点,忽视学生用专业语言进行表达的能力的培养。而现在高考命题方向的改变,使教师的教学发生变化。让学生能够自觉运用生物学知识对日常生活中的生物学问题进行思考与解释,体悟科学研究过程与思维方法,科学精准地进行语言和文字的表达与交流,这是实现生物学学科素养培育目标的有效路径之一。

翻阅近几年各个省、市的高考试题,归因类题目出现的频率逐渐增加,此类题目的设问方式通常可以总结为如下几种类型:“合理的解释是_____”“判断的依据是_____”“其原因是______”“其机制是______”“理由是________”。

以2022年全国生物学乙卷为例,直接考查归因的题目中单项分值一般为2~3分,总分值至少为18分(没有计算选修1和3的题目),需要写作的答案字数约为160字(占总答案书写文字量的30%以上),是除了实验设计以外书写量最大的一类题目,且此类题型比5年前考试题的分值有大比例提升。然而,笔者发现,由于学生的表述不够严谨,此类型题目的失分严重。因此,本文着重对归因能力考查的表述类题目进行拆解和分析,以期整理出题目的逻辑结构,总结答题表述规范,从而提升学生归因能力,落实生物学核心素养。

3 归因类题目的答题策略

归因类题目用来判断事物之间的因果关系,原因是指造成某种结果或引起另一件事情发生的条件。在解释已知条件与结果之间的逻辑关系(原因)时,首先要明确问题的条件是什么,在该条件下指向什么结果,相关的逻辑推理关系和过程是什么等。笔者结合一些省、市的高考试题或者模拟题目,总结归纳了归因类表述题目的答题策略,并给岀不同试题情境下的具体答题方案。

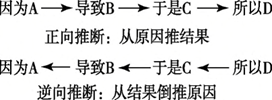

3.1 “递进式”呈现因果逻辑链条通常这类题目逻辑顺序是一层一层递进式的结构,可以用“因为……导致……于是……所以……”的连接词,将题目的因果关系按照一定的逻辑结构串联在一起。答题逻辑结构如图1所示。

图1递进式因果逻辑结构

图1中,A是题目中的已知信息,D是题目中的结果,B和C分别代表2个有递进关系的原因,用“导致”和“于是”2个词进行连接,可以从原因到结果进行正向推断,也可以从结果到原因进行逆向推断,这样便可清晰地显示出知识点之间的因果逻辑关系。利用规定的连词,也可以将学生的作答约束在逻辑链条内,让学生把已知条件与结果之间的逻辑关系层层展开,不至于随意乱写,保证其作答的完整性。

例1(2018年全国卷Ⅰ):为探究不同因素对尿量的影响,某学生用麻醉后的实验兔进行不同的实验,实验内容如下。

a.记录实验兔的尿量(单位:滴/min);

b.耳缘静脉注射垂体提取液0.5mL,记录尿量;

c.待尿量恢复后,耳缘静脉注射20%葡萄糖溶液15mL,记录尿量。取尿液做尿糖定性实验。

1)该学生发现,与a相比,b处理后实验兔尿量减少,其主要原因是___________。

根据以上答题结构,运用因果关系连接词,先把题干中“注射垂体提取液(A)”写下来,然后找出要解释的结果“尿量减少(D)”,学生思考尿量减少是什么导致的?与垂体又有什么关系?调用已学知识,垂体可以释放抗利尿激素,而抗利尿激素的作用是促进肾小管和集合管的重吸收。因此,此题的答题结构可以表述为:因为注射垂体提取液(A)→导致抗利尿激素增加(B)→于是促进了肾小管和集合管重吸收水(C)→所以尿量减少(D)。用“导致”和“于是”提示学生通过正向推理要写出2个点,才能展现完整的逻辑链条。

3.2 “并列比较式”分情况进行说明通常这类题目中2个答案的逻辑关系为并列比较式,题目会给出发生的变化A和C,让学生推断产生的影响B和D,这属于正向推断;或者,题目描述B和D(结果),让学生分别推理出产生变化的原因A和C(原因),学生只要结合学过的知识点,再加上题目给出的信息,对应每一点结果分别阐释原因,一般都能正确作答。

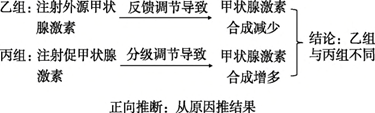

例2(2022年全国乙卷):给甲、乙、丙3组家兔分别经静脉注射一定量的生理盐水、甲状腺激素溶液、促甲状腺激素溶液。一定时间后分别测定3组家兔血中甲状腺激素的含量,发现注射的甲状腺激素和促甲状腺激素都起到了相应的调节作用。根据实验推测,乙组和丙组甲状腺激素的合成量______(填“相同”或“不相同”),原因是______。

这是一道典型的并列式推理归因类题目,属于正向推断。题目给定“乙组注射外源甲状腺激素(因为A)”和“丙组注射促甲状腺激素(因为C)”,让学生根据所学的“反馈调节”和“分级调节”的知识点,推断出乙组中甲状腺激素合成减少和丙组中甲状腺激素合成增加,因此得到乙组和丙组不相同的结论,具体模型如图2。

图2正向推断模型

因此,此题的正确表述为:乙组注射外源甲状腺激素,使得甲状腺激素合成减少;丙组注射促甲状腺激素,会促进甲状腺激素的合成,因此,2组甲状腺激素合成量不同。

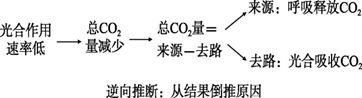

例3(2017年全国卷Ⅰ):将正常生长的甲、乙2种植物放置在同一密闭小室中,适宜条件下照光培养。培养后发现2种植物的光合速率都降低,原因是______。

在涉及“光合作用速率”“植物呼吸速率”等类型题目时,通常要从“O2/CO2来源”和“O2/CO2去路”2个方面回答,因为影响速率的因素不是单一的,需要比较来源和去路进行综合考量。光合作用的原料CO2可以来自外界空气,也可以来源于呼吸作用释放的CO2;呼吸作用的O2可以来源于外界的空气,也可以来源于植物自身产生的O2,在分析时要考虑全面,分析“吸收”与“释放”量的关系。针对此题,重点是分析光合作用的主要原料CO2,从来源即呼吸作用释放CO2和去路即光合作用吸收CO2这2个方面分析CO2浓度降低的原因,属于逆向推断,具体模型如图3所示。

图3 逆向推断模型

此题的正确表述为:因为适宜条件下照光培养,导致光合作用吸收CO2的量大于呼吸作用释放CO2的量,于是密闭小室中CO2浓度降低,所以2种植物的光合速率都降低。

需要注意的是,有的题目中,并列结构并不如上述2个题目明显,如考查比例变化的问题,分子与分母所涉及的生物学原理都要考虑。如果思维不严谨、不全面,就会只考虑其中一个方面,不能体现出题目要求的“比例”关系。

例4(2019年全国卷Ⅰ):已知一种有机物X(仅含有C、H2种元素)不易降解,会造成环境污染。某小组用3种培养基筛选土壤中能高效降解X的细菌(目标菌)。

Ⅰ号培养基:在牛肉膏蛋白胨培养基中加入X(5g/L)。

Ⅱ号培养基:氯化钠(5g/L),硝酸铵(3g/L),其他无机盐(适量),X(15g/L)。

Ⅲ号培养基:氯化钠(5g/L),硝酸铵(3g/L),其他无机盐(适量),X(45g/L)。

回答问题:

2)若将土壤悬浮液接种在Ⅱ号液体培养基中,培养一段时间后,不能降解X的细菌比例会____,其原因是______。

从数学角度岀发,比例变化的原因需要从分子和分母2个方面去分析。因为该比例由不能降解X的细菌的数量和能降解X的细菌的数量共同决定,所以2种细菌的数量变化都要回答。从分子角度分析,不能降解X的细菌减少的原因是缺乏碳源不能增殖;从分母角度分析,能降解X的细菌能够增殖,所以细菌总数增加。而部分学生只回答“不能降解X的细菌减少”,少回答了1个方面。因此,本题目的正确答案为:缺乏碳源导致不能降解X的细菌不能增殖,而能降解X的细菌能够增殖,所以不能降解X的细菌比例会下降。

3.3 “递进+并列”融合式这类型题目是第1类和第2类题目的融合,在题目中既存在递进的因果关系,也需要运用题目中的信息作为并列条件,共同分析因果、得出结论,这类题目的答题逻辑结构如图4所示。

图4 “递进+并列”融合式逻辑结构

例5(2018年全国卷Ⅰ):甲、乙2种植物净光合速率随光照强度的变化趋势如图5所示。甲、乙2种植物单独种植时,如果种植密度过大,那么净光合速率下降幅度较大的植物是,判断的依据是。

图5 甲、乙植物净光合速率受光照强度影响的变化趋势

这道题目是典型的“递进+并列”融合式结构,种植密度过大,会导致植株接收的光照强度减弱,但并不能得出“净光合速率下降幅度较大的是甲”的结论。还需要结合图中曲线给出的信息进行综合分析,由图5可知,光照强度减弱,甲植物净光合速率下降的幅度比乙大,因此,本题目的正确答案为:种植密度过大导致植株接收的光照强度减弱,从图5中可知光照强度减弱甲植物净光合速率下降的幅度比乙大,所以单独种植时,种植密度过大,净光合速率下降幅度较大的植物是甲。

3.4 “转折式”分别进行合理阐释这类型题目通常结构为转折式,题目中会出现转折连词

“而”“但”“却”等,学生在回答时,要针对转折连词“而”之前和之后的题目信息分别进行作答,即当解释“不是……而是……”“只能……而不能……”“用……而不用……”等原因时,既要解释前者又要解释后者。

例6(2019年全国卷Ⅰ):目前在PCR反应中使用Taq酶而不使用大肠杆菌DNA聚合酶的主要原因是______。

这道题目学生需要回答“为什么使用Taq酶”,也需要回答“为什么不使用大肠杆菌DNA聚合酶”,因此正确答案应该是Taq酶热稳定性高,而大肠杆菌DNA聚合酶在高温下会失活。部分学生只回答了使用Taq酶的原因“Taq酶热稳定性高”,而忽略了不使用大肠杆菌DNA聚合酶的原因。

3.5 “总分式”展开有力论证论证类题目是归因类题目的高阶形式,论证是指在给定情境中,综合运用生物学知识或对信息进行分析与综合,得出结果或结论,阐明思维过程。一般而言,论证类题目是并列比较式的延伸,在并列比较式的基础上增加了一层因果关系的推断,此类题目逻辑结构如图6所示。

图6 “总分式”逻辑结构

论证的观点一定要明确,凡是实验结果中没有的讨论线索和依据,不要纳入讨论,不要过度推断,避免作出不成熟的论断和结论;也不要把未经证明的假设当成已经被证明的科学理论,不要以假设证明假设、用未知证明未知。如果讨论的问题有多个方面,按照逻辑顺序分层、分类、分点进行描述。一般用“总分式”(或者“分总式”)展开论证,先给出总的结论,然后再用几个分论点分别支撑结论。

例7(2022年北京西城区高三一模):高原鼢鼠是青藏高原优势鼠种之一,营地下生活,主要采食植物根系。它在挖掘过程中向地表推出土丘,覆盖植物造成植物死亡。为更好地保护和利用高寒草甸,研究了高原鼢鼠对草甸的影响。根据鼢鼠土丘的分布密度,将样地分为轻度干扰、中度干扰和重度干扰3个水平,研究干扰强度对高寒草甸植物群落的影响,结果如表1所示。

表1不同干扰水平对高寒草甸植物群落的影响

由表1结果表明,在____干扰下植物群落的物种丰度最高。试分析在该水平干扰下植物群落物种丰度最高的可能原因。这个题目的结论是在中度干扰下植物群落的物种丰度最高。题目要求分析为什么在中度干扰下植物群落的物种丰度最高,此题关键在“最”字,因此需要先解释为什么中度会高,也需要解释为什么在重度和轻度下不够高,这样才能体现“最高”。

因此,本题的正确答案为:鼢鼠的造丘活动使草地土壤的异质性增加,优势种的竞争受到抑制,进而为不同类型的植物共存创造了条件,使群落的物种多样性增加;重度干扰时,鼢鼠的造丘活动及取食对植被破坏过度,导致物种丰度下降;在轻度干扰时,群落为少数优势种所占据,导致物种多样性也不高。

4 小结

归因类表述题在近些年的高考题中考查频率逐年增加,是考查生物学核心素养的重要手段,是新高考改革的重要方向之一。在日常的教学中,教师要加强对归因类表述题的学习,对纸笔测试中的相关问题进行整理、归纳、总结和反思,从而提升学生表述的准确性,切实落实生物学学科核心素养。文章来源:和渊.高考关于归因能力考查的题目表述方法详解[J].生物学通报,2024,59(06):83-87.