来源公众号:生物学通报

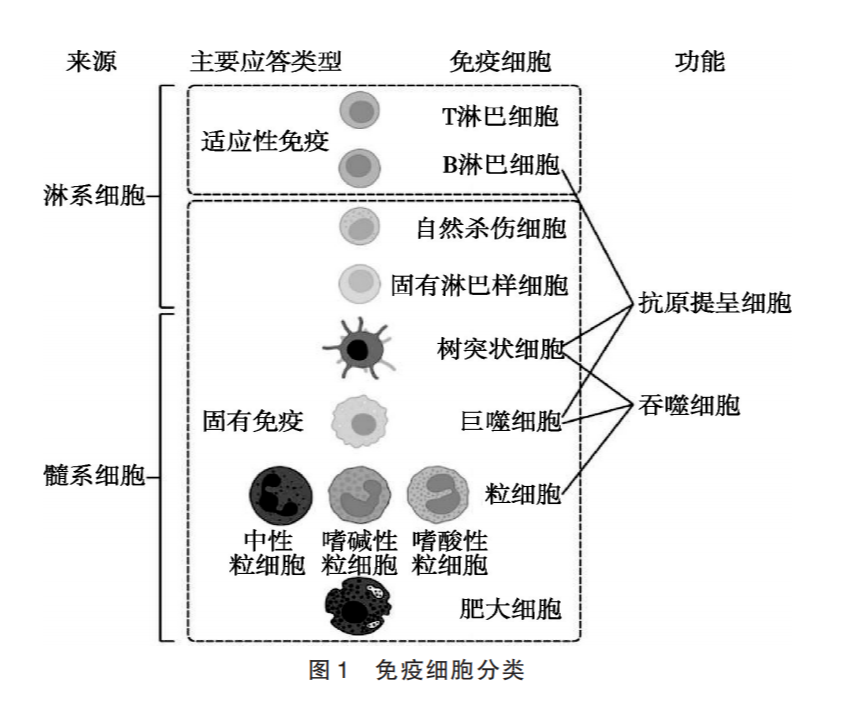

随着现代免疫学的发展及《普通高中生物学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》对中学生核心素养培育要求的提出,免疫学在中学生物学教学中日益受到关注。《基于素养培育的免疫学核心概念解析》一文从助力学生核心素养的涵育和构建免疫学概念系统的角度出发,对炎症等免疫学核心概念进行了详细和精准的解析。作者从国内外主流免疫学经典教材中,寻求知识的源头和准确的释义,同时又详尽地标注了引用的文献出处,给广大师生留下进一步思考和探索的空间,体现了基于素养培育的中学免疫学知识系统教育教学的目标。 ——文章外审评议人 本刊副主编:王月丹 基于素养培育的免疫学核心概念解析 郭学恒 (教育部教育考试院) 免疫调节是发展稳态与平衡观核心素养的重要内容基础。免疫学内容的复杂性给学生设置了一定的认知门槛。对免疫细胞、细胞因子、炎症、淋巴细胞活化、自身免疫等核心概念的认知与辨析,有助于强化对免疫调节的分子和细胞生物学基础的学科理解,构建免疫学概念系统。免疫学教学中,应把握主要特征,避免认知的零碎化;紧扣免疫应答的关键环节,建立免疫细胞与应答过程的联系,提升认知的联系性;从免疫协作视角比较差异与互补之处,促进认知水平的进阶。 核心素养 免疫学 免疫调节 免疫细胞 细胞因子 炎症 免疫调节是中学生物学理解稳态概念 、发展稳态与平衡观的重要内容基础。近年来,免疫学与健康生活的关系愈显紧密,在生物学教学中备受重视。与《普通高中生物课程标准(实验)》相比,《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)将免疫调节与神经调节、体液调节并列为维持机体稳态的调节方式。相应地,高中生物学新教材(如2019年人教版)内容由“免疫调节”一节升格为一章,内容的深度和广度随之发生明显变化。在高中生物学新教材的教学实践中,不少教师感到难以适应,学生也面临着一定的认知障碍,其主要症结在于内容明显增多 、难度显著提高,缺乏可循的认知方式与结构,这主要源于对免疫学核心概念和基本过程的理解不到位。为促进《课程标准》的教学落实,使学生更好地学习免疫学内容,需要对免疫学核心概念和主要过程,包括免疫细胞、细胞因子、炎症、淋巴细胞活化、神经内分泌免疫调节及自身免疫等,进行梳理解析与关联辨析,以构建免疫学概念系统,助力学生核心素养的涵育,发展生命观念科学思维、科学探究、社会责任等生物学学科核心素养。 免疫学的复杂性反映了免疫系统多样性与特殊性,亦显示出免疫学发展的历程特征。免疫系统涵盖免疫器官、免疫细胞、免疫分子 3 个层次,其中免疫细胞是免疫调节的基本功能单位。 免疫细胞集中分布的场所是免疫器官。免疫系统是机体健康的防卫系统,对全身各处进行监控和巡逻,几乎全身各处都有免疫细胞的分布,因此免疫细胞不是免疫器官所专属。与非免疫器官(如肝、肾、小肠)不同,免疫器官是免疫细胞集中分布的场所。根据功能差异,免疫细胞发生的场所称为中枢免疫器官,如骨髓 是绝大部分免疫细胞发育和成熟的场所,胸腺是 T 细胞分化成熟的场所。免疫细胞进行免疫应答的场所称为外周免疫器官,如脾脏、淋巴结。脾脏主要对血源病原体进行免疫应答;淋巴结主要对组织细胞外液中的病原体进行免疫应答,包括经皮肤、黏膜组织入侵的病原体。免疫细胞的多样分类标准产生诸多易混概念,造成了学习免疫学的理解障碍,故而需厘清各种免疫细胞相关术语的含义及相互关系,以构建清晰的免疫细胞认知网络,有助于达成选择性 必修课程《稳态与调节》对免疫细胞的内容要求 (次位概念 1.5.1)。 1.1 分类标准 1:血细胞类型 白细胞 (leukocyte)是一类血细胞,免疫细胞均可视为白 细胞。血细胞都由造血干细胞分化产生,血细胞包括白细胞、红细胞和血小板 3 类。白细胞属于血细胞的分类范畴,免疫细胞是参与免疫应答的细胞,二者均包括淋系细胞和髓系细胞,是一类细胞在不同维度的称谓。 1.2 分类标准 2:分化来源 免疫细胞多样性较为丰富,其分类标准亦有差异。免疫细胞按发育来源分为淋系细胞和髓系细胞。淋系细胞中的 T 细胞和 B 细胞均为淋巴细胞,淋巴细胞的主要特征是具有抗原特异性受体,是适应性免疫应答的主要效应细胞,能够分化形成记忆细胞。除淋巴细胞之外,其他免疫细胞主要参与固有免疫应答,包括淋系细胞中的自然杀伤细胞、固有淋巴样细胞和全部髓系细胞(图 1)。 1.3 分类标准 3:功能特质 吞噬细胞和抗原提呈细胞是根据特定功能命名的细胞类型。吞噬细胞包括巨噬细胞、粒细胞和树突状细胞 (图 1),具有较强的吞噬和消化病原体的能力。巨噬细胞广泛分布于多种组织,如消化道、呼吸道、泌尿生殖道、脾脏、肝脏等,是这些组织的主要吞噬细胞类型。粒细胞的细胞核呈多片连续小叶的形态,因而又称多型核细胞;根据粒细胞对染料着色的差异,分为中性粒细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞 3 类,主要分布于血液之中;中性粒细胞数量最多,是进行固有免疫应答的主要细胞类型。病原体入侵机体的主要位点是消化道等黏膜组织和血液,巨噬细胞“坚守”黏膜组织,中性粒细胞“坚守”血液,巨噬细胞还可招募中性细胞至感染位点,共同监控入侵的病原体并进行固有免疫应答。树突状细胞主要分布于淋巴器官和外周组织,吞噬的病原体主要通过降解产生抗原多肽进行抗原提呈以激活 T 细胞,其吞噬目的主要在于抗原提呈,因而不属于前线细胞。巨噬细胞和中性粒细胞属于前线细胞,吞噬目的主要在于大规模地直接杀灭病原体。 1.4 分类标准 4:活化状态 发育成熟的淋巴细胞在血液和淋巴液中移动,尚未被病原体活化,这种状态的淋巴细胞称为初始淋巴细胞。初始淋巴细胞接触特定病原体后增殖分化,以参与适应性免疫应答,这种状态的淋巴细胞称为效应淋巴细胞,包括辅助性 T 细胞、细胞毒性 T 细胞及 浆细胞。 入侵机体的病原体先诱导固有免疫应答,之后再转向适应性免疫应答,这 2 种免疫应答的时程、位置、效应细胞和分子、抗原特异性等多方面有所差异,但相互协调配合。细胞因子作为免疫 调节的信号分子参与免疫调节。炎症反应是固有免疫应答过程中的关键环节,为后续抗原特异性 T 细胞及 B 细胞的活化奠定基础和决定方向。厘清免疫应答主要过程有助于达成《课程标准》对非 特异性免疫和特异性免疫的内容要求(次位概念 1.5.2 和 1.5.3)。 2.1 细胞因子 细胞因子是一类小分子可溶性蛋白质,主要由免疫细胞产生,是免疫调节信息交流的主要信号分子。细胞因子是免疫系统 的激素,其作用模式与激素相似,低浓度即可发挥作用,具有高效性,需要结合特定受体发挥效应。细胞因子效应范围通常较小,多作用于分泌细胞自身或邻近细胞,小部分细胞因子可进入血液循环调控远距离靶细胞。 2.2 炎症 炎症通常是指感染或组织损伤诱导组织液、血浆蛋白和白细胞积聚的局部反应。病原体感染或组织损伤发生的短时间内即可产生炎症反应,感染或受损组织部位的巨噬细胞被活化产生细胞因子和趋化因子,使炎症部位组织液增加,并招募中性粒细胞及随后的单核细胞、淋巴细胞等在炎症部位聚集。炎症在抗感染过程中主要发挥 3 个方面的作用:1)诱导免疫细胞和效应分子在感染部位聚集以增强病原体的清除;2)诱导局部血液凝固形成屏障以阻止感染扩大;3)促进组织修复。 2.3 T 细胞活化 初始淋巴细胞对抗原的识别有差异。T 细胞只能识别 MHC 装载的抗原肽, 因此初始 T 细胞的活化需要 APC 将抗原处理并提 呈。初始 T 细胞被树突状细胞活化依次需要 3 个信号。第一信号:特异性识别抗原肽,诱导 T 细胞激活。初始 T 细胞识别并结合树突状细胞提呈的抗原肽,诱导 T 细胞初步激活。第二信号:共刺激分子配对,诱导 T 细胞增殖。APC 识别抗原后细胞表面共刺激分子表达水平升高,如 CD80 等。在第一信号基础之上,APC 表面的共刺激分子(如 CD80)与 T 细胞表面的共刺激分子(如 CD28)配对结合,诱导 T 细胞增殖。第三信号:APC 产生细胞因子,诱导 T 细胞分化。APC 产生的细胞因子作用于 T 细胞诱导其分化方向,使之成为特定类型的效应 T 细胞。 2.4 B 细胞活化 B 细胞可识别完整病原体,也可识别小分子。某些病原体抗原诱导的体液免疫应答需要 T 细胞参与,这些抗原称为胸腺依赖性(thymus-dependent,TD)抗原,具体是需要辅助性 T 细胞。TD 抗原通常为蛋白质组分,既可被初始 B 细胞识别,又可被树突状细胞识别。作为 APC,初始 B 细胞可直接识别病原体并处理和提呈抗原肽至细胞表面,可被 T 细胞识别。识别 B 细胞提呈抗原肽的 T 细胞是辅助性 T 细胞,由树突状细胞处理和提呈该 TD 抗原后诱导产生。即 TD 抗原被初始 B 细胞和树突状细胞 2 种 APC 提呈,且初始 B 细胞和辅助性 T 细胞对同一抗原应答才可结合以发挥辅助作用。B 细胞活化类似于 T 细胞活化,需要 MHC 提呈的抗原肽被辅助性 T 细胞识别,共刺激信号以及细胞因子。B 细胞表面有共刺激分子 CD40,辅助性 T 细胞表面有 CD40 配体 CD40L 与之结合,从而诱导 B 细胞增殖。辅助性 T 细胞分泌多种细胞因子促进 B 细胞 分化,如 IL-21。 2.5 免疫记忆 适应性免疫应答过程中,淋巴细胞被活化后均可分化为记忆细胞。CD4+ T 细胞和 CD8+ T 细胞均可分化为记忆 T 细胞,记忆 T 细胞再次接触抗原后可分别分化为辅助性 T 细胞和 CTL。记忆 T 细胞识别抗原和初始 T 细胞相同,均只能识别 APC 提呈的抗原肽,而不能直接识别完整病原体。记忆 B 细胞识别抗原方式与初始 B 细胞相同。 免疫调节与神经调节、体液调节相互协调以维持机体稳态。若免疫稳态失衡,机体对自身物质进行免疫应答,则产生自身免疫(autoimmunity)。对自身免疫的准确把握有助于对免疫功能异常 的概念认知(《课程标准》中次位概念 1.5.4)。 3.1 神经-内分泌-免疫调节 机体的系统可分为基本功能系统和调节系统 2 类。基本功能系统包括循环、呼吸、消化、生殖等系统,主要执行物质代谢和生殖等生理功能。调节系统包括神经、内分泌和免疫系统,主要对基本功能系统进行调节,控制机体生长发育和参与机体防御。调节系统可感受和传递内、外环境的信息,各调节系统感受的刺激信息类型有所差异:神经系统感受和传递冷热、触觉等刺激信息;内分泌系统感受和传递来自神经和免疫系统的各类信息;免疫系统主要感受和传递细菌、病毒、毒素、肿瘤等信息。 神经、内分泌和免疫系统调节网络形成的基础是具有共同的信号系统,即神经递质、激素、细胞因子及其受体。 3.2 自身免疫是免疫耐受的失衡 机体自身的蛋白质组分与外来病原体蛋白质组分相同,具有作为抗原的化学属性。通常免疫系统对自身抗原不产生应答反应;若免疫失调,对自身抗原产生免疫应答,即发生自身免疫。 免疫系统具有精准识别自身抗原和外来抗原的能力,通常自身抗原诱导免疫耐受,外来抗原诱导免疫应答。淋巴细胞接触抗原而不应答的状态称为免疫耐受。应用免疫耐受可用于治疗过敏、自身免疫病以及缓解移植器官的排斥。免疫耐受的建立失败或状态紊乱失衡,使免疫系统对自身抗原进行免疫应答导致组织损伤或疾病,即为自身免疫。 为消解免疫学内容的复杂性特征给师生设置的认知门槛,在教学过程中应采用适当的方法助推学生科学构建免疫学的概念体系,以科学的路径有效缓解学生的畏难情绪,促进免疫学内容育 人价值的落地。 4.1 把握核心,聚焦主要特征 过多关注细节或全部信息,在免疫学的认知初期阶段容易使学生迷失在概念的丛林中,易因混淆或偏差而形成阻碍认知进一步深化的前概念,因此,教师应抽提免疫学概念及免疫应答过程的主干,以主要特征及一般规律为核心要义,先行建立基本理解和构建概念,在后续的学习过程中再对先前的概念信息进行拓展和补充。 4.2 梳理脉络,紧扣关键环节 免疫应答过程较为复杂。对于免疫应答过程的理解和把握, 以关键环节的主要免疫细胞功能为节点,在细胞主要功能的基础之上建立应答过程脉络,织密免疫细胞与免疫应答过程的联系网络。同样地,在建立免疫应答路径的过程中可加深对免疫细胞结构和功能的理解,由此加深元件与过程之间的网络化认知。 4.3 构建体系,注重差异比较 免疫系统是一个繁杂精妙的防卫系统,各种免疫细胞及免疫分子之间相互协调与配合,在时程、区位、靶标、功能、行为、效应等维度体现出完善的协作机制。例如,病原体入侵之初进行应答迅速、特异性低的固有免疫应答,后期进行应答缓慢、特异性高的适应性免疫应答;中枢免疫器官负责免疫细胞生成,外周免疫器官负责免疫应答;细胞免疫应答主要针对胞内病原体,体液免疫应答主要针对胞外病原体,其主要效应机制分别为 CTL 或抗体介导。从免疫协作视角看免疫细胞功能和免疫应答过程,注重比较其差异的互补之处,理解免疫系统如此设计的缘由,有助于形成免疫学概念网络体系,深化免疫学认知水平。 文章来源:郭学恒.基于素养培育的免疫学核心概念解析[J]. 生物学通报, 2024, 59(1): 84-89.