高考生物学试题测试数据的图形分析及教学建议

郭学恒(教育部考试中心)

李东海(国家开放大学)

摘 要 对 2019 年高考生物学部分试题测试数据进行图形分析,直观呈现不同层级水平受试者的表现情况,并显示了解难度和区分度的敏感区间;

结合考查内容与目标,提示教学应注重基础和深化概念理解、加强实验探究和改善科学表达水平、规避套路定势和提升解决问题能力。

关键词 高考试题

测试数据 图形分析 教学建议 高考生物学

高考作为一项大规模考试,其测试数据对命题评价与教学优化有重要的指示作用。有效分析与挖掘测试数据,有助于高考试题区分选拔功能的发挥与教学引导作用的实现。经典测量理论是应用较为普遍且广泛熟知的评价方法,其中难度、区分度是整体评价试题的常用指标,但无法反映试题区分功能的敏感区间。

基于条件概率估计的图形分析法,能够直观呈现试题对于不同层次受试者的难度、区分度,帮助命题者更好地领会试题难度变化、选择题干扰项的迷惑性以及干扰项对不同层级水平受试者迷惑性的变化趋势。本文通过图形分析法对高考生物学试题进行分析,发掘测试目标达成度,并据此提出相应教学改进举措。

1 图形分析,直观呈现数据

本文对 2019 年高考生物学试题实测统计数据进行图形分析。依据受试者总分情况,按五分位数从低到高依次为分 5 组( G1 ~ G5) 。选择题对各组受试者各选项的选择比例进行图形分析,非选择题对各组受试者特定得分的人数比例进行图形分析。

1.1 选择题图形分析

例 1( 2019 年高考理科综合全国Ⅱ卷第 1 题) 在真核细胞的内质网和细胞核中能够合成的物质分别是

A.

脂质、RNA B. 氨基酸、蛋白质

C.

RNA、DNA D. DNA、蛋白质

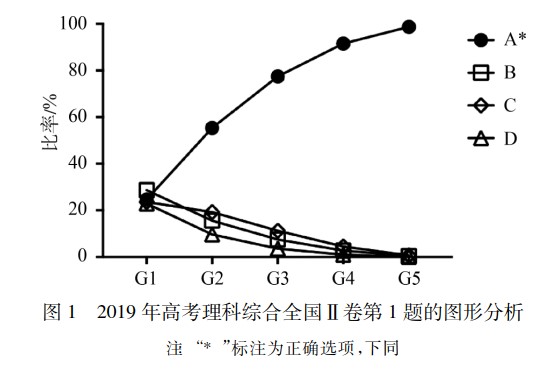

例 1 属较易试题,区分度高,试题对不同水平考生的整体区分较好。

从图 1 可知,选择正确选项的比率从 G1 到 G5 依次递增,干扰项的选择比率依次递减; 本题在低分段的区分效果表现更为突出。本题考查的主要是细胞器功能的必备知识,体现基础性考查要求。光面内质网主要合成脂质,附着核糖体的粗面内质网是膜蛋白和分泌蛋白的主要合成场所。细胞核中可进行 DNA 复制和 RNA 转录,但合成蛋白质的核糖体均分布于细胞质,所以细胞核中不能合成蛋白质。

例 2( 2019 年高考生物全国Ⅳ卷第

1 题) 下列与蛋白质、核酸相关的叙述,错误的是

A.

一个核糖体上可以同时合成多条多肽链

B.

一个蛋白质分子可以含有多个金属离子

C.

一个 mRNA 分子上可以结合多个核糖体

D.

一个 DNA 分子可以转录产生多个 RNA 分子

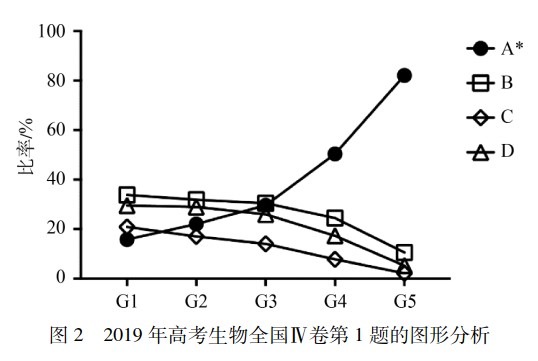

例 2 属中等难度试题,区分度高,整体区分效果较好。

由图 2 可知,本题在高分段( G3 ~ G5) 的区分效果更为显著。本题考查生物大分子结构和功能的理解,体现基础性考查要求。干扰项的迷惑性在低分段较强,D 项迷惑性高于其他干扰项。考生对蛋白质的离子组分、转录及翻译过程的图示化理解有所欠缺。对于 A 项,一个核糖体仅有 2 个 tRNA 结合位点,同时只能形成 1 个肽键,因而同时只能合成 1 条多肽链。对于 D 项,一个基因在多个时期进行表达可说明 D 项叙述正确。一般地,表达丰度高的蛋白质其对应基因的转录产物 mRNA 相应较多。

例 3( 2019 年高考理科综合全国Ⅰ卷第 2 题) 用体外实验的方法可合成多肽链。已知苯丙氨酸的密码子是 UUU,若要在体外合成同位素标记的多肽链,所需的材料组合是

① 同位素标记的 tRNA

② 蛋白质合成所需的酶

③ 同位素标记的苯丙氨酸

④ 人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸

⑤ 除去了 DNA 和 mRNA 的细胞裂解液

A.

①②④ B. ②③④

C.

③④⑤ D. ①③⑤

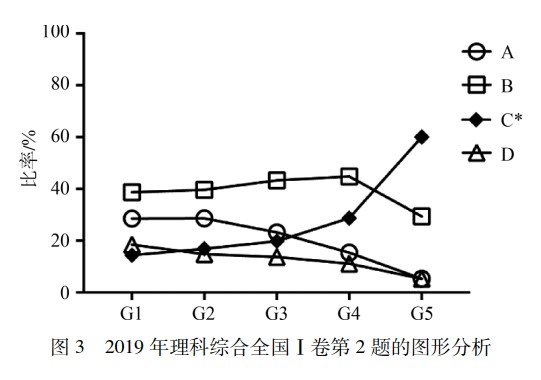

例 3 试题难度较大,区分度较高。据图 3 可知,正确选项 C 的选择比例从 G1 到 G5 逐渐升高,呈递增状态,在 G4 ~ G5 区段增幅最大,说明对高分段受试者区分效果较强。干扰项 A 项和 D 项选择比例呈下降趋势,符合试题编制的原初目标。干扰项 B 项在G1~G4 区段选择比例呈现较平缓的上升趋势,在 G5 处选择比例最低。可见,干扰项 B 项的迷惑性最强,其各组选择比例均高于 A 和 D。

本题取材于遗传密码破译的经典实验。Marshall Nirenberg 和 Heinrich Matthaei 在14 C 标记的多种氨基酸中,分别加入除去了 DNA 和 mRNA 的细胞裂解液和多聚尿嘧啶核苷酸,发现仅苯丙氨酸能够合成多肽链,由此破译了第一个密码子 UUU。该题主要考查考生对基因指导下蛋白质生物合成的基本条件和主要过程的理解与综合运用,主要体现综合性、应用性考查要求。选择 B 项的考生可能受酶促反应需要缓冲液、底物、酶的定势思维影响,认为有了 mRNA 模板、相应同位素标记的氨基酸及合成所需的酶即可达到实验目的,遗漏蛋白质合成还需核糖体、tRNA、能量等必需材料。干扰项 B 项仅在 G5 中的选择比例不是本组最高项,说明对高分段( 如 G4 组考生) 的迷惑性依然较强,反映出即使学业水平表现较好的考生中亦存在一定程度的思维固化和解题套路化的倾向。A 项中同位素标记的仅有 tRNA,tRNA 在蛋白质合成中仅有转运功能而不构成多肽链产物的任何组分,因而不能产生有同位素标记的产物。由此说明选择 A 项的考生未能理解tRNA 的生物学功能。D 项包含试题所列 5 个材料中有同位素标记的 2 个材料①和③,选择该项的考生可能以此作为依据,却忽视了该组合中缺乏 mRNA 模板。

1.2 非选择题的图形分析

非选择题中的遗传分析题和实验设计题是测评考生学科素养和关键能力的有效形式,能够从不同维度综合考查考生的必备知识、关键能力及学科素养。

例4( 2019 年高考理科综合全国Ⅱ卷第

32 题)某种甘蓝的叶色有绿色和紫色。已知叶色受 2 对独立遗传的基因 A /a 和 B /b 控制,只含隐性基因的个体表现隐性性状,其他基因型的个体均表现显性性状。某小组用绿叶甘蓝和紫叶甘蓝进行了一系列实验。

实验①: 让绿叶甘蓝( 甲) 的植株进行自交,子代都是绿叶

实验②: 让甲植株与紫叶甘蓝( 乙) 植株杂交,子代个体中绿叶 ∶ 紫叶 = 1 ∶ 3

回答下列问题。

(1)

甘蓝叶色中隐性性状是

,实验①中甲植株的基因型_________。

(2)

实验②中乙植株的基因型为__________,子代中有__________种基因型。

(3)

用另一紫叶甘蓝(丙) 植株与甲植株杂交,若杂交子代中紫叶和绿叶的分离比为 1 ∶ 1,则丙植株所有可能的基因型是_________; 若杂交子代均为紫叶,则丙植株所有可能的基因型是__________; 若杂交子代均为紫叶,且让该子代自交,自交子代中紫叶与绿叶的分离比为 15 ∶ 1,则丙植株的基因型为__________。

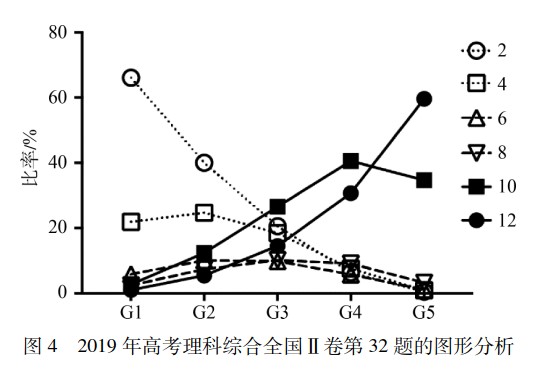

例4满分 12 分,属于中等难度试题,区分度非常高。据图 4 所示,从 G1 到 G5 高分( 12 分) 比例呈上升趋势,低分(

2 分) 比例呈下降趋势; 0 分人数比例有明显下降,得分分布较为均衡,反映试题具有较高的区分度。遗传分析类试题通常相对较难,本题为提高整体区分度而进行了梯度设计,增强对考生应答表现水平的区分。本题考查遗传规律的理解与应用,体现了基础性、综合性、应用性考查要求。第( 1) 题考查依据遗传实验典型结果判断性状显隐性及个体基因型,属于基础题; 第( 2)

题考查层级略高于第( 1) 题; 第( 3) 题要求考生对多种实验结果进行剖析与解释,以此评价其实验探究能力和解决实际问题的能力,属于综合性和应用性考查。这种具有梯度的试题设计,有助于发挥高考试题的区分功能,使不同水平考生在试题构筑的场域中通过相应的外显表现得以有效区分。从本题的实测数据可知,考生的基础知识、基本原理的应用分析掌握情况较好,说明教学中注重学科基础、加强教学落实等相关举措颇见成效,而解决实际问题的能力则是需要加以突破的焦点。

例5( 2019 年高考理科综合全国Ⅰ卷第

29 题)

将生长在水分正常土壤中的某植物通过减少浇水进行干旱处理,该植物根细胞中溶质浓度增大,叶片中的脱落酸( ABA) 含量增高,叶片气孔开度减小。回答下列问题。

(1)

经干旱处理后,该植物根细胞的吸水能力____________。

(2)

与干旱处理前相比,干旱处理后该植物的光合速率会__________,出现这种变化的主要原因是_________。

(3)

有研究表明: 干旱条件下气孔开度减小不是由缺水直接引起的,而是由 ABA 引起的。请以该种植物的 ABA 缺失突变体( 不能合成

ABA) 植株为材料,设计实验来验证这一结论。要求简要写出实验思路和预期结果。

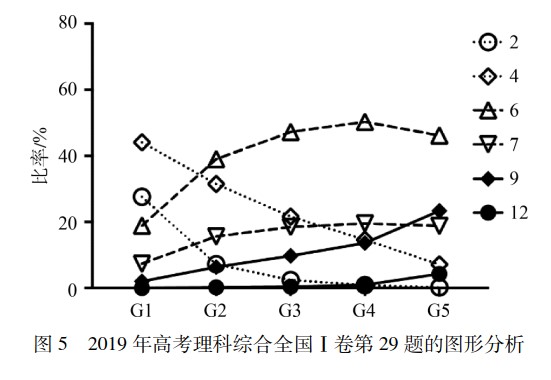

例5满分12分,难度适中,区分度高。据图5,得分 6 ~ 12 分人数比例呈上升趋势,2

分和 4 分人数比例呈下降趋势,符合试题设计目标。其中 6 分人数比例整体较高,大部分考生能够得分近半,说明考生学科基础扎实、具有运用科学思维解决科学探究问题的能力。

此类由浅入深的梯度设计,有效地降低了 0 分人数比例,提高考查的有效性。本题创设干旱条件下植物气孔开度减小的实验探究情境,考查实验探究能力、解决问题的能力,综合反映了不同层次的考查要求。第( 1) 题考查细胞吸水能力变化,属于基础性考查要求;第( 2) 题要求分析光合速率变化的原因,作答要求略高,体现综合性考查要求;第( 3) 题给出原理、结论、实验材料,要求设计实验验证结论,考查由果溯因的科学思维水平和实验结果支持结论充分性的考量,体现创新性考查要求。本题满分人数比例较低,说明实验设计类试题依然大有提升空间与潜力。

2 反馈教学,引导方略优化

高考不仅对即将进入高校学习者的科学文化综合品质进行评价,还是对中学教学方法和成效的一次检验。分析高考试题实测数据,能够发掘教学的缺失,制定针对性的教学改进方案,以更好地提升素养培育成效。

2.1 夯实基础,深化概念理解

学科必备知识是高考考查的立足之处,是能力提升与素养培育的基石。前述各例分析显示,当前学生的学科基础较为完备,而不同试题从不同角度体现了尚存的问题。例如,例2的分析结果显示对于图示化信息的理解有所欠缺;例3 的分析结果指出必备知识理解程度仍有不足,对基因表达过程的物质基础了解不全面。因此,对于核心主干内容的认知程度需要进一步强化和深化,可结合模式图、表格等直观形象的图示,准确理解生物学概念的实质,厘清概念的来龙去脉、内涵外延,并拓展迁移至其他相关概念,以形成周密有序的知识网格体系。

2.2 注重思维,加强实验探究

实验探究的全过程蕴含了科学思维的脉络,具身实践可深化概念认知。例3 创设实验探究的问题情境,给出实验目的,要求选取恰当的实验材料组合。实验材料的恰当选取是实验探究中的常规环节,决定实验成败的关键因素。实验材料选取依循实验目的实现的要求,结合理论认知与现实条件而确定。例 3 各干扰项因材料组合均有所缺失而未能达成实验目的,以此考查对该问题相关理论的认知程度与实验操作的执行能力。依据试题数据分析结果可知,考生在解决实验问题的表现不佳,说明实验操作与问题思考不到位,显现了解决实际问题能力不足的短板。因此,在学习生物学等实验科学中要加强理论学习与实验实践的联系,在实践中融入理论思考,

在理论学习中回顾实验操作,既加深概念理解又加强实践能力,使感性获知与理性实践形成合力,养成在学中用、用中学的学习习惯。例 5 设置了实验设计与科学表达的作答任务,结合数据及评卷情况,考生作答依旧。科学表达的重要性毋庸置疑,其主要呈现科学严谨与逻辑周密的特征,需要积淀养成而不可一蹴而就。在学习与实验过程中将思维路径用科学语言记录,经过修正优化,可有效提升科学素养。

2.3 讲求方法,规避套路泥淖

当前的复习备考中普遍存在模式化答题套路。这种作法看似降低了入题门槛,但却与对问题本质的理解和解决背道而驰,更贻误人才培养与未来发展。从考试引导教学出发,高考创新试题呈现方式与设问角度,将固化思维与作答套路引入预设陷阱,希冀考生由此能够反思归正。从例3数据可看出 B 项选择比例最高,甚至高于正确选项,说明套路化问题依然严峻。可能的原因是考生对酶的不舍,认为②为必选材料,而未认真解读 ⑤所包含的物质,且忽视了达成实验目的所需的其他一系列必需条件。因此,在学习过程中应以处变不惊的态度,认识到各类题目殊途同归的特点,在强化核心主干的基础上,避免机械应试,采用科学方式应对。

来源:《生物学教学》2020年第10期